По словам другого ветерана войны, режиссёра и писателя Ибрагима Чкадуа, «губернизация» – не вариант для Абхазии просто потому, что абхазский народ невозможно уговорить отказаться от государственности в обмен на материальные блага: «Губернизация – это очень наивная формула. Не говорю, что мы все такие идейные. Но большинство активного населения так не мыслит. “Пряники” нам и после войны предлагали страны Запада и международное сообщество, когда “кнут” не решал проблему воссоединения с Грузией. Собственное государство – единственная модель выживания нашей нации. Без государства нам точно не сохранить самосознание, язык и культуру. Если мы станем российской “губернией”, мы всё это утратим. Мы просто не сможем влиять на демографические процессы». «Попытка унификации национальных республик в губернии, стирания всех национальных особенностей может и по России сильно ударить. Тем более когда страна находится в острой фазе противостояния с западным миром, когда у неё огромная и богатая природными ресурсами территория, с демографическими вызовами, а по периметру границ расположены не самые дружественные страны, – говорит Ибрагим Чкадуа. – Это может вызвать очень большие взрывы на её собственной территории, под обломками которой мы с лёгкостью можем сгинуть тоже. Времена классических империй прошли, а строить такое большое государство на унификации и поглощении очень опасно для всех».

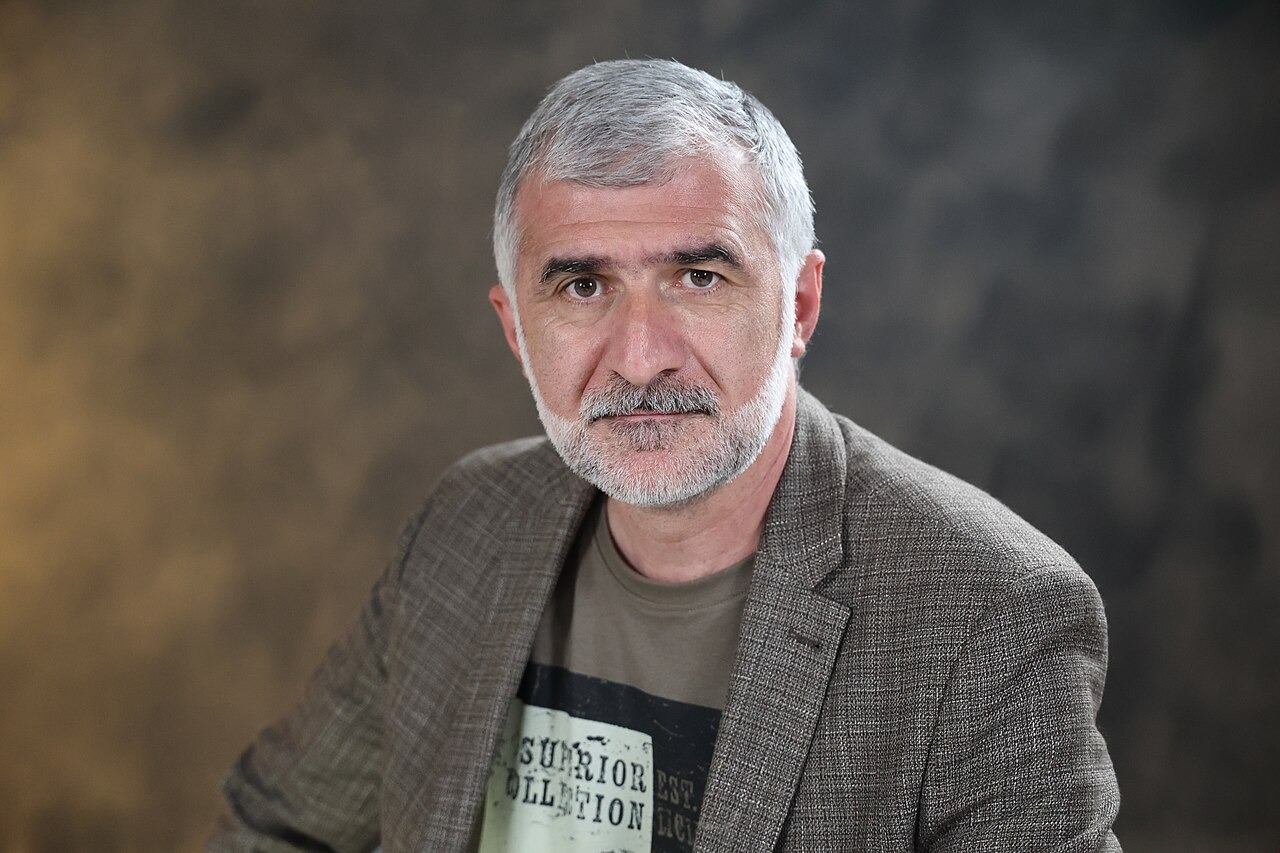

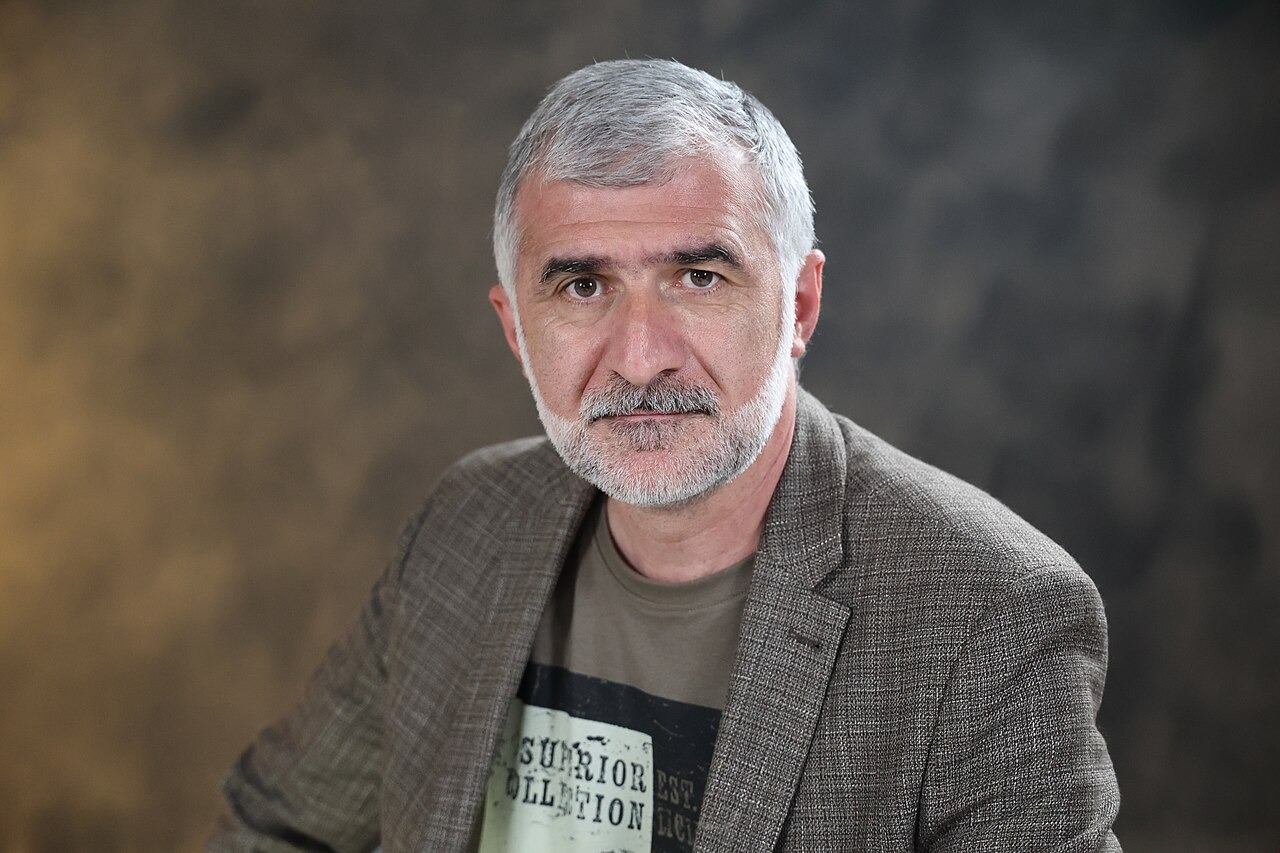

Фотограф Ибрагим Чкадуа. Фото: Lukachka / Wikipedia

Фотограф Ибрагим Чкадуа. Фото: Lukachka / Wikipedia«Серая каноническая зона»

По словам чиновников республики, в Абхазии несколько неофициальных «монастырей» на частных территориях, юрисдикционная принадлежность которых никому не известна, до пятидесяти пустынников проживают в горах, а число странствующего или служащего на частных квартирах духовенства не может назвать никто. Многим явно по душе сложившаяся в Абхазии «серая зона», поэтому число «церковных гастарбайтеров» постоянно растёт. «Гастарбайтеры», по словам моих собеседников, ценят абхазскую вольницу и находят в ней большие преимущества: ни налогов, ни отчётности. Для приезжего духовенства, служащего в стране «на птичьих правах», и монахов «Шаталовой пустыни» такая ситуация – просто клондайк.

Особенно радовались некоторые в период эпидемии коронавируса. «Представляете, был бы у нас архиерей – пришлось бы нам тоже храмы закрывать, как в Москве!» – восклицает в беседе с автором хозяин церковной лавки в Сухуме Даур Когония. («И Когония имел бы проблемы со своим магазином», – весело шутят его посетители.) Отец Дорофей иронически соглашается: отсутствие законной церковной власти в Абхазии, по его впечатлениям, усиливает только религиозный маргиналитет: «Потому что маргиналам легче в хаосе. Никто из них не хотел бы писать епархиальные отчёты, платить епархиальные налоги и так далее. Во время коронавируса была показательная ситуация, когда все, кроме нашего Ново-Афонского монастыря, показали себя как ковид-диссиденты».

Другая проблема, которую принесла с собой «серая каноническая зона», отмечает Герман Маршания, – это приток в его страну коммерсантов от религии: «Очень отличаются священники, которые приехали сюда до 2008 года и после (имеется в виду 2008 год – год признания независимости Республики Абхазия со стороны РФ. – Прим. авт.). Те, кто приехал в период блокады, когда Абхазии жилось очень трудно, – это одни люди. Те, кто приехал позже, когда сюда пошли инвестиции и стала развиваться туристическая инфраструктура, – уже другие. Последние в основном занимаются паломническим бизнесом: пастырское руководство душами пасомых для них не главное». По словам Маршании, церковь перестала восприниматься местными жителями как место, куда идут за решением духовных вопросов, а духовенство утратило былой авторитет: «В Абхазии у людей есть возможность исповедоваться и причащаться на приходах, но о каких-либо духовных авторитетах – старцах, к которым сегодня шли бы за советом, как это было в 80–90-е годы, – мне, во всяком случае, неизвестно».

По словам архимандрита Дорофея, именно это обстоятельство для него самого является решающим: «Сегодня для нас важно, чтобы наш народ не был отторгнут от Православной церкви. И важно, чтобы те формы православия, с которыми наш народ соприкасается, не отталкивали его от Церкви. К сожалению, приезжее духовенство, которое совершенно не понимает культурно-исторической среды, в которой сформировалось православие в Абхазии, называет наши традиции «язычеством, недопустимым в рамках Церкви», и так далее. Ведь к нам не приезжают подготовленные миссионеры, которые прошли специальные курсы, изучили формы народного или этнизированного христианства, существовавшие в рамках Византийской империи, в рамках западной цивилизации… К нам же чаще приезжают те, кто не нужен в России. Часто эти люди настаивают, что тот образ христианства, который сформирован у них в голове, – это и есть истинное православие, что вызывает конфликтные ситуации». «Лично ко мне за последние месяцы несколько раз обращались люди с вопросами по поводу действий священников Гагрского и Лыхненского храмов, – рассказывает отец Дорофей. – По словам этих людей, батюшки этих храмов запрещали их детям принимать участие в традиционных общественных молениях, в которых все абхазцы участвуют ежегодно. То есть у этих молодых людей из-за неправильного подхода служителей Церкви возникла конфликтная ситуация с родителями. Родители ведь полагают, что такое поведение детей – это отступление от традиции, которую они сами с благоговением сохраняют и продолжателями которой они хотят видеть своих детей...».

Прихожане во главе с архимандритом Дорофеем (Дбар) после молебна в Пицунде,- на руинах храма, где предположительно служил первый епископ Абхазии, Стратофил, участник I Вселенского собора. Фото: abkhazia.church

Прихожане во главе с архимандритом Дорофеем (Дбар) после молебна в Пицунде,- на руинах храма, где предположительно служил первый епископ Абхазии, Стратофил, участник I Вселенского собора. Фото: abkhazia.churchОдна из проблем современной Абхазии – возросшая активность «беглых священников и духовных лиц непонятного происхождения», говорит отец Дорофей. «Причём наши люди видят, что под прикрытием священных одежд и под предлогом проповеди православия эти священнослужители приехали сюда просто делать бизнес. Для них не стоит задача духовного просвещения абхазского народа, – они просто стремятся занять какой-то лакомый объект или кусок земли, привлекать паломников и зарабатывать на этом. Например, в Агудзерах сооружён большой паломнический центр, который возглавляет монахиня из Калининградской епархии. Помимо этого я слышу о том, что такие религиозные организации начинают отнимать работу у представителей сообщества экскурсоводов Абхазии. Сообщество экскурсоводов Абхазии – это преподаватели наших школ и вузов, которые в летнее время проводят экскурсии для туристов, потому что преподавательская зарплата не позволяет им выжить. Естественно, такие паломнические центры вызывают возмущение у граждан Абхазии, и это возмущение переносится на Церковь».

На памяти отца Дорофея и его коллег по служению немало вопиющих случаев: «Совсем недавно одна монахиня взяла и поменяла замок в двери Бедийского собора, прикрываясь Русской православной церковью и якобы какими-то покровителями в российских органах власти. На самом деле она оказалась просто шарлатанкой, которую последовательно выгнали из нескольких русских монастырей. Она приехала сюда, представляясь от РПЦ, но на самом деле вообще никакого отношения не имея к Русской церкви, и попыталась здесь просто заняться бизнесом… Слава Богу, её отправили обратно». «Понимаете, таких примеров десятки, – рассуждает священник, – Мы каждый год вынуждены отправлять отсюда восвояси после очередных скандалов каких-то околоцерковных жуликов, которые приехали в Абхазию и воспользовались доверчивостью абхазцев... И самое страшное, что когда наши люди всё это видят – они автоматически отождествляют всё это с православием. Ведь в абхазском обществе принято с почтением и благоговением воспринимать людей в рясах, оставим в стороне абхазское гостеприимство. На всех приезжих священнослужителей у нас всегда смотрят с надеждой, полагая, что они смогут помочь возрождению православия в Абхазии. Но когда люди понимают, что за всеми этими рясами стоит желание сделать бизнес или же обыкновенное шарлатанство, – они начинают рассуждать: тогда зачем вы со своей Церковью в принципе нам нужны, раз вы такие? Нынешняя растущая индифферентность абхазского общества к православию – она ведь связана именно с этим. Когда человек столкнулся с теми негативными проявлениями, о которых я говорю, и пережил горькое разочарование, – вторично воцерковить такого человека бывает очень сложно. Если человек был неофитом и пережил соприкосновение с такими людьми – второго опыта церковной жизни у него может вообще не быть».

По словам Аслана Кобахии, проблема с приезжими из РФ существует не только в церковной сфере. То же касается приезжих общественников и предпринимателей, которые в последние годы стали претендовать на представительство в русской общине Абхазии: «Сами наши русские граждане называют их гастарбайтерами. Потому что они приехали сюда просто на заработки. Русское посольство зачем-то их собирает, изображает из них местную русскую общину, а 90% из них вообще не граждане Абхазии. Зачем это делать? У нас очень много достойных русских людей, врачей, учителей... Во всех сферах жизни нашего общества представлены русские люди. Но посольство их почему-то не приглашает. А опирается на тех людей, которых в Абхазии никто не знает». По словам моего собеседника, ни о какой «русофобии» и «абхазском национализме» здесь речи не идёт – речь исключительно о знании местных правил игры: «Русские, которые выросли в Абхазии, – это, по сути, те же горцы. Они понимают местные правила игры. Они признают те же ценности, что и мы, – соседство, братство... Если русский здесь стал своим – то он уже “в доску свой”»... «Не забывайте, что после абхазов вторым народом Абхазии по числу погибших в войне были русские», – напоминает Аслан Алексеевич.

Бывший министр внутренних дел Республики Абхазия Аслан Кобахия. Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости

Бывший министр внутренних дел Республики Абхазия Аслан Кобахия. Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости«Грузия и Россия найдут здесь общий язык»?

«Мы теперь узнаём о происходящем в Абхазии во многом по вашим статьям», – говорит батоно Паата в частной беседе. Имя грузинского политика Пааты Закареишвили известно многим в Абхазии. Во время войны 1992–1993 годов он был одним из участников переговорного процесса, в частности, по обмену пленными, после стал министром по вопросам реинтеграции. Сегодня в Грузии его считают оппозиционным политиком и ведущим экспертом по абхазскому вопросу, хотя за событиями в Абхазии он следит исключительно через интернет.

Примирение абхазов и грузин – дело его жизни. Правда, вопрос признания Грузией независимого абхазского государства и тем более разговоры о том, что ГПЦ «отпустит» Абхазию, по его словам, не имеют под собой никаких оснований: «Это совершенно невозможно». Слова архимандрита Дорофея по поводу законной церковной власти в Ново-Афонском монастыре эксперт расценивает как «лёгкое лукавство»: «Есть вопросы к высказываниям архимандрита Дорофея, так как не очень понятно, что такое в его понимании законная церковная власть. Общеизвестно, что, по каноническому праву, территория Абхазии принадлежит Грузинской православной церкви, но по политическим причинам, из-за неразрешенного грузино-абхазского конфликта, по негласной договорённости с ГПЦ в Абхазии сейчас служат священники РПЦ. Но это не означает, что РПЦ имеет там каноническую власть – все свои действия она там производит с оглядкой на Тбилиси. Поэтому законным епископом в Абхазии не может быть архиерей из РПЦ. Это может быть только архиерей ГПЦ, притом такой, с фигурой которого будет согласна Московская Патриархия и которого примет абхазское общество».

По словам Закареишвили, «невнимание» ГПЦ к абхазской пастве – это просто бессилие: «У Грузинской церкви сегодня не может быть никакого своего видения по развитию православия в Абхазии. Если быть реалистами – единственное, на что может надеяться ГПЦ, – это чтобы ей позволили хотя бы одного своего священника держать в Абхазии. Чтобы он мог служить на грузинском языке для грузин, живущих в Гальском районе. Это потолок. В остальном достаточно, чтобы никакая Церковь не предпринимала никаких шагов на территории Абхазии, не согласованных с ГПЦ. Чтобы ей хотя бы сообщали. Российские церковные власти в какой-то момент поумнели и стараются просто не раздражать лишний раз Тбилиси. И эта позиция всех устраивает. У Грузии масса других проблем, помимо Абхазии. Знаете, в самолёте говорят: наденьте маску сначала на себя, потом на ребёнка. Хотя инстинкт подсказывает тебе сделать наоборот, но ради выживания обоих правильно делать именно так. Так и мы. Мы сначала должны решить свои внутренние грузинские проблемы, понять самое главное – куда нам идти, как нам жить, а потом уже заниматься Абхазией».

Бывший министр Грузии по вопросам реинтеграции Паата Закареишвили. Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Бывший министр Грузии по вопросам реинтеграции Паата Закареишвили. Фото: Александр Имедашвили / РИА НовостиПо словам Закареишвили, в Тбилиси внимательно следят за тем, как Россия занимается «освоением Абхазии, в том числе и в церковном плане». Следующим этапом этого освоения, по его мнению, так или иначе станет Ново-Афонский монастырь: «С российской стороны регулярно звучат высказывания о том, что этот монастырь “построила Россия” и “нечестно, что Россия не имеет к нему доступа”. Мне представляется, что в ближайшие годы Русская церковь скажет своё веское слово по поводу судьбы этого монастыря. И, вероятно, Грузинская церковь с этим молча согласится. По крайней мере, если судить по остальным сферам жизни Абхазии, Россия за последние годы предприняла там много смелых шагов, таких как открытие аэропорта, но грузинские власти вообще никак на это не реагировали. Как будто это их не касается. На этом фоне не думаю, что и в церковном вопросе с грузинской стороны будет какое-то противодействие. По крайней мере из-за церковной собственности, которая формально, гипотетически могла бы принадлежать ГПЦ, а реально, фактически, всё равно не может ей контролироваться, – Грузинская церковь “возникать” не будет. Мне кажется, и РПЦ, и ГПЦ – за то, чтобы совместно согласовать судьбу Нового Афона и сделать так, чтобы это устроило абхазскую общественность».

При этом ГПЦ, по словам Закареишвили, вряд ли пойдёт на переговоры по вопросу абхазского епископа: «Я думаю, церковный вопрос не относится сегодня к числу первостепенных для самого абхазского общества. Оно не очень религиозно, хотя и считает себя в целом православным. Ясно, что православный мир ждут большие изменения в ближайшие годы – возможно, через три-четыре-пять лет, и тогда придёт время и Абхазии тоже. Но пока не решён украинский вопрос – не будет решён и абхазский. Начнутся глобальные перемены в православном мире, которые обязательно коснутся Абхазии». Едва ли, по его мнению, к вторжению на чужую каноническую территорию готова и Русская церковь: «РПЦ разумно старается не быть стороной грузино-абхазского конфликта, а быть, скажем так, нейтральным игроком». По словам эксперта, решительных перемен как в церковном, так и в политическом статусе Абхазии ожидать не стоит: «У меня такое впечатление, что сегодня всех всё устраивает, – и Грузию, и Россию и абхазское общество. Никто как будто не против, никто не говорит, что надо что-то менять. Ни Грузия, ни Россия сегодня не могут сделать абхазам такого интересного предложения, которое абхазы были бы согласны обсуждать. На этом фоне такое де-факто существование Абхазии явно будет продолжаться».

«Но РПЦ, скорее всего, всё равно займёт решающие позиции в Абхазии. По крайней мере получит Ново-Афонский монастырь. Возможно, даже в ближайший год», – отмечает грузинский эксперт. По его словам, облегчить этот процесс могло бы объединение двух абхазских структур в одну или же создание на их основе новой, третьей: «Возможно, сторонники Дбара и Аплиаа в ближайшее время осознают, что их конфронтация им самим ничего хорошего не приносит, и придут хотя бы к какому-то промежуточному решению. Нужно какое-то нейтральное решение, которое будет приветствовать Россия, и такое, против которого не была бы Грузия. Думаю, возникнет какая-то конфигурация, подобная той, что была до появления Священной Митрополии Абхазии. Мне кажется, абхазское общество очень устало от их противостояния, и для него будет приемлемо любое решение, главное – чтобы Аплиаа, Дбар и их сторонники договорились. Возможны самые фантастические вещи. Общеизвестно, что в абхазском обществе есть довольно большие симпатии к Дорофею (Дбару) и к тому, чем он занимается. И самая серьёзная внутриабхазская проблема в сфере религии – это конфликт между структурами Аплиаа и Дбара. Возможно, РПЦ убедит команду Аплиаа, что должна быть создана новая единая церковная структура и чтобы главой её был Дорофей (Дбар). Возможно, только так все будут счастливы и довольны – и ГПЦ, и РПЦ, и абхазское общество».

О. Виссарион Аплиаа причащает прихожан в Сухумском Кафедральном Соборе. Фото: aiasha.ru

О. Виссарион Аплиаа причащает прихожан в Сухумском Кафедральном Соборе. Фото: aiasha.ruРади такого решения, полагает эксперт, отца Дорофея могут даже восстановить в сане со стороны РПЦ: «Это довольно легко делается, если все договорятся. Это даже наиболее вероятный вариант, я бы сказал. Сан в данном случае очень легко восстановить, учитывая то, что известно об этом деле. И церковное право это позволяет, – византийцы умели писать законы в своё время. Необязательно при этом ронять авторитет московского патриарха. Может быть, нужно будет чуть-чуть извиниться кому-то из церковных чиновников. Если Россия получит в награду Ново-Афонский монастырь, то почему бы нет? Я думаю, решение будет принимать российская политическая власть. Если она сочтёт нужным вернуть Ново-Афонский монастырь, то Московский Патриархат не будет этому сопротивляться. Ново-Афонский монастырь – это очень серьёзно, это не игрушка. Ради него много на что можно пойти и много на что закрыть глаза». Вопрос исторической связи монастыря с Русским Афоном и Константинопольским Патриархатом, по мнению Закареишвили, в таком случае может быть также запросто обойдён в ГПЦ: «Я думаю, никто не будет сегодня даже поднимать этот вопрос. Судьбу этого монастырского комплекса в конечном итоге будут решать только церковные власти Грузии и России. Для ГПЦ Грузинской церкви передача этого комплекса РПЦ – это возможность укрепить свою, пусть даже теперь формальную, юрисдикцию над Абхазией. Для России – возможность восстановить своё присутствие в этих исторических зданиях, которые принадлежат её наследию. Я думаю, Грузия и Россия найдут здесь общий язык. И они найдут способ, как это оформить и как преподнести это абхазскому обществу», – уверен Паата Закареишвили.

Подобный подход Грузии и Грузинской церкви к проблемам Абхазии – довольно циничный, отмечает научный сотрудник ИМЭМО РАН и заведующий сектором кавказоведения Института стран СНГ Владимир Новиков: «Я помню прошлое предложение некоторых околоцерковных экспертов создать на базе Ново-Афонского монастыря «подворье русского патриарха при патриархе грузинском». Я тестировал эту идею на своих абхазских знакомых. И все без исключения, включая тех, кто входит в окружение отца Виссариона, восприняли эту идею крайне негативно. Так что рассчитывать, что Абхазия с радостью воспримет сговор между ГПЦ и РПЦ по вопросу о монастыре, довольно наивно». «Тема российско-грузинского сговора регулярно возникает в абхазском политическом пространстве, – говорит эксперт, – в последний раз она возникла летом прошлого года. Здесь мы имеем дело с блефом грузинской стороны. Восстановление территориальной целостности – главная и практически единственная идея, объединяющая крайне раздробленное грузинское общество. Таким образом они привлекают собственный электорат. Одновременно они посылают сигналы абхазам, ссоря их с Москвой».

«Думаю также, что похвалами в адрес отца Дорофея господин Закареишвили намеренно оказывает этому священнослужителю медвежью услугу, – отмечает Новиков. – Похвала эта сомнительного свойства. Абхазскому обществу не нужны никакие уступки от Грузинской церкви. Единственное, что им нужно, – это признание независимости их государства и их Церкви». Главная проблема грузинского общества и грузинского истеблишмента в том, что они не хотят признавать субъектности за абхазской стороной, говорит эксперт: «Они исходят из догматического утверждения: “абхазцы – сепаратисты, которых накручивает Москва”. Якобы Абхазия – “просто марионетка в руках Москвы”. Корень такого дискурса – это некий механизм психологической компенсации. Как это так, такой маленький абхазский народ победил великую Грузию?! Если это случилось – значит, мы оказались слабаками. Это просто какой-то страшный сон. Значит, этого не может быть. Значит, за абхазами изначально стояла какая-то большая сила, которая их использовала».

Прихожане монастыря св. апостола Симона Кананита, Новый Афон. Фото: Георгий Захарцев / abkhazia.church

Прихожане монастыря св. апостола Симона Кананита, Новый Афон. Фото: Георгий Захарцев / abkhazia.churchЗа нежеланием Грузии и ГПЦ решать абхазский вопрос по существу, отмечает эксперт, стоит стремление грузинской стороны не допустить самостоятельного развития Абхазии и максимально законсервировать её в её проблемах: «Они прекрасно понимают, что у них нет ресурсов для силового разрешения абхазского вопроса. Поэтому они просто тянут время. Они рассчитывают, что влияние России на Кавказе ослабнет – и либо обессиленная Россия сама отдаст им Абхазию, либо абхазы захотят обратно в Грузию. Весь смысл взаимодействия с Россией для грузинских политиков – это, как они говорят, “выторговать у Москвы наши территории”». «Грузия хочет, чтобы Абхазия сегодня деградировала и чтобы в этой деградации она обвиняла Россию и русских. Такая у них тактика».

«Сегодняшнее потепление между Россией и Грузией, конечно, очень настораживает абхазцев, – признаёт Ибрагим Чкадуа. – Про церковные дела мы понимаем. У Русской церкви и так много проблем с другими Церквями, и потерять ещё и Грузинскую церковь – они не хотели бы. Но если они сговорятся за спиной Абхазии и попробуют нас “впихнуть” обратно в Грузию через какую-то конфедерацию – они ненадолго приобретут Грузию, но навсегда потеряют Абхазию». Жители Абхазии, по его словам, чувствуют: «Между Московской и Грузинской Патриархиями, судя по всему, есть какое-то негласное соглашение. То есть они нас держат в подвешенном состоянии. В таком же подвешенном состоянии была вся Абхазия до 2008 года». При этом надежда на РПЦ в Абхазии пока ещё жива: «Если Россия нас признала на государственном уровне, мы вправе ожидать, что, то же самое произойдёт и на церковном уровне. В конце концов, Россия признала Абхазию ведь не только из любви к абхазам, а и по прагматическим, геополитическим соображениям. То же самое рано или поздно произойдёт и с Церковью». По словам ветерана войны, у абхазцев остаётся также вера в благородство русского народа: «У русских на ментальном уровне есть чувство справедливости: если маленького обижает кто-то большой, то маленького надо спасти, защитить. Так было и в грузино-абхазской войне, когда на стороне абхазов выступили добровольцы из России и казачество».

Фотограф Ибрагим Чкадуа. Фото: Lukachka / Wikipedia

Фотограф Ибрагим Чкадуа. Фото: Lukachka / Wikipedia Прихожане во главе с архимандритом Дорофеем (Дбар) после молебна в Пицунде,- на руинах храма, где предположительно служил первый епископ Абхазии, Стратофил, участник I Вселенского собора. Фото: abkhazia.church

Прихожане во главе с архимандритом Дорофеем (Дбар) после молебна в Пицунде,- на руинах храма, где предположительно служил первый епископ Абхазии, Стратофил, участник I Вселенского собора. Фото: abkhazia.church Бывший министр внутренних дел Республики Абхазия Аслан Кобахия. Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости

Бывший министр внутренних дел Республики Абхазия Аслан Кобахия. Фото: Томас Тхайцук / Sputnik / РИА Новости Бывший министр Грузии по вопросам реинтеграции Паата Закареишвили. Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости

Бывший министр Грузии по вопросам реинтеграции Паата Закареишвили. Фото: Александр Имедашвили / РИА Новости О. Виссарион Аплиаа причащает прихожан в Сухумском Кафедральном Соборе. Фото: aiasha.ru

О. Виссарион Аплиаа причащает прихожан в Сухумском Кафедральном Соборе. Фото: aiasha.ru Прихожане монастыря св. апостола Симона Кананита, Новый Афон. Фото: Георгий Захарцев / abkhazia.church

Прихожане монастыря св. апостола Симона Кананита, Новый Афон. Фото: Георгий Захарцев / abkhazia.church