Юмор, ум и вера

Будущий старец Амвросий, а тогда ещё просто Саша Гренков, родился в 1812 году, когда вся Россия горела и сражалась с Наполеоном. В семье Гренковых всё было тоже не без сражений. Отец – пономарь Михаил – был непростым человеком. Талантливый, остроумный – то шутил, то философствовал, то прикладывался к бутылке. Мать Марфа была прямым опровержением поговорки про тихий омут. Она и правда была святая: терпела мужа, любила детей, молилась.

Потом Амвросий скажет, что отца уважал за его ум, а мать любил за то, что любила отца.

Маленького Сашу рано отдали в духовное училище. В семинарии он учился блестяще, но, как казалось, с некоторым нахальством. Преподаватели жаловались, что мальчик не готовится, а отвечает лучше всех. Сам же он просто недоумевал: зачем учить, если можно понять?

Соседи по келье вспоминали о нём, что Саша всегда смеётся, всегда с анекдотом и обязательно по делу.

От семинарии к монастырю

После семинарии Александр пошёл в домашние учителя и сразу оказался посреди семейной драмы: муж и жена ругались без остановки. Третьим лишним в такой атмосфере быть трудно. Но молодой учитель нашёл неожиданное решение: молиться за них, а самому держаться нейтрально и – куда без этого – шутить. Через год семья помирилась. Это было начало его «профессиональной карьеры» – служения? – миротворца. Жизнь потихоньку устраивалась.

Пока не начались болезни – тяжёлые, неприятные, затяжные. В те времена это был универсальный язык общения с Богом. Если заболел – то пришло время задуматься. Александр пообещал Господу постричься в монахи, если выздоровеет. Выздоровел и… решил, что договор был скорее символический. Через несколько месяцев заболел ещё сильнее. Тогда духовник сказал: «Может, в монастырь?».

Так он оказался в Оптиной пустыни – центре русского старчества, куда со всей России ехали за советом, утешением и иногда просто посидеть возле живого человека.

Оптина пустынь, монастырь в XIX веке. Фото: общественное достояние

Оптина пустынь, монастырь в XIX веке. Фото: общественное достояниеЧеловек открытых дверей

Амвросий быстро стал своим. Он не выглядел как типичный монах – не был суров, не давил духовностью. Говорили, что он «родился на людях и живёт среди них», и это была правда. К нему тянулись, потому что он был понятен.

Однажды какой-то брат жаловался, что скучно в монастыре.

– Скучно, – сказал Амвросий, – потому что бездельничаешь. Скука – унынию внука, а лени – родная дочь. Заведи себе работу – и родственников этих не увидишь.

Это была его педагогика – часто в рифму, иногда подколом, всегда по существу.

Его поучения давно превратились в народные пословицы:

«Если слушать чужие речи, придётся взвалить осла на плечи».

«Нужно жить нелицемерно и вести себя примерно, тогда наше дело будет верно».

«Послушай, сестра, не будь востра, не будь пестра – будь смирна, и будешь мирна».

Эта странная смесь фольклора, житейской мудрости и внутренней улыбки делала его проповеди доступными. Он не толковал, не грозил, не цитировал по-гречески. Он говорил, как сосед по лавочке, у которого просто чуть больше опыта.

Амвросий был настоящей «звездой» XIX века – только без глянца и без самопиара. К нему ехали все: купцы, философы, писатели, даже скептики. С ним говорили и о вере, и о деньгах, и о женитьбе. А что он? А он умел принимать всех. Если человек приходил злой – уходил спокойный. Если приходил гордый – покидал старца с лёгким стыдом и без обиды.

«Не люби слушать о недостатках других, тогда и у тебя своих будет меньше».

Это была его формула антипсихоанализа: никакого ковыряния в чужих грехах.

Достоевский, который пришёл за смехом

Самая известная встреча произошла с Фёдором Михайловичем Достоевским. Писатель приехал к старцу вскоре после смерти сына Алёши. Смерть ребёнка оголила писателя, сделала его человеком без кожи.

Он ожидал строгого монаха, а встретил человека, который смеялся тихо и говорил, как друг:

– Тяжело, Фёдор Михайлович?

– Очень.

– А вы всё же живы. Это уже неплохо, правда?

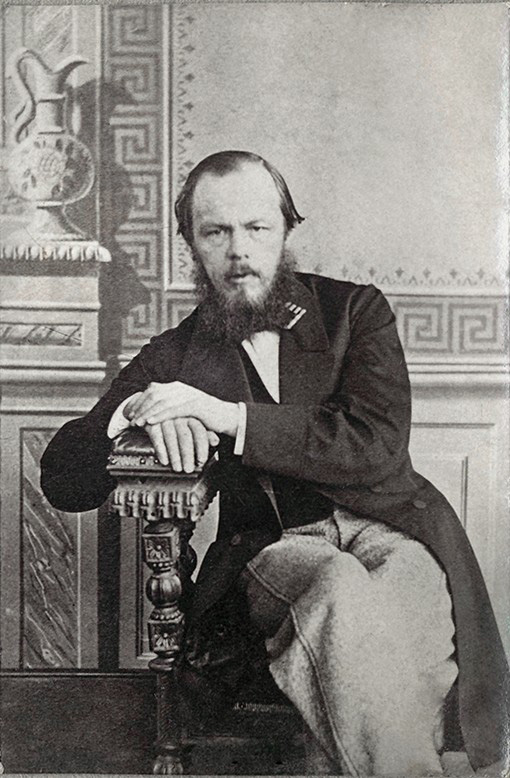

Фёдор Достоевский. Фото: общественное достояние

Фёдор Достоевский. Фото: общественное достояниеМы с вами, конечно, не стояли рядом, чтобы дословно записать эту беседу. Но она вполне могла начаться так. После этой поездки появился старец Зосима – «радостный и тихо смеющийся». В нём Достоевский соединил философию веры и амвросиевскую лёгкость. Учёные потом спорили, можно ли святому смеяться. А сам Амвросий спорить не стал бы – он просто рассмеялся бы.

К Амвросию приезжали и другие интеллектуальные знаменитости. Владимир Соловьёв восхищался его мягкостью, Константин Леонтьев – дисциплиной, а Василий Розанов – тем, что у него «от разговора светлеет».

Когда к нему пожаловал Лев Толстой, Амвросий сказал после визита:

«Розанов спасётся, а Толстой – нет».

И никаких пояснений. Это не было проклятием – просто честный диагноз: один искал Бога в других, а другой – в себе.

Что такое «православный юмор»

Смех Амвросия был не из КВН, а из любви. Он никогда не смеялся, чтобы уязвить. Но умел подколоть, если человек уж слишком серьёзен:

– Батюшка, я грешник великий!

– Ничего, сын мой. Не ты первый, не ты последний. Очередь большая, не скучай.

Смех, по его мнению, – это признак веры. Ведь если Бог жив, чего паниковать? Даже если трудно. Даже если болен.

От болезней Амвросий страдал почти всю жизнь. Его ноги плохо слушались, он с трудом вставал, не мог служить литургию. И при этом шутил над собой:

«У других ноги бегают, а мои – сидят и слушают».

«Болезнь – как соседка: если не ругаться – привыкнешь».

Эта самоирония была для него формой благодарности. Он считал, что боль и радость – не антиподы, а родные братья.

Не впадать в «святость»

Ещё одно редкое качество Амвросия в том, что он не позволял делать из себя идола. Когда кто-то начинал падать перед ним на колени, он мог отмахнуться: «Встань, не испачкай колени – грязно тут» или «Если уж падать, то перед Богом. Я не подхвачу».

В 1891 году он умер в Шамордине – в основанной им женской обители. И даже смерть у него получилась, как жизнь, – тоже с улыбкой. На лице осталась та же лёгкая ирония, что и при жизни.

На надгробии выбиты слова апостола Павла: «Стал для немощных немощным, чтобы приобрести немощных»

Именно в этом, наверное, и была его сила.

Амвросий Оптинский. Фото: общественное достояние

Амвросий Оптинский. Фото: общественное достояниеПосле Амвросия

В ХХ веке, когда Оптину разрушили, а потом возродили, к его могиле снова поехали люди. Некоторые – верующие, другие – просто уставшие. Потому что даже спустя сто лет его слова работают как инструкция:

«Жить – не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать».

Смех Амвросия – это смех воскресения, не противоположный скорби, а проходящий через неё. Он умел смеяться, потому что знал цену страдания. Его шутка была не игрой, а способом сказать: «Не унывай. Бог рядом». В этом и заключается глубина его святости – в умении радоваться без легкомыслия, быть весёлым без суеты, смеяться без насмешки.

Сегодня слово «радость» часто звучит пусто, но старец Амвросий напоминает, что христианская радость – это не настроение, а состояние сила сердца, в котором есть место и слезам, и улыбке. Он умел это соединять, и, может быть, именно поэтому к нему шли тысячи людей: чтобы вспомнить, что жить – это «радость, которую никто не отнимет у вас».