Что это – поворот в мировоззрении или внутренний кризис? Или может быть закономерный итог той самой «индивидуации», о которой он писал всю жизнь?

Сын пастора

Юнг родился в 1875 году в Швейцарии в семье протестантского пастора. Всё его детство было пропитано религиозными темами, бесконечными богословскими спорами среди родственников, ожиданиями, что он, юный Карл, продолжит семейную традицию. Однако на деле проявилось нечто противоположное: отторжение от церковной практики, переживание духовной пустоты, сомнения в истинности догматов. Юнг писал о «пугающем молчании Бога» в детстве, своего отца называл человеком, «который потерял живую веру, но продолжал говорить о ней по привычке». Потому неудивительно, что юношей Юнг пережил острый экзистенциальный кризис, итогом которого стало отречение от исторического христианства. Но отказавшись от христианства, он не отверг религию как таковую. Его интерес к таинствам, к символам, к фигуре Иисуса Христа сохранялся, только менял форму.

Юнг был далек от того, чтобы видеть в религии только заблуждение. Скорее в основе его критике церкви лежало не презрение, а боль – боль от того, что христианство потеряло живую силу и заговорило на мёртвом языке.

Психология как религиозный поиск

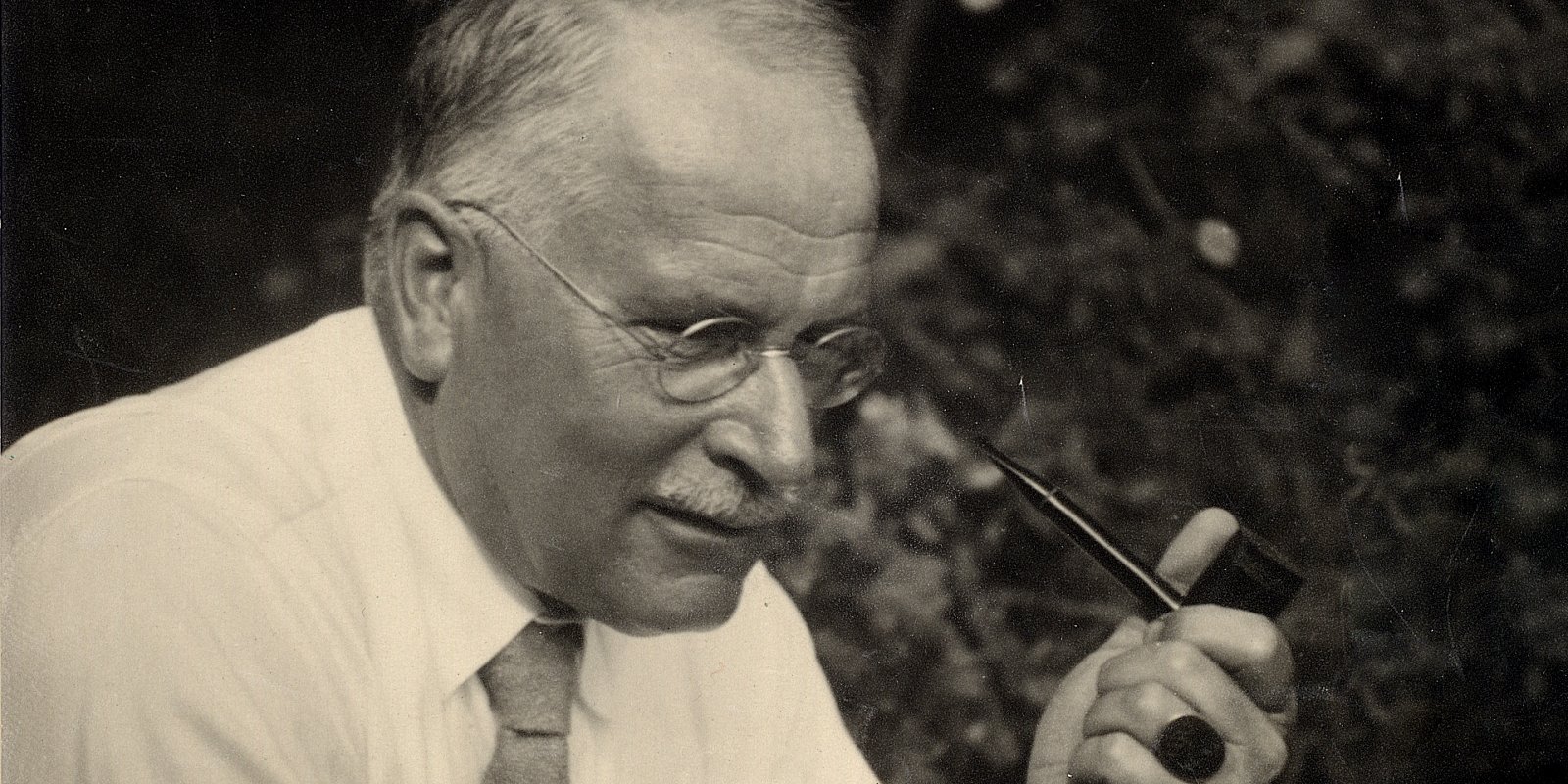

С начала XX века Юнг определяет свой профессиональный путь – врача-психиатра. Он работает в клинике, погружается в исследования бессознательного, встречается с Фрейдом, работает вместе с ним, а затем отдаляется, и между ними случается разрыв. Там, где Фрейд видел подавленную сексуальность, Юнг видит архетипы – повторяющиеся мотивы, говорящие о душевной структуре человека. Всё глубже он погружается в символические системы, интересуется всем от алхимии до восточной мистики.

Казалось бы, при чём тут христианство? Но постепенно становится ясно: Юнг не просто исследует мифы, он ищет в них ключи – или отмычки – к целостности человеческой души. И со временем всё чаще возвращается к символам именно христианским.

По Юнгу, каждый человек проходит путь индивидуации (давайте не будем отягощать этот термин Юнга никакими дополнительными коннотациями) – внутреннего становления, при котором сознание вступает в диалог с бессознательным. Но бессознательное говорит не словами, а образами, символами, порой снами. Поэтому религиозные символы – это не «пережитки», а способ внутренней навигации. Они для Юнга – мостики между логикой и тайной.

Профессор Зигмунд Фрейд. Фото: Max Halberstadt / Wikipedia

Профессор Зигмунд Фрейд. Фото: Max Halberstadt / WikipediaЮнг первой половины XX века выстраивает собственную психологию: индивидуальную, архетипическую, символическую. Религию он не противопоставляет науке, а видит в ней хранилище живого символа. Но христианство на этом этапе остаётся на периферии. Оно кажется ему выдохшимся мифом, утратившим силу преображения, хотя вместе с тем он и признаёт, что эта традиция хранит особую силу и видит, как образы Христа, Троицы, Святого Духа, Богородицы возвращаются в снах его пациентов, в их страхах и надеждах. Это не просто следы культуры – это архетипы, и психика сама выбирает их как язык самоисцеления.

В 1910 году – ещё до разрыва – Карл Густав пишет Фрейду, что «христианство может быть заменено только чем-то равнозначным… мы должны пробудить в интеллектуалах чувство символа и мифа».

Такой «новой мифологией» для него становится аналитическая психология как своего рода способ вернуть человеку утраченный доступ к глубинам собственной души.

Национал-социализм как духовный симптом

Именно в те годы, когда Юнг отвергает христианство как утратившую жизнь и энергию традицию, в Европе поднимается другая сила, тоже предлагающая свою новую мифологию, – тёмная, архаическая, соблазнительная. Да, мы все всё правильно поняли – это национал-социализм.

Юнг сначала даже с некоторой надеждой, которая впрочем вскоре сменяется тревогой наблюдает за тем, как в Германии пробуждаются глубинные психические пласты – коллективные образы, архетипы власти, крови, судьбы. Вначале он пытается осмыслить происходящее с позиций аналитической психологии. Он пишет о «возвращении архетипа Вождя» (Фюрера – от нем. глагола fuehren – «вести») и допускает, что национал-социализм – это «религиозная попытка» немецкого бессознательного обрести новую цельность. И хотя он дистанцируется от идеологии Гитлера, его высказывания тех лет и участие в деятельности Международного общества психотерапии, где в 1933–1939 годах велась коллаборация с нацистскими специалистами, вызывает множество вопросов.

Юнг не был нацистом, но не был он и полностью свободен от соблазна увидеть в тоталитаризме проявление архетипа, движение бессознательного, заслуживающее анализа. Это двойственное отношение оставит на его биографии тень, которую уже невозможно снять, но именно в это время случается трансформация его отношения к христианству. Юнг осознаёт, что если у общества нет живого контакта с символами, то оно становится уязвимо перед мифами разрушения. Христианство, говорит он, оказалось неспособным остановить катастрофу XX века, потому что перестало быть языком тени*, жертвы и преображения, его рационализировали, истолковали досуха, и оно обессилело, а освободившееся место заняли идеологии. Так он приходит к выводу: без восстановления связи с мистическим ядром христианства, человек XX века останется беззащитным.

*Комментарий на полях в надежде не оскорбить чьи-либо чувства

Под «тенью» Юнг понимал ту часть психики – индивидуальной и коллективной, – которая вытесняется в бессознательное. Это агрессия, страх, инстинкты – всё то, что не вписывается в сознательную самооценку и официальные идеалы. Если не работать с Тенью, то она может возвращаться в разрушительном виде через коллективные истерии, войны, культы вождей и так далее.

Именно эта концепция приводит Юнга к одной из самых дерзких мыслей: если Тенью обладает человек, то и Бог тоже должен её иметь. Значит, и христианская Троица не совершенна и не завершена, поскольку в ней отсутствует четвёртый элемент, символизирующий всё отверженное и вытесненное. В зрелых работах Юнг называет его женским началом или Тенью. Так возникает идея четверицы – более полного символа целостности, включающего в себя не только Свет, но и Тень.

По Юнгу подлинное преображение возможно лишь тогда, когда сознание не отрицает своё «низшее», а учится встречаться с ним. И в этом смысле Христос как фигура страдающего, уязвимого Бога становится образом не только любви, но и интеграции Тени.

Возвращаемся к основной нашей теме.

Мистическое возвращение

Итак, до 1930-х годов христианство для Юнга оставалось лишь одним из направлений его интересов, наравне с гностицизмом, индуизмом, алхимией. Однако именно в этот период происходит глубокий внутренний поворот. Юнг начинает рассматривать христианство как систему, наиболее полно выразившую ключевые этапы психического развития.

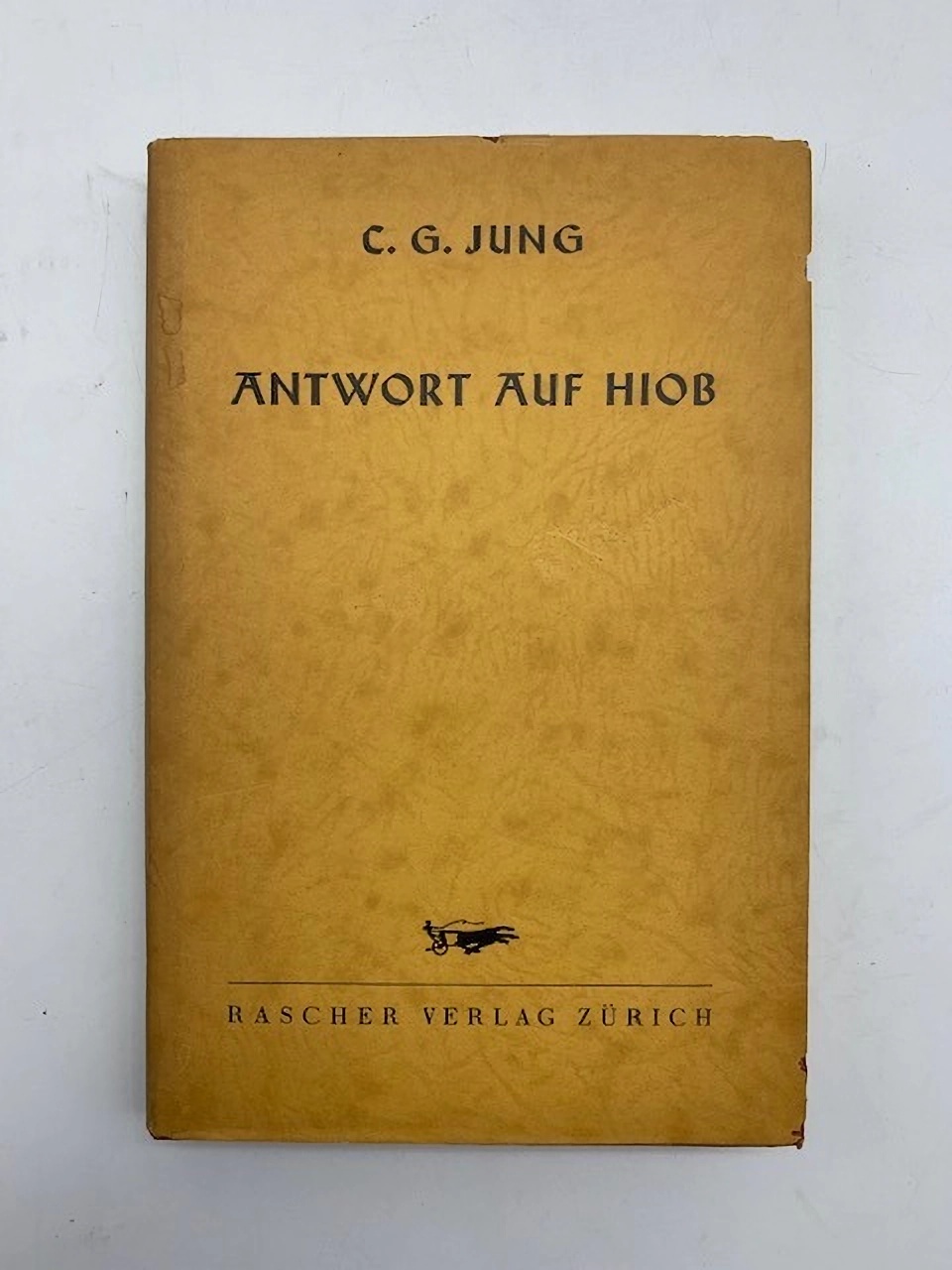

В 1940-е и 1950-е он создаёт свои самые «религиозные» книги: «Символ преображения в мессе», «Попытка психологического истолкования догмата о Троице», «Ответ Иову». Это не богословские трактаты, а скорее психологические прочтения христианских символов, но при этом с глубочайшим почтением и серьёзностью. Он не разрушает догматы, но пытается их услышать заново.

Книга К. Г. Юнга «Ответ Иову». Фото: Rascher Verlag, Zurich

Книга К. Г. Юнга «Ответ Иову». Фото: Rascher Verlag, ZurichХристос у Юнга – это не просто религиозная фигура, а архетип личности и образ целостности. Его распятие – символ внутреннего конфликта, его воскресение – преображение на глубине, его сошествие во ад – встреча с Тенью. Даже идея Троицы в его чтении – это не сухой догмат, а путь, где Бог вбирает в себя человеческое, и только тогда становится целостным.

Особое место занимает работа Юнга 1952 года «Ответ Иову». В этой книге Юнг отважно говорит о Боге как о существе, которое тоже проходит путь развития. Бог Ветхого Завета в его интерпретации – это ещё Бог, не интегрировавший свою Тень. История Иова – это момент, когда человек оказывается нравственно выше Бога. Только с воплощением Христа, по Юнгу, Бог осознаёт свою жестокость и идёт на внутреннее преображение. Это дерзкая, почти еретическая мысль, но в ней можно увидеть богохульство, а можно – попытку выразить глубину страдания и внутреннюю динамику мира.

Религия как язык души

Юнг не был христианином в привычном для нас смысле, но он видел в христианстве – особенно в его мистической традиции – язык символического самопознания. Для него религия была формой взаимодействия сознания с бессознательным, способ удерживать внутреннюю напряжённость и не разрушиться. Он писал, что «религия – это особая установка сознания, сформированная опытом нуминозного». Это значит, что человек переживает нечто большее себя, «таинственное и устрашающее», и пытается выразить это в образах. Религия таким образом понимается не как «вера в Бога», а как способность вступать в диалог с Тайной. И здесь христианство, с его тайнами и таинствами, иконами, метафорами, не устаревший атрибут, а возможный путь.

Юнг понимал, что современный человек оторван от традиции и страдает от духовной пустоты. Психоанализ дает лишь частичный ответ, в то время как полнота возможна только при восстановлении связи с символом.

Постскриптум

Его возвращение к христианству – не «обратный путь» к вере детства, а нечто иное. Это путь зрелого человека, прошедшего через кризисы, сомнения, внутренние битвы. И если он снова говорит о Христе, то не потому, что «нашёл истину», а потому, что понял – без Него его собственная душа останется разорванной.