Выворачивайтесь наизнанку

В качестве литературного эпиграфа Андрей Синявский предпослал своей книге стихотворение Александра Радищева «Осьмнадцатому столетию», слова из которого о безумном, удивительном, «омочéнном в крови» и «прокля́том во век» столетии легко экстраполировались на реалии советского периода, окончание которого в середине 1970-х не просматривалось даже за горизонтом. После 1991 года слова эти стали звучать как воплощённый итог всё же навсегда окончившейся эпохи. Но эпоха, по открывающим «Основы» авторским словам, оказалась «настолько активна, сильна и необычайна», что после кратковременной постсоветской интермедии без чрезмерного труда принялась за свою столь же необычайную реанимацию. Думается, если бы Синявский застал вживе собственное столетие, он бы сумел филологически остроумно освоить данный факт и нашёл бы в нашей нынешней ментальности достаточно материала для разъяснительного постскриптума к некогда написанной им советской метафизике. Впрочем, такого материала найдётся вдоволь и в тех очерках, резюмирующей версией которых является дальнейшая статья.

Постигнутые в личном жизненном опыте советские феномены Андрей Синявский неоднократно называет вывороченными. Это не есть его злопыхательская реминисценция – он лишь следует за оборотами революционного словаря. «Выворачивайтесь наизнанку!» – лозунг главного пролетарского поэта В.В. Маяковского. Советская цивилизация вся пронизана подобного рода внутренними деформациями. По своему духу она есть насквозь утопическая система. И этим утопизмом она вдохновила при своём зарождении многих энтузиастов. Но этот же утопизм поразительно легко обращается в несносный до занудливости бескрылый утилитаризм всеобщего контроля. Так, например, известный агитпроповец и организатор советского труда Алексей Гастев выдвигает как общесоциалистическую задачу «научиться брать на учёт всё, что находится вокруг нас», – даже гнилое дерево в овраге; если же брать на учёт нечего – то брать на учёт собственные руки, которые всегда «грезят инструментом». По обобщению Синявского, подобная фразеология легко захватывает нищих и малообразованных людей, нередко «мыслящих только марксистскими стандартами и ни в чём не сомневающихся». Но советское общество ведь и есть в своём замысле общество абсолютной идеологической унификации, в котором даже интеллигенция нужна не как «широко мыслящее сословие», а лишь как «научно-техническая специальность» – причём, говоря словами Н.И. Бухарина, «идеологически натренированная на определённый манер».

Облатнение общества

От филологической любознательности Синявского, конечно, не может ускользнуть факт лингвистического переворота, в координатах которого развивается советская система. Уже в первые годы революции в русский язык хлынул, как восхищённо писал Владимир Маяковский, «корявый говор миллионов». Эта в древнерусском смысле подлая, то есть сниженная или низовая, простонародная лексика, равно как и сопутствующая ей вульгарная интонация придали своеобразную динамику раннесоветской прозе 1920-х годов, к иллюстративным примерам которой Синявский обращается весьма часто. Вообще же, как отмечает Синявский, ставка на идеологический шум в мозгах, на «словесную демагогию» своими корнями восходит к самому Ленину, который, по воспоминаниям меньшевика Н.В. Валентинова, буквально гипнотизировал своё партийное окружение, «бросая в него разные словечки». Впрочем, в сталиноцентрические 1930-е, когда советское государство взяло курс на стандартизацию выразительного канона, безгранному словесному расплаву был положен жестокий предел, и взамен пришла соцреалистическая гладкопись с её, как пишет Синявский, лицемерным пуризмом. Мастеров советской беллетристики отныне стали прорабатывать за грубость и просторечие, жаргонизмы и диалектизмы. Эти столь разновекторные опыты с художественным словом, в которых коммунистическим олимпом сперва широко дозволяется то, что в следующий момент им же демонстративно ниспровергается, есть тривиальное удостоверение того, что лишь верховная власть в советском обществе может определять языковую политику. Что же до бытовой культуры и её словесного оформления, то здесь Синявский констатирует «“облатнение” всего советского общества», чему крепким подтверждением оказался его собственный лагерный опыт. Другим феноменом советского языка предстают диковинные имена, нарекаемые советским детям советскими взрослыми в период особенно бурных революционных перемен. Из наиболее экзотических, напоминаемых в книге Синявского, личное имя Ревдит («Революционное дитя»), а также – Электрификация и Трактор. И конечно же, в тиражируемом советском лексиконе нет числа идеологическим эвфемизмам, среди которых для антисоветчика-диссидента особенно примечательны такие: «“Империалисты” – это те, на кого мы нападаем. А “фашисты” – это либералы, которые кричат о справедливости…».

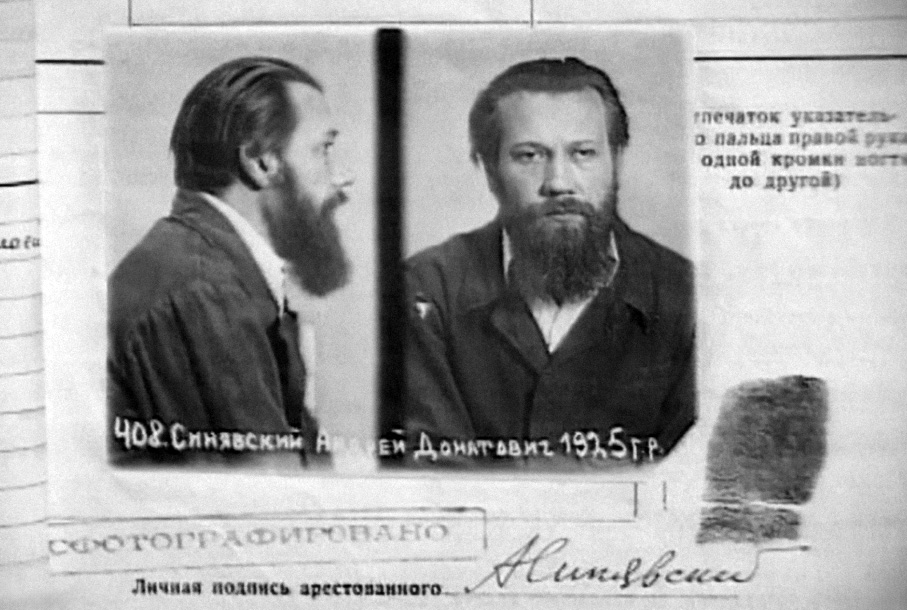

Фото: общественное достояние

Фото: общественное достояние«Страшнее Врангеля…»

Советский быт в его общем характере определяется Синявским как «стабильная нестабильность», а в его существе – как более либо менее распространённая нищета. Этот быт насквозь пронизан «утрированной мелочностью» и обретает свой выраженный колорит в дискомфортной атмосфере коммуналок и постоянного дефицита. Как свидетельствует Синявский, до своей французской эмиграции сорок лет проживший в коммунальной квартире, советский строй, в отличие от «мира капитализма», отнюдь не снижает, а в разы обостряет грызню «за право владеть минимальным куском». Правда, если советские массы надолго застряли в своём «разгромленном быте», то советская правящая элита без больших моральных терзаний и почти сразу усвоила себе абсолютно буржуазный образ жизни. Здесь Синявский остроумно цитирует мемуары Светланы Аллилуевой, в которых дочь Сталина трогательно и без всякого смущения признаётся в том, с какой задушевностью она посещала в детские годы «маленькую помещичью усадьбу» – дом Микоянов, всё убранство которого, включая мраморные итальянские статуи и старинные французские гобелены, было полностью сохранено новыми хозяевами после изгнания дореволюционных владельцев. Но, пожалуй, главным кульбитом в области советской философии быта является следующее. Революционная идеология, поначалу прославлявшая Октябрьскую революцию как переворот, направленный именно на улучшение обычной жизни наиболее угнетённых слоёв общества, придавленных тяжёлым трудом рабочих и крестьян, уже в период нэпа начинает сатирически и подстрекательски обрушиваться на вышедшего из этих слоёв обывателя, добившегося этого самого улучшения, довольного и дорожащего им. Уже в виршах Маяковского прозвучало, что «страшнее Врангеля обывательский быт», а к 1930-м годам идеологическая продукция даёт ещё новые образчики прославления революционного аскетизма в укор людям, сторонящимся отшумевших классовых битв и просто «хотящим жить для себя».

Светлана Аллилуева. Фото: общественное достояние

Светлана Аллилуева. Фото: общественное достояниеОт диктатуры к тирании

В политическом плане советская цивилизация – это невиданный властецентризм, то есть такая любовь начальствующих к своей власти, которая не знает утоления. На властеизъявление коммунистических начальников неуклонно ориентировано в советском обществе и сознание масс. Поэтому без ленинско-сталинского мифа советская власть исторически неосуществима: она и есть не что иное, как сверхгегемоническая власть сперва Ленина, а потом Сталина. Жуткость ленинского правления связана с тем, что Ленин – тотальный рационалист: в нём нет ничего по-человечески иррационального. При этом политическая фактура его «разумной» программы предельно примитивна: достижимость всех глобальных перемен Ленин мыслит лишь через диктатуру в союзе с техникой. А чтобы результативно осуществить этот славный синтез, он обращается к испытанному в России инструменту – закручиванию гаек. Сталинская же власть на фоне ленинской – это растущая из неё потенцированная тирания, приобретающая характер тотального гипноза. Своими не поддающимися подсчёту и логике кровопусканиями она полностью подчиняет себе общественный разум и обеспечивает советскому обществу столь прочное единство, что иносказательно может быть названа даже «церковью» – вернее, антицерковью, чью общину, в уподоблении Синявского, составляют люди, официально лишённые Бога и поклоняющиеся революционному вождю. Подобный культ личности закономерно вырастает из своеобразного революционного демократизма, насаждающего под видом полной демократии партократическую диктатуру и упраздняющего все демократические свободы в аккорде их самого звучного провозглашения.

Установление советской системы произошло в результате своеобразной эволюции революционного мировосприятия. Синявский приводит в своём тексте исторический пассаж, доказывающий, что отнюдь не всякий революционер, боровшийся некогда с самодержавием, по своей нравственной настроенности был тождественен большевику-ленинцу или коммунисту-сталинцу. Свод понятий революционной этики при царском режиме не был лишён понятия греха, и тема личной греховности революционера поднималась и озвучивалась тем настойчивее, чем ближе подступала к революционеру необходимость совершать террористические акты против конкретных лиц. Революционер, участвовавший в терроре, если верить свидетельству эсеровского лидера В.М. Чернова, которого здесь цитирует Синявский, признавал себя на основании этого участия человеком нравственного минимума, а отнюдь не нравственного максимума. Революционное сознание, сложившееся вне большевизма, таким образом, не только рекомендовало, но и проблематизировало политический террор, особенно если он касался целых общественных классов, и кроме того, не закладывало практику террора в основу кодекса всей революционной чести. Но уже А.В. Луначарский, возражая на протесты писателя-нравственника В.Г. Короленко против «красного террора», скажет, что рефлексирующее над темой греха праведничество есть умонастроение, глубоко неприемлемое для революционной эпохи.

А.В. Луначарский. Фото: общественное достояние

А.В. Луначарский. Фото: общественное достояниеВ обществе «октябрьского абсолютизма» (выражение Мариэтты Шагинян) моральность определяется наступательной реакцией на внешних и внутренних врагов победившей революции, а также всегдашней бдительностью к их непредсказуемым вылазкам. Гражданин такого общества сам возлагает на себя обязанность идеологической корректировки своего ближнего. Монолитность же советскому обществу придаёт диктаторская власть господствующего класса и в разное время по-разному именуемый, но всегда спасительный орган её политического сыска. И вряд ли кто-либо выразил это воззрение точнее, чем Ленин в своей формуле 1920 года: «Хороший коммунист в то же время есть и хороший чекист».

Гарант советской свободы

Общество победившей революции в свете этого несёт в себе неотменимые черты длящейся борьбы инородных социальных миров. Главный трибун Октября Владимир Маяковский объявляет революцию «единственной великой войной», чьи битвы «посерьёзнее “Полтавы”». Поэтому советская цивилизация есть, по существу, цивилизация всегдашнего военного положения, приобретающего различные формы и многомерный диапазон интенсивности. Классовый террор – лишь обострение общего военного противостояния. А «военный десант в различных точках мира», как последовательно итожит Синявский, есть лишь логическое продолжение мировой революции.

Владимир Маяковский. Фото: Правительство Москвы/Wikipedia

Владимир Маяковский. Фото: Правительство Москвы/WikipediaГлавным парадоксом советской державности является, по Синявскому, то, что идеологически она возникает на руинах старого общества под знаменем вдохновенного интернационализма, а созидается, следуя именно этой интернациональной установке, как государство в высшей степени партикулярное, изолированное от всего мира и напоминающее в апофеозе своего могущества прежнюю Российскую империю. Но в «советской империи», несущий все её главные тяжести, русский народ оказывается ещё и «мягким компрессом», используя который, коммунистическое государство подавляет другие народы. И потому изнутри это государство подтачивают, по словам Синявского, «меньшинственные национализмы» – при его неминуемом обвале они уничтожительнее всего ударят в союзных республиках именно по русской прослойке. Горбачёвская перестройка, ставшая первым тестом советской цивилизации на возможность свободной жизни, к огромному сожалению Синявского, стала и первым моментом, приблизившим эту русскую трагедию (которую, впрочем, предрекали в эмиграции многие).

И тем не менее Синявский – несомненный поборник тех перемен, основой которых стали инициативы «генерального диссидента» М.С. Горбачёва. Именно поэтому после ухода из власти «первого президента» он высказывает о нём своё положительное мнение, используя отрицательные синтаксические конструкции: «Я не буду здесь говорить о заслугах Горбачёва перед человечеством, – их все знают, памятник он себе уже заработал – хоть золотой, хоть серебряный. Я не хочу сейчас думать о его ошибках: они естественны хотя бы потому, что он пошёл первым по этому пути».

В оценке, относимой Синявским к последнему периоду советской власти, отрицаний вообще больше, чем утверждений, но он безусловно считает эпоху гласности временем, направленным на воссоздание в России здоровых социально-исторических начал. Однако сущностная проблема перестройки и есть то, что задаёт тон всей советской цивилизации: её специфическое политическое устройство. Ведь только, как пишет Синявский, при «бдительном попустительстве» первого лица, лишь строго дозированно и принудительно, может быть осуществлена в советском обществе какая-либо демократизация. Иначе говоря, в советской политической системе гарантом свободы может выступать исключительно верховная тирания – и это, конечно, вопиющий нонсенс. Но, значит, и факт пришедших сверху радикальных реформ – совсем не гарантия того, что перестройка не повернёт в конце концов обратно к застоям и «заморозкам».

Ельцинский период Андрей Синявский не принял категорически. Насыщенным постскриптумом к его «советским лекциям» являются горько-наблюдательные заметки о тех реалиях, которые сегодня принято именовать «лихими девяностыми», пронизанные чувством внутреннего оцепенения от постигшего бывшую тоталитарную державу тотального обвала. Синявский, как было сказано выше, зорко высмеивал советскую «стабильность», но на фоне постсоветского обрушения он перестаёт говорить о ней в кавычках. Во всяком случае, позднесоветская стабилизация и нормализация жизни, когда ужасы гражданской войны и сталинские «чёрные воронки» ушли в прошлое, есть для Синявского тот реальный факт, который является прямым социально-критическим упрёком постсоветской «реформистской» практике.