Есть особое наслаждение в перечитывании с ребёнком старых книг. Ты читал давно – настолько, что вернее сказать – это было в другой жизни, которую ты вспоминаешь нередко с меньшей отчётливостью, чем рассказ о жизни постороннего. В твоей памяти сохранились обломки воспоминаний, или, при счастливом случае, маячит невнятное облако, скорее ассоциации, чем чёткий контур: воспоминание о случившемся с тобой некогда счастье, настолько живых переживаниях, что ты до сих пор помнишь их – и помнишь о книге лишь как об их источнике, помнишь, что был охвачен волнением, содрогался, представляя будущую участь героев, надеялся, что им получится благополучно выбраться из той передряги, на которую обрёк их автор...

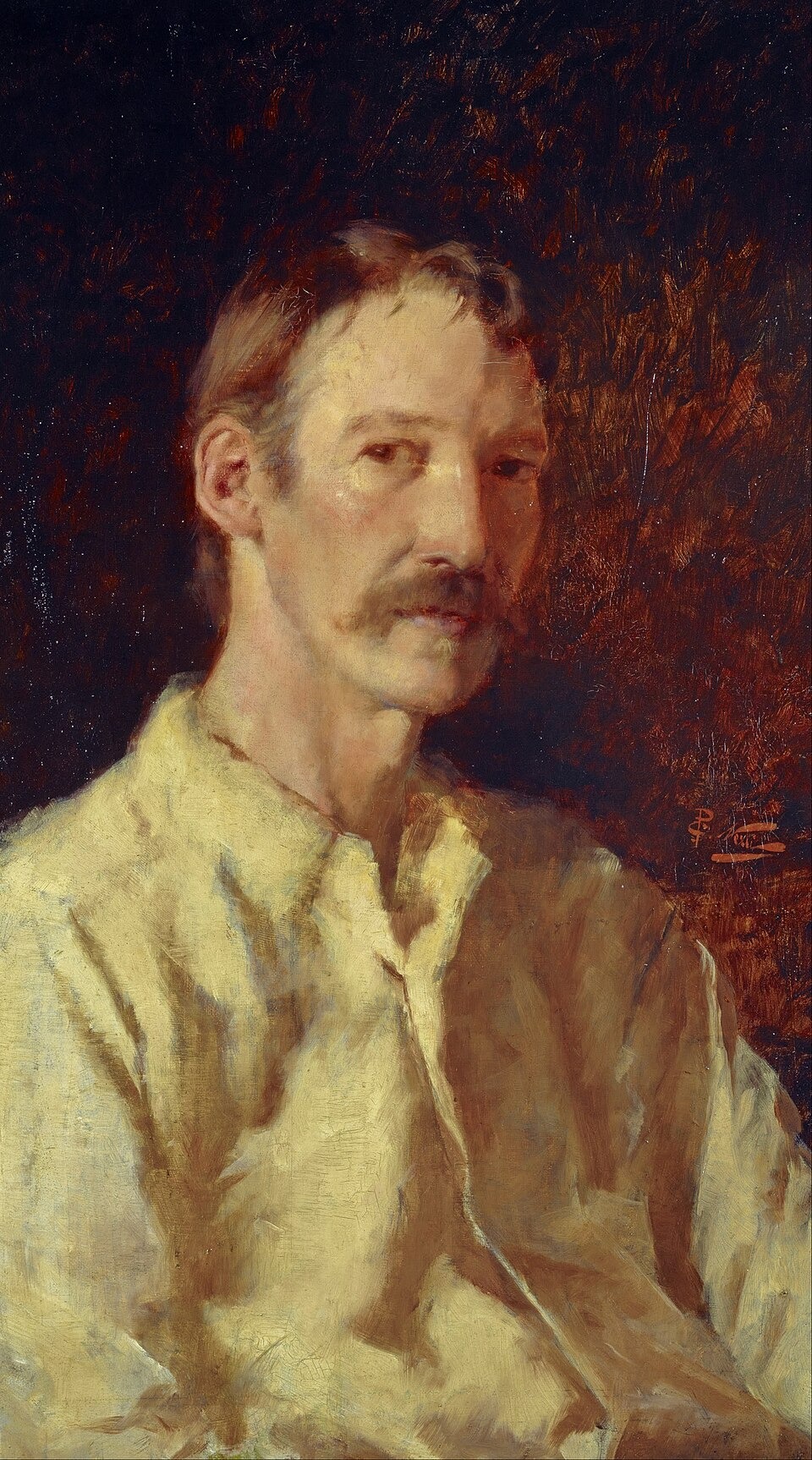

Портрет Роберта Льюиса Стивенсона кисти Г.П. Нерли. Фото: Национальная галерея Шотландии

Портрет Роберта Льюиса Стивенсона кисти Г.П. Нерли. Фото: Национальная галерея ШотландииЕсть важная особенность детского чтения, не его лишь одного, но ему неизменно присущая, то, без чего оно невозможно, и если ребёнку не довелось пережить этого, то, значит, в детстве он не встретился с книгой, хотя, наверняка, повстречал нечто сходное в ином – ведь то же заменит рассказ старшего, случайно услышанная или увиденная история, а книга... Книга так и останется скучным предметом на полках – тех, которые уже никогда в этом случае не станут твоими, – и выльется в живое удивление уже повзрослевшего человека, зачем другие окружают себя ими, стесняют себя, привязывают к месту и обрекают на столькие неудобства... Но, простите, я отвлёкся: отступление разорвало фразу, так что приходится начать сначала. Так вот, особенность детского чтения – наивность, непосредственность восприятия, когда текст прозрачен, взгляд сквозит через него: он способ видеть, переживать, чувствовать, а не существует сам по себе. Ты следишь за историей, увлечён рассказом, и если рассказ хорош, то ты не видишь, как он устроен, а если плох, то... не видишь вновь, лишь искренне скучая, начиная разглядывать пейзаж за окном, нитку, выбившуюся из шитого переплёта, книжный обрез или собственную ногу – словом, всё, на что упадёт твой взгляд, переставший быть обращённым вовнутрь, следить за той движущейся картинкой, что возникла в тебе тогда, когда ты отдавался рассказу. Здесь нет среднего, того, что дано или на что обречены взрослые – способности раздвоения, одновременного слежения за рассказом и за тем, как устроен рассказ: тот мир либо ожил, либо так и остался набором слов. Впрочем, позволю себе тогда ещё отступление: дарование детства – это и способность довольствоваться лишь одной деталью, оживить даже отдельную фразу, обратить в рассказ простейшее предложение – где утверждение, что «в Байкале живут нерпы», оказывается достаточным для целого эпоса, от семейных отношений нерп до того, как весело, может быть, резвиться в прозрачной холодной воде, или грустных размышлений о том, что делать, когда озеро покрыто льдом.

А потом – книги детства не перечитываешь, они остаются в прошлом. До тех пор, пока не придёт время перечитывать их уже со своим ребёнком, где её или его реакция напоминает тебе то, как ты сам некогда впервые слышал этот рассказ, потом пробирался по тексту уже самостоятельно, силясь разыскать тот момент, который потряс тебя до глубины, заново пережить это чувство – и страха, и восторга замирания сердца или чистой радости за героев, когда вновь и вновь с наслаждением доходил до эпилога, ощущая твёрдое завершение истории, мир, который встал на свои места, – и всё так и останется в вечности, ничего не сдвинется здесь, а вместе тем ещё не уверенный, остался ли текст всё тем же, не случилось ли с героями чего-то иного за то время, пока книга лежала на столе или стояла на полке… И если в прошлый раз они так благополучно выбрались из приключившегося с ними, то повезёт ли им столь же вновь, при перечитывании (откуда родится тяга к продолжениям, повторению историй с теми же персонажами, едва ли не в тех же обстоятельствах: они знакомы, всё те же, но как обернётся их судьба на этот раз?).

***

Вот на днях с дочерью читал «Остров сокровищ». Она впервые узнавала эту историю в книжном виде и переживала изумление рассказа. Вроде бы знакомое, все основные персонажи ведомы, начиная с мальчика, Джимми Хокинса, до доктора Ливси и капитана Смоллета, но всё оказывается другим, незнакомым, одиночные реплики вплетаются в диалоги, персонажи второго плана обретают лица, появляются те, кто неведом по экранизации...

Обложка американского издания «Острова сокровищ» 1911 года, художник Ньюэлл Конверс Уайет. Фото: Beinecke Library

Обложка американского издания «Острова сокровищ» 1911 года, художник Ньюэлл Конверс Уайет. Фото: Beinecke Library Билли Бонс и Джимми Хокинс, иллюстрация Г. Брока к роману «Остров сокровищ». Фото: изд. Детская дитература

Билли Бонс и Джимми Хокинс, иллюстрация Г. Брока к роману «Остров сокровищ». Фото: изд. Детская дитература Карта острова сокровищ. Фото: Beinecke Library

Карта острова сокровищ. Фото: Beinecke Library