1. «Воскрешение дочери Иаира» (1871 год)

Картина «Воскрешение дочери Иаира» В. Д. Поленова. Фото: Русский музей

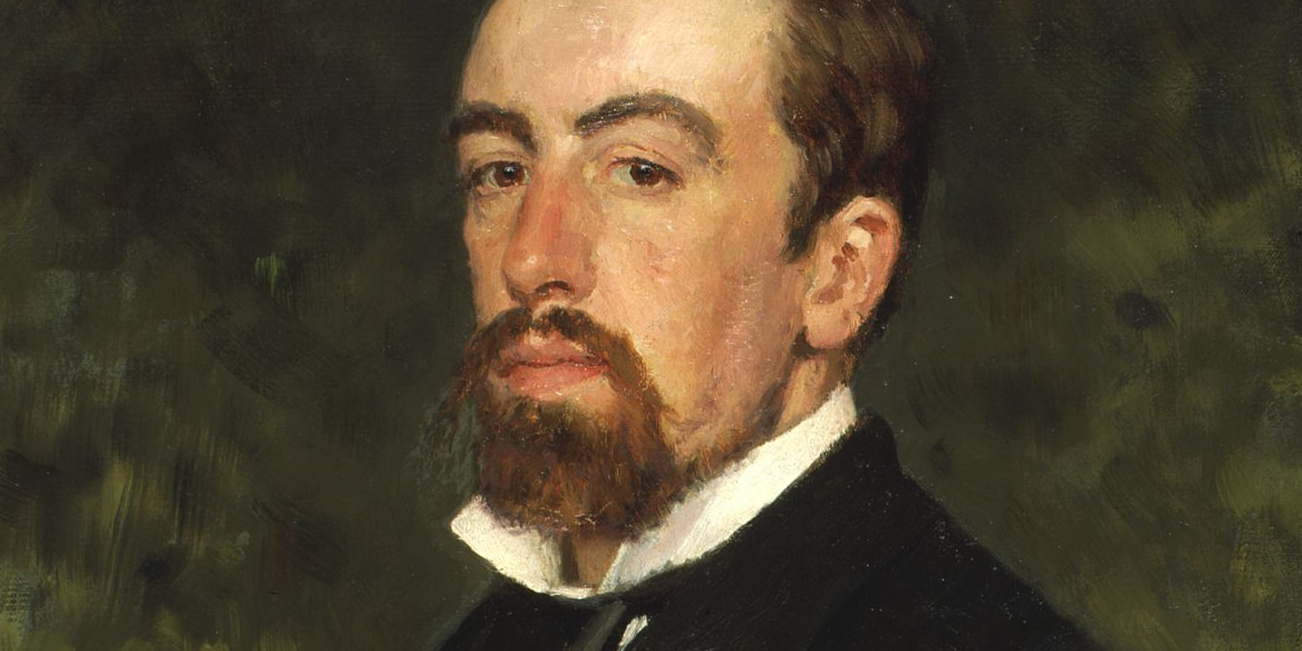

Картина «Воскрешение дочери Иаира» В. Д. Поленова. Фото: Русский музейБиблейский сюжет о воскрешении Христом дочери Иаира был главной темой ежегодного конкурса Императорской Академии художеств на Большую золотую медаль в 1871 году. Участвовали в конкурсе 10 студентов, выиграли двое – Василий Поленов и Илья Репин. Обоим художникам присудили высшую награду академии и право на поездку по Европе за счёт государственной казны.

Интересно, что обе картины были похожи по технике рисунка и совершенно непохожи одновременно: даже Христос у них подходил к ложу девушки с разных сторон. Но главное, что Репин представил напряжённое ожидание чуда, а Поленов – момент после свершения чуда. Там, где Репин показал очень сдержанные эмоции, что сильнее вовлекало зрителя в осмысление смерти, Поленов выстроил композицию на довольно активной жестикуляции.

Критик Владимир Стасов в письме к Поленову восторженно писал: «В вашем таланте две главных струны – колоритность и грация, – и эти две симпатичные стороны поразили меня ещё в первой работе, мною виденной: „Дочери Иаировой“».

2. «Право господина» (1874 год)

Картина «Право господина» В. Д. Поленова. Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина «Право господина» В. Д. Поленова. Фото: Государственная Третьяковская галереяЭто полотно было создано Поленовым во время поездки за счёт Академии художеств по Европе, которую он совершил в 1872–1876 гг.

В Европе Василий Дмитриевич искал свой стиль, пробуя себя в самых разных жанрах, в том числе в жанре исторической живописи. Результатом этих исканий и стала достаточно нетипичная для творчества Поленова картина «Право господина», которую молодой художник представил в 1874 году на Весеннем салоне в Париже, совершенно проигнорировав протесты руководителей академии: по правилам конкурса, студентам, которые уезжали за счёт казны учиться за границу, запрещалось участвовать в каких-либо зарубежных конкурсах и показах.

Но Поленов проигнорировал все запреты: ему было интересно, сумеет ли он пройти сквозь жёсткое сито отбора на Парижский салон, где блокировалось 90 процентов картин. Поленов прошёл. И даже снискал себе известность в европейских кругах.

Конфликт же с академией уладил отец – сановник, близкий к самому государю.

Итак, картина посвящена весьма щепетильной теме – распространённому в Европе во времена Средневековья «праву первой ночи» (собственно, так картина изначально и называлась, но затем Поленов изменил название на более нейтральное).

Сеньор пристально разглядывает трёх крестьянских девушек, которых привёл к господину староста деревни. Девушки, очевидно, только что вступили в брак и теперь прибыли к феодалу, чтобы тот мог воспользоваться своим «правом господина».

3. «Арест гугенотки Жакобин де Монтебель, графини д'Эстремон» (1875 год)

Картина «Арест гугенотки Жакобин де Монтебель, графини д'Эстремон» В. Л. Поленова. Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина «Арест гугенотки Жакобин де Монтебель, графини д'Эстремон» В. Л. Поленова. Фото: Государственная Третьяковская галереяЕщё одна картина, написанная за рубежом. Правда, её сразу же купил сам цесаревич Александр Александрович, будущий государь император Александр Третий.

Героиня этой картины – супруга одного из лидеров гугенотов (то есть протестантов во Франции) адмирала Гаспара де Колиньи, убитого в ходе Варфоломеевской ночи. Очевидно, что художник изобразил на картине её арест в 1572 году, ибо второй раз её арестуют много лет спустя – в 1598 году – по обвинению в колдовстве. И она умрёт в тюрьме замка Ивреа.

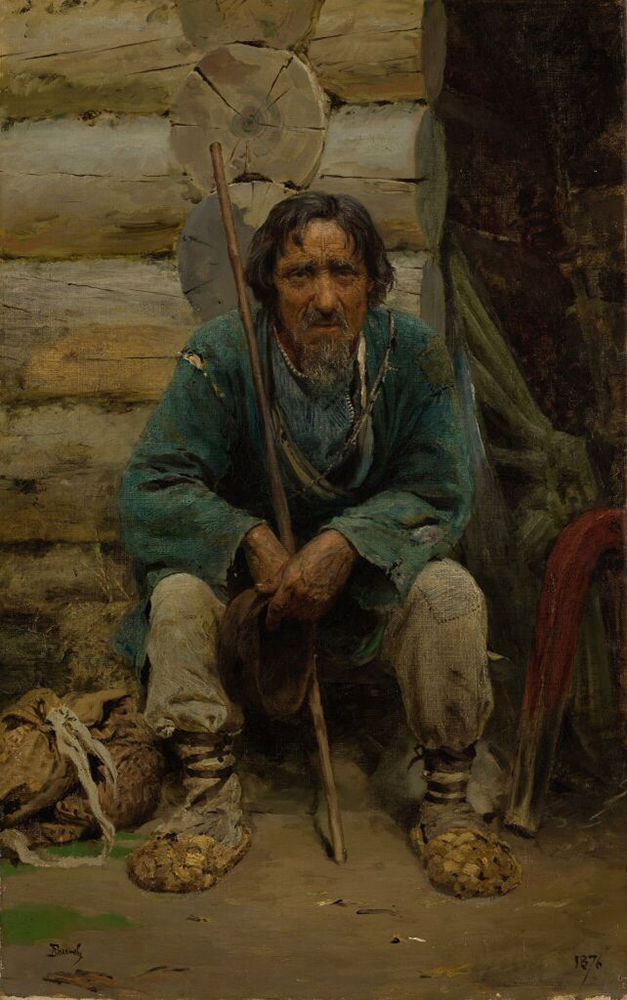

4. «Сказитель былин Никита Богданов» (1876 год)

Картина «Сказитель былин Никита Богданов» В. Д. Поленова. Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина «Сказитель былин Никита Богданов» В. Д. Поленова. Фото: Государственная Третьяковская галереяПолотно написано уже после возвращения из европейской поездки, когда художник жил в имении родителей Имоченцы Олонецкой губернии. Обычно художник писал здесь пейзажи, но в эти дни он работал над картиной «Семейное горе», а также исполнил и несколько портретов крестьян, в числе которых и «Сказитель былин Никита Богданов», который экспонировался на ежегодной выставке Московского общества любителей художеств. Именно там этот портрет и купил коллекционер Иван Цветков.

Позднее коллекционер определял её как самую первую купленную им масляную картину русской школы и важную веху своего собирательства. Цветков, тщательно фиксировавший все сведения о своих приобретениях, уточнил у Поленова, кто именно ему позировал. В рукописной описи цветковской галереи появилось описание: «Никита Богданов, крестьянин Лодейнопольского уезда Олонецкой губернии, профессиональный рассказчик былин, с которого, со слов автора, записана большая часть былин, изданных Рыбниковым».

5. «Московский дворик» (1878 год)

Картина «Московский дворик» В. Д. Поленова. Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина «Московский дворик» В. Д. Поленова. Фото: Государственная Третьяковская галереяПарадокс, но самый знаменитый московский дворик была написан уроженцем Санкт-Петербурга, который практически не знал Москву. Более того, сам Поленов никак не ожидал, что эта картина станет «визиткой» его творчества – ведь сам себя он считал западником до мозга костей, либералом, а его сестра прямо называла его русофобом.

Обстоятельства написания этой картины сам Поленов описал в письме своему дяде Чижову: «Моё новое жилище очень неподалеку от Вас. Находится оно в Дурновском переулке между Новинским бульваром и Собачьей площадкой. Мой адрес: Москва, Дурновский переулок близ Спаса на Песках, дом Баумгартен… Я ходил искать квартиру. Увидал записку, зашёл посмотреть, и прямо из окна мне представился этот вид. Я тут же сел и написал его».

Кстати, сам Василий Дмитриевич, считая себя историческим живописцем, не слишком ценил эту картину. Так, отправляя «Московский дворик» на 6-ю выставку передвижников, Поленов написал краткое письмо Крамскому: «К сожалению, я не имел времени сделать более значительной вещи, а мне хотелось выступить на передвижной выставке с чем-нибудь порядочным. Надеюсь в будущем заработать потерянное для искусства время. Картинка моя изображает дворик в Москве в начале лета».

Тем не менее именно «Московский дворик» стал открытием выставки. Передвижники все к чему-то призывали. А «Московский дворик» никуда не звал, ничему не учил. Это было настоящее отдохновение от суеты.

Эту работу тут же купил Павел Михайлович Третьяков, а Поленова приняли в их Товарищество передвижников.

Кстати, изображённый на полотне храм Спаса Преображения «что на Песках» сохранился до сих пор, а вот ни дома, где снимал жильё художник, ни особняка уже нет. Зато они остались ещё на одной картине Поленова – «Бабушкин сад». На ней изображён тот же усадебный дом, но с другого ракурса: на этот раз Поленов показал, как сменяют друг друга поколения, – как вышедшие в сад пожилая женщина и её дочь.

6. «Больная» (1881 год)

Картина «Больная» В. Д. Поленова. Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина «Больная» В. Д. Поленова. Фото: Государственная Третьяковская галереяОбраз уходящей жизни Поленов обдумывал ещё с 1870-х годов – после череды личных потерь. В 1873-м умерла от кори его невеста Маруся Оболенская, с которой он познакомился в Риме, куда она приехала учиться пению. Три года спустя умерла и другая его любовь – студентка Лейпцигского университета Елизавета Богуславская. А в 1881 году последовала самая тяжёлая утрата – ушла из жизни его сестра-близнец Вера (Хрущова в замужестве).

Поленов написал последние минуты жизни, медленно уходящей из телесной оболочки: девочка словно постепенно «утопает» в постели, едва виден свет тусклой лампы в темноте комнаты.

В 1916 году Игорь Грабарь, бывший тогда попечителем Третьяковской галереи, не решился экспонировать эту картину в зале передвижников: это полотно никак не вписывалось в привычные рамки творчества Поленова.

7. «Парфенон. Храм Афины-Парфенос» (1882 год)

Картина «Парфенон. Храм Афины-Парфенос» В. Д. Поленова. Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина «Парфенон. Храм Афины-Парфенос» В. Д. Поленова. Фото: Государственная Третьяковская галереяВ Греции Поленов побывал трижды. Первый раз в 1882 году, возвращаясь из путешествия по Палестине, куда он поехал собирать материалы к картине «Христос и грешница». Именно тогда он начал свой цикл «Греческие этюды» – гимн вечной классике. Он писал самые узнаваемые храмы афинского Акрополя – Парфенон и Эрехтейон. Впечатления от увиденного нашли отражение в картине 1890-х «Эллада», а позднее – в театральных декорациях. Так, в 1894 году Поленов оформлял живую картину «Афродита» для Первого съезда русских художников и любителей художеств: на берегу моря он представил храм со статуей Венеры, перед ней, по воспоминаниям Леонида Пастернака, стоял скульптор Агесандр (его сыграл Константин Станиславский).

Во второй раз художник побывал в Элладе в 1899 году, во время второй поездки на Восток, когда готовился писать цикл «Из жизни Христа». Наконец, третий раз – в 1911 году, тогда художник готовился расписывать Музей изящных искусств (ныне ГМИИ им. А.С. Пушкина). К работе над программой росписи музея ему хотелось привлечь Константина Коровина, Валентина Серова, Александра Головина, Виктора Борисова-Мусатова, Игоря Грабаря, но этот проект так и не был реализован. Зато художник по греческим мотивам поставил свою собственную оперу «Призраки Эллады», которая шла в Большом зале Московской консерватории.

8. «Христос и грешница» (1888 год)

Картина «Христос и грешница» В. Д. Поленова. Фото: Русский музей

Картина «Христос и грешница» В. Д. Поленова. Фото: Русский музейПоленов с юности мечтал создать большую картину, по масштабу подобную «Явлению Христа народу» Александра Иванова.

К своему замыслу он вернулся в начале 1880-х годов – в том числе потому, что его сестра-близнец Вера перед смертью взяла с него обещание написать такую картину. Художник выбрал один из самых интересных эпизодов из Евангелия от Иоанна: «Тут книжники и фарисеи привели к Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив её посреди, сказали Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; а Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?

Говорили же это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его. Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них внимания.

Когда же продолжали спрашивать Его, Он, склонившись, сказал им: кто из вас без греха, первый брось на неё камень.

И опять, наклонившись низко, писал на земле…» (Ин. 8: 3–8)

Обратите внимание: книжников и фарисеев совершенно не интересует, что пишет Мессия Своим ученикам (может быть, он им объяснял принципы строения Вселенной?), но только возможность подловить Христа на соблюдении законов Моисеевых.

Не обращают они внимание и на то, что только что на их глазах совершилось настоящее чудо спасения жизни этой женщины, уже фактически приговоренной к смерти: одним Своим Словом Господь спас и освободил её.

Интересно, что художник, сам побывавший в Иерусалиме, показывал нам собственную реконструкцию храма Соломона – изобразил храм, камни которого накалены от палящего восточного солнца, столь роскошным и, видимо, так увлекся, что прежде всего при взгляде на картину в глаза нам бросаются солнце, оливы, тополя, уходящие вдаль, и, конечно, этот великолепный храм царя Соломона. И только потом мы спускаемся ниже и видим Спасителя, представленного как обычный человек. «В первых повествованиях о Христе личность его является чисто человеческой, со всеми человеческими чертами, и несравненно более для меня привлекательной, трогательной и величественной, чем тот придуманный после его смерти отвлечённый, почти мифический образ, который передали нам писатели и художники позднейших времён, – писал сам Поленов. – В евангельских сказаниях Христос есть настоящий, живой человек, или сын человеческий, как он сам себя называл, а по величию духа сын божий, как его называли другие».

Картину критики встретили неоднозначно, негативно отреагировав на изображение Христа в современных одеждах. Цензура не хотела пропускать картину с неканоническим образом Христа и даже запретила авторское название «Кто из вас без греха?», обращённое в том числе и к современникам. Но после того как ещё до открытия выставки картину купил император Александр III, цензура дала одобрение экспонировать работу.

9. «На Тивериадском (Генисаретском) озере» (1889 год)

Картина «На Тивериадском (Генисаретском) озере» В. Д. Поленова. Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина «На Тивериадском (Генисаретском) озере» В. Д. Поленова. Фото: Государственная Третьяковская галереяВслед за картиной «Христос и грешница» Поленов решил создать цикл «Из жизни Христа». И первой картиной этого цикла стало полотно «На Тивериадском (Генисаретском) озере».

Именно на берегах Тивериадского (Генисаретского) озера, или Галилейского моря, Христос проповедовал и совершил многие чудеса. Поленов полагал, что в костюмах героев мало что поменялось с библейских времён, а потому Христос, как и в «Кто без греха?», облачён в одеяние конца XIX века.

Цикл «Из жизни Христа» был завершён в 1908 году и, по мнению Поленова, стал главным делом его жизни.

10. «Среди учителей» (1896 год)

Картина «Среди учителей» В. Д. Поленова. Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина «Среди учителей» В. Д. Поленова. Фото: Государственная Третьяковская галереяЕщё одна масштабная картина из цикла «Жизнь Христа», которая хранится в Третьяковской галерее. Сюжет её понятен: Мария и Иосиф, возвращаясь с праздника в Иерусалиме, теряют двенадцатилетнего отрока Иисуса, думая, что Он идёт где-то рядом в толпе, среди людей, но не находят; ищут три дня и, вернувшись в Иерусалим, находят среди учителей. Существует икона Преполовения Пятидесятницы, где в центре на троне изображён Христос-отрок, а вокруг него сидят учителя. Поленов же изображает этот сюжет совершенно иначе. В первую очередь обращаешь внимание на глубокий проём, где изображены Мария с Иосифом и где открывается красивый вид, и только потом переводишь взгляд на мальчика, который сидит в окружении старцев.

Таким образом Поленов как бы показывает, что маленький Христос не только учил, но и сам учился у мудрецов.