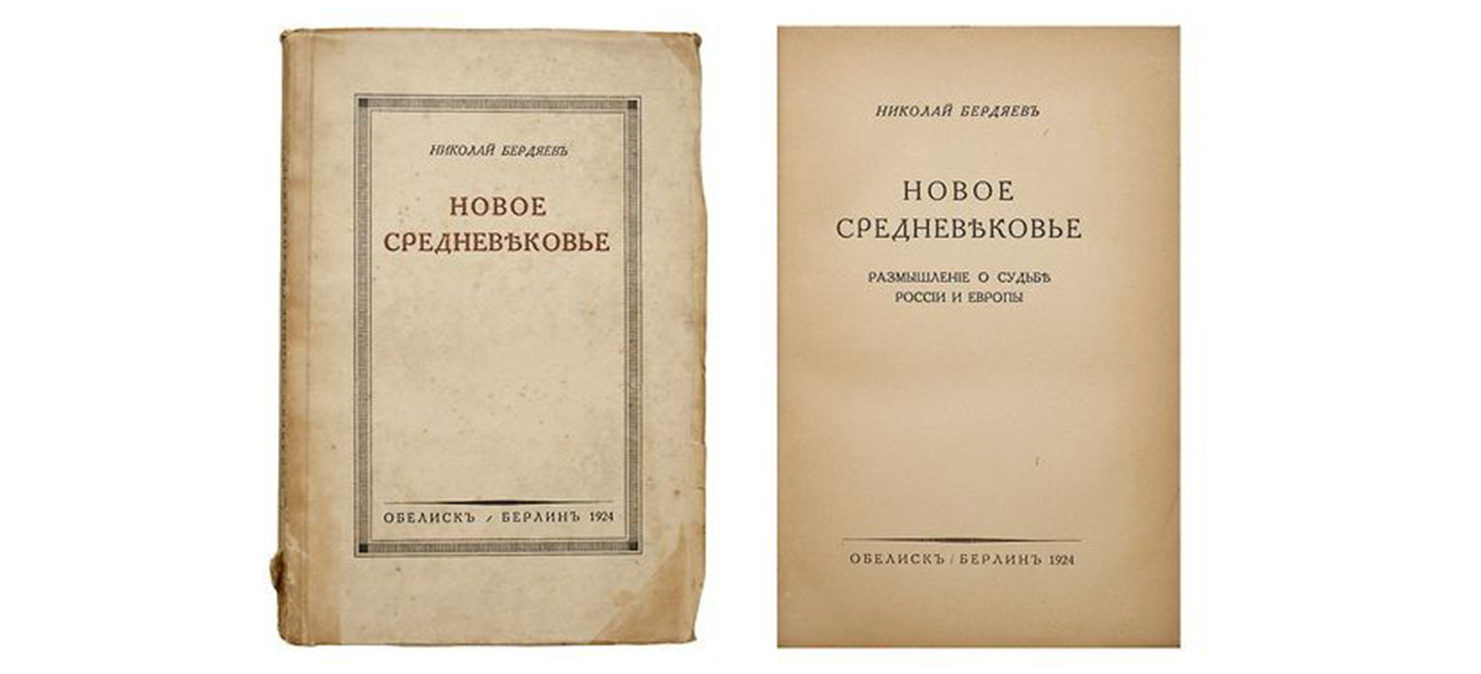

Мы вступаем в эпоху убийственных разоблачений

Не просто надежда, а главная уверенность Бердяева – в том, что новое средневековье станет более благородной религиозной эпохой, чем уже случившееся средневековье. Эпохой не прежней авторитарной религиозности, оппонентом которой он всегда выступал, но временем творческой религиозной автономии. Вопрос лишь в том, насколько скоро это произойдёт, а положительные черты в наступающей эпохе, по словам Бердяева, видеть много труднее, чем отрицательные.

Расстаться со старым средневековьем – это был один из заветов Серебряного века, невзирая на присущее его творцам эстетическое любование средневековой культурой. У истоков этого посыла стоял Владимир Соловьёв с его статьёй «Об упадке средневекового миросозерцания» (1891). Статья эта рисовала европейское средневековье как «христианско-языческий компромисс», где «христианское общество расплылось и растворилось в христианской по имени, а на деле – языческой громаде». Наследие этого средневековья – «умерщвляющий догматизм» и «псевдохристианский индивидуализм», «образовавшийся тип христиан поневоле» и «множество переходных оттенков равнодушного и поверхностного христианства». Монашеский аскетизм, вставший в средние века в центр духовной жизни, «не имел в виду никаких христианских преобразований общественного строя», а существовавшие, бесспорно, примеры «социально-нравственного христианства» оставались единичными.

«И никакие новые симуляции христианского государства не приведут к подлинно реальным бытийственным достижениям. Мы вступаем в эпоху убийственных разоблачений, когда придётся жить разоблачёнными реальностями», – с таким суровым пессимизмом заканчивает начатую Соловьёвым критику исторического христианства Николай Бердяев. И – «опять перед христианскими народами стоит вопрос о том, принимают ли они всерьёз своё христианство и хотят ли направить свою волю к его оздоровлению».

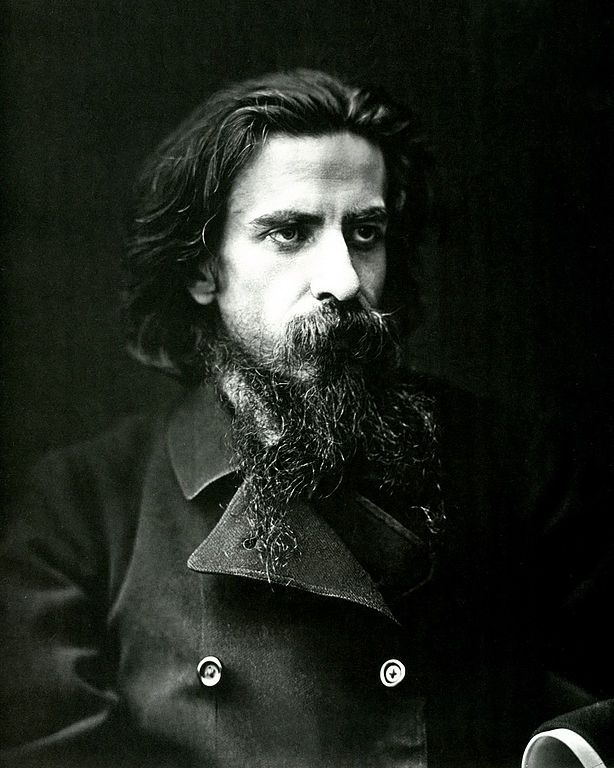

Владимир Соловьёв. Фото: общественное достояние

Владимир Соловьёв. Фото: общественное достояниеПоэтому для христиан, с точки зрения Бердяева, новое средневековье по существу есть свидетельство и предупреждение о неудаче Константинова дела. Созидание христианских монархий имело в истории своё провиденциальное значение, но в целом – не удалось и не должно быть продолжаемо, ибо за две тысячи лет христианства «подложные теократии» и Запада, и Востока по существу не задавались целью евангелизировать языческую, антиличностную природу государства. В лучшем случае они лишь имитировали в своих границах реализованность евангельского идеала, не заботясь всерьёз о его воплощении. Византия отказалась даже от имитации. Поэтому для христианства, сказал бы Бердяев, приличнее и духовно прибыльнее было бы возвратиться в доконстантиновский и даже в катакомбный период, чтобы вновь, из глубины, захватить своей высшей правдой весь мир. А – не делать себя опять верной опорой царства кесаря, не желающего расставаться ни с прежним язычеством, ни (как случилось в XX веке) с открытым антихристианством.

От еретического гуманизма – к подлинному

Конечно, в этих словах Бердяева не надо видеть манифест церковной архаизации и анархическую патетику. Бердяев говорит лишь о том, что новое средневековье – давно наставший для христиан черёд оставить убеждение, согласно которому государство есть наиболее подходящий инструмент созидания христианской общины. Сила, сама труднее всего поддающаяся христианизации, всегда останется для христианства и двусмысленным помощником, и ненадёжным союзником. И сами христиане должны изменить свою привычку с лёгкостью переходить от трезвой терпимости к государству как исторически неизбежному явлению и локально полезному элементу социальной жизни, к тенденции полагать государство основой своего общественного идеала. Ибо «подлинно христианское государство не будет уже государством».

Но надлежит расстаться и с эпохой новой истории, преемственной к эпохе европейского Возрождения, с её, по бердяевской формуле, «ересью гуманизма». Реальный культурно-творческий гуманизм с его христианской устремлённостью, особенно в раннем Ренессансе, во дни наиболее любимых Бердяевым Джотто и Боттичелли, обязано унаследовать и новое средневековье. Оно должно взять с собою и все гуманистические приобретения новой истории. Ересь же гуманизма, согласно Бердяеву, заключается в уверенности, что человек может успешно созидать себя без Бога и что для человека возможна религиозная нейтральность. Наступающие тоталитарные режимы XX века перечеркнули эту возможность.

Джотто ди Бондоне «Поцелуй Иуды». Фото: Капелла Скровеньи

Джотто ди Бондоне «Поцелуй Иуды». Фото: Капелла СкровеньиЭти режимы Бердяев определяет как лжетеократии. В отношении себя они не терпят никакой нейтральности – и в отличие от старых деспотий требуют от человека больше, чем просто политической лояльности: они организуют государственное принуждение так, «чтобы души человеческие отдавались ему в самом священном для них». Знакомство с тоталитарным социализмом в России стало для Бердяева достаточным экзистенциальным опытом, чтобы в целом ряде своих книг выступить свидетелем обвинения против этого строя. Бердяев без каких бы то ни было оговорок, не в фигуральном, а почти в прямом смысле, называет советское общество ленинско-сталинского образца «системой Великого Инквизитора и Шигалева», «деспотом более страшным, чем деспоты древней Ассирии и Персии», «царством князя мира сего», «новой сатанократией».

Время церковной надежды

И не случайно столь злободневным выглядел вопрос, поставленный именно Бердяевым, в канун падения русского коммунизма – сразу вслед за узнаваемым описанием его сущностных признаков: «Социалистические утопии, которые слишком многим представлялись золотыми снами человечества, никогда не обещали никаких свобод. Они всегда рисовали картины совершенно деспотических обществ, в которых свобода была истреблена без остатка… Утопии плохо знали или забыли и слишком воздыхали о невозможности их осуществления. Но утопии оказались гораздо более осуществимыми, чем казалось раньше. И теперь стоит другой мучительный вопрос: как избежать окончательного их осуществления?».

Новое средневековье для Бердяева есть прежде всего время церковной надежды. Особенно в России, по его чувству, время наступило такое, когда очень мало положительных координат, и однако одно чистое и честное явление вполне очевидно: это Русская церковь, освобождённая от диктата упавшей русской монархии. И мученичество гонимых большевиками русских христиан, на взгляд Бердяева, сильнее утверждает Церковь в её достоинстве, нежели «принудительная опека» прежней власти. Правда, в этом пункте упования русских религиозных реформаторов вроде Николая Бердяева и его сомыслителя Сергея Булгакова, ставшего священником в годы революционной смуты, не оправдались почти тотчас же. В диалогах «У стен Херсониса», сочинённых почти в одно время с «Новым средневековьем», Булгаков вложил в уста своего героя иронически выписанную уверенность в том, что все надежды на церковную свободу уже в первый пореволюционный год можно благополучно похоронить: вслед за низложением патриарха Тихона «для Русской церкви началась опять новая эра советского цезарепапизма».

Сергий Булгаков. Фото: общественное достояние

Сергий Булгаков. Фото: общественное достояниеОсвобождение от кровавого бреда

И всё-таки больше всего сказано Бердяевым в «Новом средневековье» о русской революции.

Русский народ не осилил выпавшее ему бремя Первой мировой войны, он не прошёл в ней дисциплинирующей закалки своего аморфного характера, не превратился в сознательную нацию. Россия, отогнав агрессивный германизм, имела прямую перспективу стать подлинно европейской державой – и тем самым обрести своё подлинно русское национальное лицо. Русский народ, воткнув по большевицкому призыву штык в землю, отказался от своего всемирного призвания и совершил, по словам Бердяева, «внутреннее предательство». Он выкинул прочь своё национальное чувство, без надрыва отнесясь к тому, что под внешним нашествием, усиленным внутренней смутой, его Отечество в 1917 году превратилось «в кучу мусора». Русская революция в её большевицком изводе стала торжеством описанной Достоевским смердяковщины.

С точки зрения Бердяева, власть большевиков есть закономерный рефлекс отрицательных состояний, в которых пребывает русский народ: его глубокого падения, максимального разложения и внутренней лжи. И поэтому власть большевиков Бердяев называет как минимум лживой. Но для отношения русского народа к власти характерен трудноотменимый парадокс. Русский народ, по словам Бердяева, всегда относился к власти только рецептивно – то есть всегда стоял к ней в позиции, уничтожающей любую неподчинённую самостоятельность. О любви к власти – что при старом царском, что при новом революционном режиме – речи не шло. И тем не менее всегда между пассивным народом и властью, чья активность ему органически чужда, наличествовало странное взаимоприятие. Ничего не изменилось и после большевицкого переворота. По афоризму Бердяева: «Русский народ в огромной массе своей терпеть не может большевиков, но он находится в большевицком состоянии, во лжи».

Говоря так, Бердяев – в отличие от Петра Струве и Ивана Ильина – был однозначным противником любых военно-политических инициатив эмиграции против Советской России. Разумеется, отнюдь не из-за симпатий к советской власти, которые Бердяеву и сегодня всячески пытаются приписать. Дело в том, что, как гласит один из афоризмов философа в «Новом средневековье», Россию в 1917 году «погубило превращение народа в войско», а вторичная милитаризация грозит России вместо тяжёлого восстановления новым горьким упадком.

Петр Струве. Фото: общественное достояние

Петр Струве. Фото: общественное достояниеИ однако Бердяев твёрдо призывает к мягкой, или к идейной, контрреволюции: «Революция уничтожила в России всякую свободу, и потому контрреволюция в России должна быть освободительным процессом, должна дать свободу, свободу дышать, мыслить, двигаться, сидеть в своей комнате, жить духовной жизнью».

Бердяев признаёт революцию как такой сдвиг в истории страны, который требует уступить историческую арену крестьянству, новой интеллигенции, даже красноармейцам. Но все новые слои скажут своё положительное слово, по его мнению, лишь тогда, когда вполне освободятся «от кровавого бреда». Пока же этого нет, их вступление на поприще всероссийского творчества может выглядеть апокаплиптическим возмездием всей прежней несправедливости, но само по себе ещё не является благословенным и духоносным.

Своей рыцарственной уверенности в том, что против классового абсолютизма, раскачанного большевиками, необходимо вести крестовый поход, Бердяев не изменял никогда. И если спросить, в чём заключался смысл бытия русских граждан, изначально поставивших себя вне «тиранической анархии» большевиков, то ответ Бердяева в «Новом средневековье» звучит так: «уносить светильники в катакомбы»; прилагать все усилия к тому, чтобы революция переросла в свою противоположность, чтобы выдохлась её погромная энергия; указывать народу на зло и ложь, которыми он связал себя, совершив революцию.

К какому средневековью мы ближе сегодня

Всякому, кто знаком с основным массивом бердяевских текстов, невозможно не ощутить их принципиальное антикоммунистическое натяжение. Самой последовательной тиранией над личностью Бердяев считает тиранию коммунистическую – он видит в ней «систему скотоводства, применённую к людям». И ни в одном из своих эмигрантских сочинений Бердяев не изменил своего взгляда на глубоко античеловечные истоки русского коммунизма. Правда, Бердяев питал религиозную надежду на «веяние Божье в русском народе», зажимаемом большевицкими глыбами. И он даже приводил особенно дорогое ему свидетельство: «Лучший из русских старцев накануне моей высылки из России рассказал мне, как к нему ходили каяться коммунисты и красноармейцы…».

И вот, читая сегодня эти строки, невозможно отделаться от впечатления, что именно эта русская надежда Бердяева потерпела известное крушение. Ибо как определить, в чём каялись те «коммунисты и красноармейцы», которые приходили к святому старцу? Видели ли они своей грех в коммунистическом строительстве, сочувствовать которому, по словам Бердяева, можно ещё меньше, чем всем коммунистическим разрушениям? Каялись ли они в том, что созидали ложь и зло, которые звал изобличать в революции русский философ? Каялись ли, что активно строили «новую сатанократию»? И стало ли число этих кающихся грешников в самом деле критическим, перевесило ли оно тех, кто предпочли коммунистическое безпокаянство? Не забудем, что и сам Бердяев находил русскую революцию в высшей степени антиметаноистической, то есть больше всего затмевающей в русском народе именно чувство греха и покаяния. И сегодня мы видим, что ничто из того, что Бердяев считал антидуховными «скрепами» революции, не наталкивается в русском сознании на радикальный отказ, который звучал ещё недавно, в момент расставания с коммунизмом. Само это расставание не состоялось – и прежде всего духовно. Потому что ни одна из акций советской власти, которые как будто бы окончательно были изобличены тридцать лет назад как лживые, насильнические и антинародные, не встречает теперь ни исторического осуждения, ни нравственного отторжения у русского человека. Ни «красный террор», ни сталинские репрессии, ни почти столетний диктат идеологизированного единомыслия так и не выключены из диапазона русской исторической приемлемости. И от предначертанного Бердяевым нового средневековья с его религиозной автономией, христианской политикой и новой рыцарственностью мы далеки в наш день гораздо больше, чем от средневековья старого, ложные святыни и антигуманистические практики которого никогда не были нравственным мерилом для религиозных мыслителей русского Ренессанса.