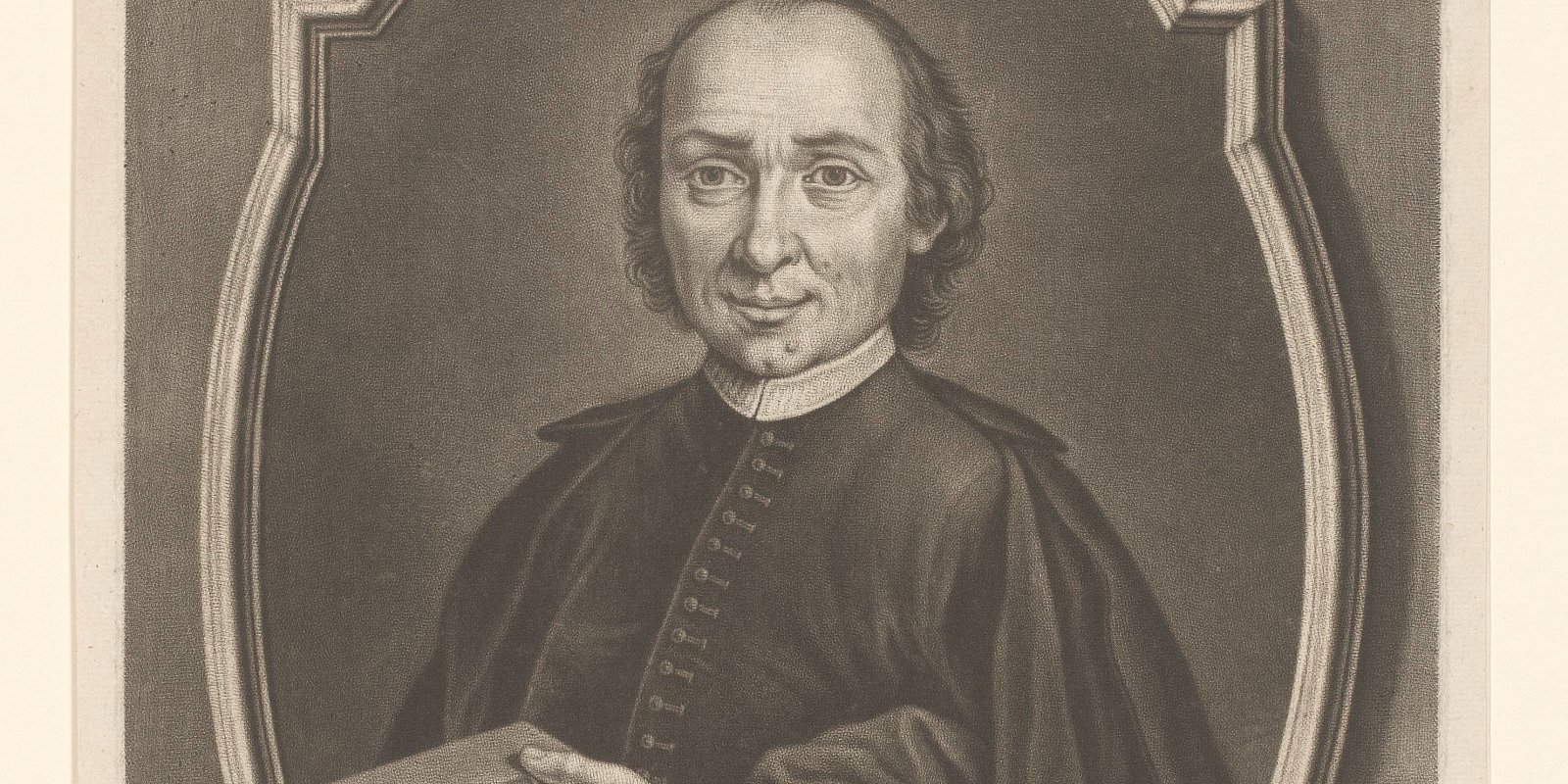

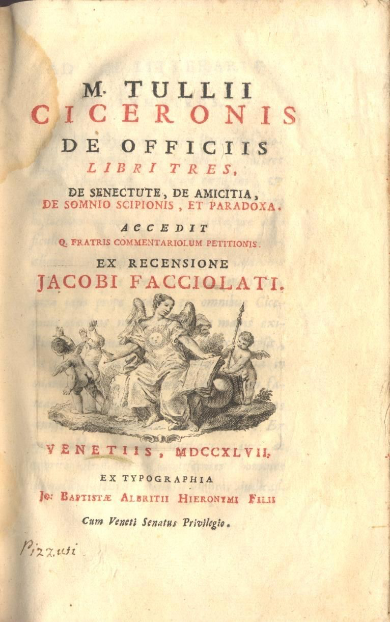

До наступления долгих летних каникул был написан текст «Об истории преподавания истории», из которого интересующийся читатель мог узнать, чему учили Людовика XIV, рассказывая ему о России, – точнее, об Империи Московии. Этой осенью продолжим нашу летопись о подходах к преподаванию исторических знаний, на сей раз обратившись к Италии. Якопо Фаччолати (1682–1769), чью речь о школьном преподавании истории мы приводим ниже, относится к числу величайших лексикографов всех времён и народов и величайших педагогов по крайней мере своего времени и своей страны. Он стяжал общеевропейскую славу, но предпочёл не покидать Падую, с университетом и семинарией которой он связал свою жизнь, отклонив предложение португальского короля возглавить в Лиссабоне институт для воспитания дворянства. Мы предлагаем читателям его речь «Об истории» из книги «X речей о наилучшем обучении» (De optimis studiis Orationes X. Jacobi Facciolati S. Theol. Doctoris, & in Seminario Patavino Stud. Praefecti… Patavii: Typis Seminarii, 1723).

Якопо Фаччолати. Речь VIII. Об истории

Я весьма опасаюсь, что покажется, будто сегодня я слишком многого требую от нашего юношества и не слишком трезво оцениваю человеческие силы, когда к серьёзнейшим наукам, о которых рассуждал в предшествующие годы, сейчас наконец прибавлю и занятия историей – оно и по своей природе необъятно, как будто бы я желал похоронить под бременем излишеств тех, кто и так угнетён грузом необходимого и едва с ним справляется, и, так сказать, лишал бы их возможности дышать. Но и они хорошо знают, что я не имею привычки требовать многого или с суровостью, и я вижу каждый день, где они грешат по лени, обвиняется либо природа, либо учитель. Как бы ни обстояло дело, одно следует допускать менее всего, а именно: мы не должны считать, будто наши предки, чьи превосходные мысли мы распознаём в самых мелких делах, были менее прозорливы в столь серьёзной словесной науке, и не следует нам упускать из-за пустых страхов и подозрений либо по легкомыслию тех исторических занятий, которые они ввели и нам оставили в числе наиболее важного. <...>

И если какая наука или дисциплина нуждается в искуснейшем руководителе, чтобы не впасть в ошибку в связи со свойственным возрасту неблагоразумием, то занятия историей настолько щекотливы, что некоторые небезызвестные академии, отчаявшись в обладании таким искусством, которое, как они понимали, им нужно, предпочли вовсе остаться без столь значимого блага, нежели подвергать опасности легкомысленное юношество. В этом – чтобы не сказать ничего серьёзнее – они поступили подобно двум Ликургам, впрочем, мудрым людям, но чрезмерно строгим в этом отношении: один, чтобы подавить страсть к богатствам, вообще запретил лакедемонянам пользоваться золотом и серебром, а другой, чтобы справиться с пьянством, велел вырубить виноградники во всём своём фракийском царстве. Мы же, следуя лучшим примерам и поддерживая обычаи этого места, где нас вскормили и воспитали, рассуждаем так: какое бы то ни было изучение истории относится ко всем, критическое – к немногим. <...>

Фото: parrocchiatorreglia.it

Фото: parrocchiatorreglia.itХотя философы и говорят, что страсть к учению дана нам самой природой, однако они утверждают это в общем виде, совершенно не исключая ничего, что может выпасть на долю человеческого познания; когда они спускаются туда, где надлежит изложить и утвердить предмет подробнее, то с лёгкостью обнаруживается, что единственный род познания, в стремлении к которому соглашаются все люди, – либо исторический, либо каким-либо образом сводимый к истории. В том возрасте, когда природа имеет наибольшую силу и не затрагивается страстями, побуждающими нас предпринимать неблагодарный труд, вряд ли и найдёшь что-то столь же ненавистное, как школа и учитель; но в этом самом нежном возрасте мы развлекаемся сказочками и руководствуемся пристрастием к ним; пусть они по большей части и ложны, и скорее поэтичны, чем историчны, однако они уже выявляют, насколько сильное воздействие на нашу природу оказывает знакомство с прошлым, из-за чего кормилицы полагают необходимым их сочинять. Когда же повзрослеем, можно уже прибегать к разуму, и этот приговор природы ясен хотя бы из того, что во всех других дисциплинах мы напрягаем все свои силы, чтобы нам не досталось ничего, кроме прочного и надёжного, насколько позволяют условия; в изучении же прошлого мы с удовольствием выслушиваем и правдоподобное; мы сознательно и по собственной воле прибегаем к поэтам, которые обманом утолили бы эту врождённую жажду рода человеческогои впихнули в нас свои выдумки, сколь бы громадными они ни были. Это любопытство не одного или двух людей, но едва ли не всех, не скажу даже, кто знает грамоту, но кто хотя бы слышал о грамоте, поскольку, стало быть, оно естественно и не оставляет нас ни в каком месте ни в какое время нашей жизни, и в то время как все остальные виды любопытства, возникнув позже, распадаются, когда мы приходим в возраст, этот один, родившись вместе с нами, длится до самой глубокой старости. Итак, когда я говорю, что какое-нибудь знакомство с историей относится ко всем, моим вождём является природа, – если бы с ней считались всегда, не так много людей раскаивалось бы в своих решениях.

Думаю, нет ни одного столь дикого племени, столь безумного, столь несведущего ни в какой человечности, которое не доверяло бы письму деяния своего государства и не желало бы их читать; варвары могут обойтись без красноречия, обойтись без философии, обойтись безо всех наук, но не могут обойтись без истории. Потому спартанцы, невежды во всём, кроме военного дела, пожелали, однако же, чтобы ежегодно в публичном месте зачитывалась книга Дикеарха о деяниях их предков и о государственном устройстве; римляне старательно писали летописи своих деяний ещё до того, как совлекли с себя дикость; и писать летописи было велено не первому встречному из народа, но самим понтификам, чтобы одни и те же люди имели попечение о священнодействиях и об истории и чтобы одно должностное лицо, стоящее на самой высоте, занималось этими первостепенно необходимыми вещами. А как же евреи, народ сколь древний, столь же и вдохновлённый по самой природе божеством почти во всех делах, чтобы дать последующим племенам начала и законы жизни, – а как же, говорю, евреи? Или они взяли для своей словесности иной источник, нежели историю? Нет кодекса, древнее Моисеевых записок, чтобы из этого как бы природного голоса мы могли научиться, куда влечёт людей их собственный характер. Поэтому если не придавать важности природе, можно ли не придавать великого значения промыслу Бога всеблагого величайшего, который побудил священного историка, чтобы тот этим путём наставлял в таинствах религии и в нравственных установлениях? Но не желаю здесь спрашивать ни о чём более: книга самая божественная из всех, в которой одной мы нуждаемся для спасения, которую мы должны беспрерывно листать, читать, запоминать, – эта, говорю, столь необходимая книга написана как историческая; итак, можем ли мы каким-либо образом стать мудрыми без истории?

Дикеарх. Фото: общественное достояние

Дикеарх. Фото: общественное достояниеНо мы уже затянули; приступим непосредственно. <...> Мне нетрудно будет показать, что это оружие [критическое рассуждение. – ред.] можно доверять лишь очень немногим людям зрелых лет и великой мудрости; если применять его неправильно, то от знатнейших историй, подкреплённых доверенностью многих поколений, останутся пустыня и разорение. Поскольку, если критическое изучение такого свойства заключается в том, чтобы ничему не верить вообще, кроме того, что дошло до нас в виде неоспоримых памятников, то сколь немногие смогут взять на себя столь тяжкую заботу, чтобы подступиться к окутанной густыми потёмками древности, испытать её, явить в исправном виде, принять, осудить? Сколько ему нужно держать в памяти разного рода вещей, языков, занятий; сколько нужно прочесть, увидеть, услышать, воспринять изо всех учений, как старых, так и недавних, тому, кто столько себе дозволит в словесной области, кто станет упражняться в столь опасном суждении, по желанию прочих или хотя бы так, чтобы они не слишком тяжело это переносили? Каково уже одно это – отставить общие мнения, не поддаваться никакой ненависти или любви, сдерживать чрезмерные порывы души, склонной то к старому, то к новому, сделать своей ведущей и как бы богиней одну истину; иногда выносить суждения, неблагоприятные своим, иногда – отечеству, а иногда – и себе самому, если представится необходимость, и свободно высказывать эти суждения? Не найдётся никого, кто так не заявил бы предисловием к писанию, общим для всех критиков, но уже едва ли не смешным, где они, придерживаясь одной только истины, торжественно отрекаются разом от всех пороков человеческой природы, проклинают многих, злоупотребляющих способностями, дают высокопарные обещания относительно своей достоверности и беспристрастности. Но Карнеад, человек, наделённый такой мудростью, не признавать которой не смог бы никто, кроме тех, кто не признает всю древность, настолько не доверял себе в этом деле, что, когда решил писать против Зенона, был вынужден принимать цикуту, чтобы укротить жёлчные припадки. Сейчас в большинстве смеются над такой щепетильностью, и для очищения их организма не хватило бы всей Антикиры; едва вступив в эту столь сложную провинцию, не перестают острить своё перо, обрекают на казнь великие писательские имена. Вообще обычно это юношеский порок, и прежде всего он свойствен тем, кто хочет возвыситься, порицая других, и вскорости достичь славы, не употребляя большого труда. Геродот, говорят, Ксенофонт и прочие греки похожи на поэтов; Фукидид, правда, меньше склонен ко лжи, но он помрачил истину темнотой своей речи; из латинских писателей Ливий подвержен суевериям, да и к тому ж не сумел отучиться от расстановки слов в том порядке, какой был принят у него на родине; Саллюстий пристрастен к старине; Цезарь хвастлив, Курций лжив, Флор – декламатор; из церковных историков Сульпиций приторговывает чудесами; Феодорет пристрастен к румянам и метафорам; Руфин ничтожен; Евсевий, Сократ, Содзомен благоприятствуют еретикам; и все обозначают времена пренебрежительно и невнимательно. Любой ли может рассуждать таким образом? Не отрицаю, что иные могут, но, стало быть, те, кто отдал большую часть жизни благородным занятиям; кто овладел не одной словесностью, и в том числе труднодоступными, кроме латинской; кто добился в конце концов такого высокого мнения о своих дарованиях, что никто уже не подумает о них, будто они подвержены зависти. Многие, правда, приписывают себе такое, но предъявить могут немногие. И из этого столь громадного человеческого числа, с коими вместе мы потеем в одном песке, или, уж честно признаемся, с коими вместе мы молчаливо льстим сами себе, у одних едва хватает здоровья, у других недостает воли, у третьих – дарования, у четвёртых – помощи от книг, у пятых – исследовательского усердия, у шестых – терпения, у каждого – своего, и там, где чего-то одного не хватает, есть много открытых путей к более простым видам словесности, к историческим занятиям – едва ли один. Пустись с юношеского возраста в это столь обширное море с таким количеством подводных камней: и первый труд здесь – Священная Библия, и в этом кодексе, без спора достовернейшем, как часто будешь бороться сам с собой, если захочешь всё подвести под законы критики! <...>

Тит Ливий. Фото: общественное достояние

Тит Ливий. Фото: общественное достояниеПотому, если так трудно найти историка, который смог не обмануться и не пожелал обманывать, с каким настроением ты обратишься к тем, кто всего-навсего люди и подвержены человеческим ошибкам? Какая будет нужна острота ума, какие усилия, какое благоразумие, какие способности, чтобы, когда примешься за их чтение, тотчас распознавать, кто из них чего стоит; более ли он склонен по своей природе к похвалам или к порицанию; насколько он честолюбив, насколько доверчив, насколько суеверен; рассказывает ли он сомнительное или противоположное; откуда берёт, как приобретает сведения, от кого воспринимает, чьей партии следует, кому враждебен? Но и при таком умственном напряжении и такой тщательности успех не будет обеспечен. Писатели имеют обыкновение, где хотят, внушить свою точку зрения, изменять стиль и природу; а иногда и самые правдивые говорят ложь, точно так же как самые лживые – истину. Оттого выходит, что, поскольку факты и авторитеты борются между собой, только в высшей степени мудрый человек может собрать эти пункты, чтобы, когда они будут всесторонне взвешены, путём догадки было вынесено суждение.

Но критические правила составлены самыми проницательными людьми, и с их помощью даже и юноше не будет трудно преодолеть такие воды, и даже то, что их пострашнее. <...> Но, прошу, дозвольте уж мне сказать о том правиле, которое критики считают главным изо всех, самым надёжным, непоколебимым, тем, которое нужно держать перед очами денно и нощно. Давай, зачитывай. «Если что в древних памятниках будет тёмным и запутанным, пусть критики будут истолкователями». Вот, без задержек. «Если повествование противостоит повествованию, то первым законом пусть будет: кто жил в какое время и в каком месте, доверяй ему, когда он пишет историю этого места и этого времени; затем обращайся к тому, кто жил поблизости, остерегайся остальных». Руководствуясь этим правилом, будто нитью, в своих блужданиях по бездорожью, некоторые критики осудили древнейшие свидетельства и поставили на их место какие-то повести, покрытые пылью от презрения множества веков, готовые отрицать всё самое почитаемое, если из подземного мира вдруг выскочит какой писатель, современник тех событий, о которых спорят. Стало быть, в древние времена не было душевных потрясений, страстей, любви, ненависти, обид, благодеяний, поддаваясь влиянию которых, писатели отклоняются от достоверного описания событий, обманывая позднее потомство или по злому умыслу, или по нестойкости? Сейчас надлежит быть неким божеством, чтобы верно описать деяния властных людей при их жизни, – что благие, что злые. Нужно считаться с друзьями, намного больше – с сыновьями, подчас даже и с внуками; так что простая и голая правда может пробиться на свет лишь очень поздно. Много, конечно, можно сказать по этому делу, и не только что мы сами слышали, но и видели, если бы само по себе это не было опасно; чтобы вы могли догадаться, насколько правдиво то, что историки говорят о других, насколько ненадежно говорить правду о самих историках! Поэтому вернёмся к тем, «чей прах накрыт Фламиниевой дорогой, или Латинской» (Juven. sat. I, [171]).

Карта Фламиниевой дороги. Фото: общественное достояние

Карта Фламиниевой дороги. Фото: общественное достояниеЯ никогда не одобрял мнение людей, приписывающих веку новые и неслыханные пороки. Мы страдаем от старых нравов, и та самая гнусная зараза ползёт ко всем людям, какой осквернился первый человек и прародитель, на пагубу всему роду людскому. Не думаю, что Тацита следует причислять к новейшим писателям; не думаю, что следует и к тем, кто видит чужие грехи с недостаточной остротой. И этот человек, обладавший таким дарованием и таким умением, не нашёл ничего сильнее для подтверждения своей правдивости в повествовании и внушения недоверия к чужой, чем то, что прочие писатели сообщали о деяниях тех, при ком они жили. «Правду, – говорит он, – стали всячески искажать – сперва по неведению государственных дел, которые люди начали считать себе посторонними, потом – из желания польстить властителям или, напротив, из ненависти к ним. До мнения потомства не стало дела ни хулителям, ни льстецам. Но если лесть, которой историк пользуется, чтобы преуспеть, противна каждому, то к наветам и клевете все охотно прислушиваются; это и понятно: лесть несёт на себе отвратительный отпечаток рабства, тогда как коварство выступает под личиной любви к правде. Если говорить обо мне, то от Гальбы, Отона и Вителлия я не видел ни хорошего, ни плохого» (Hist. l. I1. c. 1. [Пер. Г. С. Кнабе]). Сами посмотрите, какое отношение к истине имеет этот канон, который критики ставят для нас на первое место, – разве только применить его с высшей мудростью, которая является достоянием немногих. А с каким каноном, с каким проводником ты пойдёшь по временам, совершенно не озаряемым светом словесности?

Кто, если твой ум не будет подкреплён знанием многих вещей, – кто, говорю, будет руководствовать твоим путём в тех потёмках, где понтифики противостоят понтификам, жречество покупается за деньги, царит великое невежество в божественных вещах, из невежества вырастает заблуждение, наказания за вооружённое преступление нет, разница между священным и светским ничтожна, а над церковью сгустилась какая-то ночь, где и самые прозорливые не могут находиться безопасно? Юношеский пыл, легкомыслие, свойственные роду человеческому заботы, обращающие к худшему, увлекут и совратят: ничто уже не покажется тебе здравым, ничто – надёжным; что недоступно твоему восприятию, то ты сочтёшь недоступным восприятию вообще. Добавится и то, что послужило на пагубу многим, – пресыщенность древним, жажда перемен, отчего обычно выходит так, что по вкусу не истинное, а новое; это совершенно так же, как бывает иногда с пищей: самая изысканная, если её вкушать слишком часто, надоедает, а та, что похуже, доставляет удовольствие новизной. <...>

Осталось ещё одно: умоляю и заклинаю благородное и пытливое юношество, которое вверило нам обучение наукам, чтобы оно продвигалось вперёд в предпринятом знакомстве с прошедшими временами. Нет никаких оснований, чтобы мы с таким любопытством рассматривали древние статуи, арки, термы, театры, могилы, но не пожелали уделить внимание описанию в истории бессмертных душ тех превосходных людей, кто создал всё это, для кого всё это было создано. В том, чтобы воскрешать память наших предков, чтобы смотреть на первые шаги религии, её рост и распространение, следить за переселениями племён и народов, за их войнами, договорами, государственным устройством и судьбами, используя это всё для того, чтобы стать благоразумными, есть нечто великое и полное достоинства. Те, кто не будет знаком со всем этим, всегда будут относиться к числу детей малых; те, кто и не пожелает знать, к числу сумасшедших. Но в силу своего разумения я даю ещё один совет: не хватать больше, чем есть возможность, то есть не рассуждать больше и скорее, чем следовало бы. Никого никогда не обвиняли в том, что он задержался допоздна со своим осуждением, но очень многих – что обратились к нему слишком скоро; а труд суждения и без того слишком тяжек, чтобы ещё нужно было торопиться с ним. К тому же тот, кто рассказывает или хвалит, может безнаказанно допустить ошибку где угодно; тот же, кто берёт на себя труд цензора, даже и в мелочах не может погрешить без великого позора. И мы вовсе не страдаем от недостатка критиков, чтобы принимать кого угодно и откуда угодно; можно даже и утверждать, что, как у каждого века есть свой характер, своя как бы звезда, так наш век по своему свойству и с большой плодовитостью производит критиков. Но это прекрасное и преизящное преимущество стоит как бы на острие иголки, откуда при малейшем уклонении скатывается в бездну порока и вреда; отсюда выходит, что, по моему мнению, юношам нужно смотреть на него как бы с большого расстояния и приступать не раньше, чем они укрепят свои умственные силы долгими упражнениями. <...>