1. Философ-гегельянец и нефилософ-публицист

Об Ильине стало почти общепринятым говорить, что как философ-гегельянец он мыслитель, заслуживающий внимания, а как крайне правый публицист он совершенно за гранью идейного интереса и общественного приличия. Кроме того, постоянно воспроизводится сюжет о том, что, дескать, даже сам В.И. Ленин при всей своей негативной реакции на пассажиров «философского парохода» всё же питал известную симпатию к книге Ильина о Гегеле и ввиду этого, получив сообщение об аресте философа, якобы тотчас приказал освободить его из чекистского застенка.

Диссертация Ильина о Гегеле, защищённая в 1918 году одновременно и как магистерская, и как докторская, имела сложный заголовок: «Философия Гегеля как учение о конкретности Бога и человека». Для историописания гегелевских идей эта работа, по оценкам современников, имела огромную ценность. Так, видный русский философ и филолог-славист Дмитрий Иванович Чижевский (1894–1977) называл исследование Ильина «значительнейшей из русских работ о Гегеле», утверждал, что всё «дальнейшее развитие русского изучения Гегеля должно будет исходить из работы, проделанной Ильиным», и даже высказывал уверенность в том, что написанное Ильиным – это «лучшие страницы русской, если не сказать мировой, литературы о Гегеле». Не менее знаменитый наш философ-идеалист Сергей Николаевич Булгаков (1871–1944), достаточно далёкий от согласия с Ильиным в трактовке Гегеля, отмечал «вообще выдающиеся достоинства книги Ильина, в которой Гегель подвергнут совершенно изумительному по трудолюбию, а вместе и по мастерству изложению».

В этих характеристиках важнее всего то, что труд Ильина о Гегеле его ценители и критики воспринимают в первую очередь как мощное историко-философское достижение. Но мировоззренчески существенно то, что, проникновенно пиша о Гегеле, Ильин совсем не считал себя гегельянцем.

Когда в 1946 году в Швейцарии вышел перевод прежней диссертации Ильина с русского языка на немецкий, автор дал ему следующее название: «Философия Гегеля как созерцательное учение о Боге». В предисловии к этому изданию Ильин писал, что центром гегелевской философии является «идея христианской любви, заимствованная из Евангелия и вплетённая в логическое мышление. Так “Любовь” стала для Гегеля высшей формой понятийной жизни, конкретный разум – сутью Господней, а философия Гегеля – “новым Евангелием”».

Иными словами, для Ильина уже в ранней версии его исследования присутствовала стержневая мысль о том, что гегелевская философия – попытка новой христианизации философского знания как такового. И если материалист Ленин и в самом деле внимательно читал эти смыслообразующие положения Ильина, то было бы очень странно верить тому, что вождь мирового пролетариата вступился за книгу, содержание которой не только не отметает гегелевского идеализма, но возводит его на новую – теологическую – высоту.

Не случайно доктор физико-математических наук Юрий Трофимович Лисица, благодаря которому издано в прекрасном научном оформлении 33-томное собрание сочинений

И.А. Ильина, в самом начале этого собрания пишет, что легенда об освобождении Лениным Ильина, так сказать, за Гегеля – не более чем легенда о доброте «дедушки» Ленина, а к реальной философской биографии Ильина она имеет мало отношения.

Вместе с тем о Гегеле, как известно, Ленин отзывался очень несентиментально, называя его «сволочь идеалистическая» именно за те аспекты мысли, которые Ильин понимает у него как наиболее ценные, – прежде всего за доминирующее над всем учение о Боге как Абсолюте. Для Ленина вышеприведённый ярлык вовсе не проходная маргиналия на полях гегелевской «Истории философии». Это общий посыл того материализма, который, по не менее откровенным словам Ленина, «отсылает бога и защищающего его философскую сволочь в помойную яму». Сия бранная ремарка – чёткий проявитель того, по какому разряду Ленин как читатель философской литературы, без сомнения и стеснения, записывает любого, кто в теоретическом плане становится на сторону религии и её главных понятий.

Возвращаясь теперь к Ильину-публицисту, скажем, что его действительно запоминающиеся броские фразы (Ильин отлично умел формулировать социально-политические девизы) привременные идеологи охотно рвут на лозунги, девальвируя цельный и высокий смысл тех текстов, откуда они произвольно нарезают себе полюбившиеся или, наоборот, неглянувшиеся цитаты. За подобную вивисекцию русский философ вряд ли несёт теоретическую ответственность. Одно можно сказать определённо: Ильин и в своей чистой философии, и в публицистике одинаково верен своему собственному мыслительскому заданию – воле к предметности и теоретической совести.

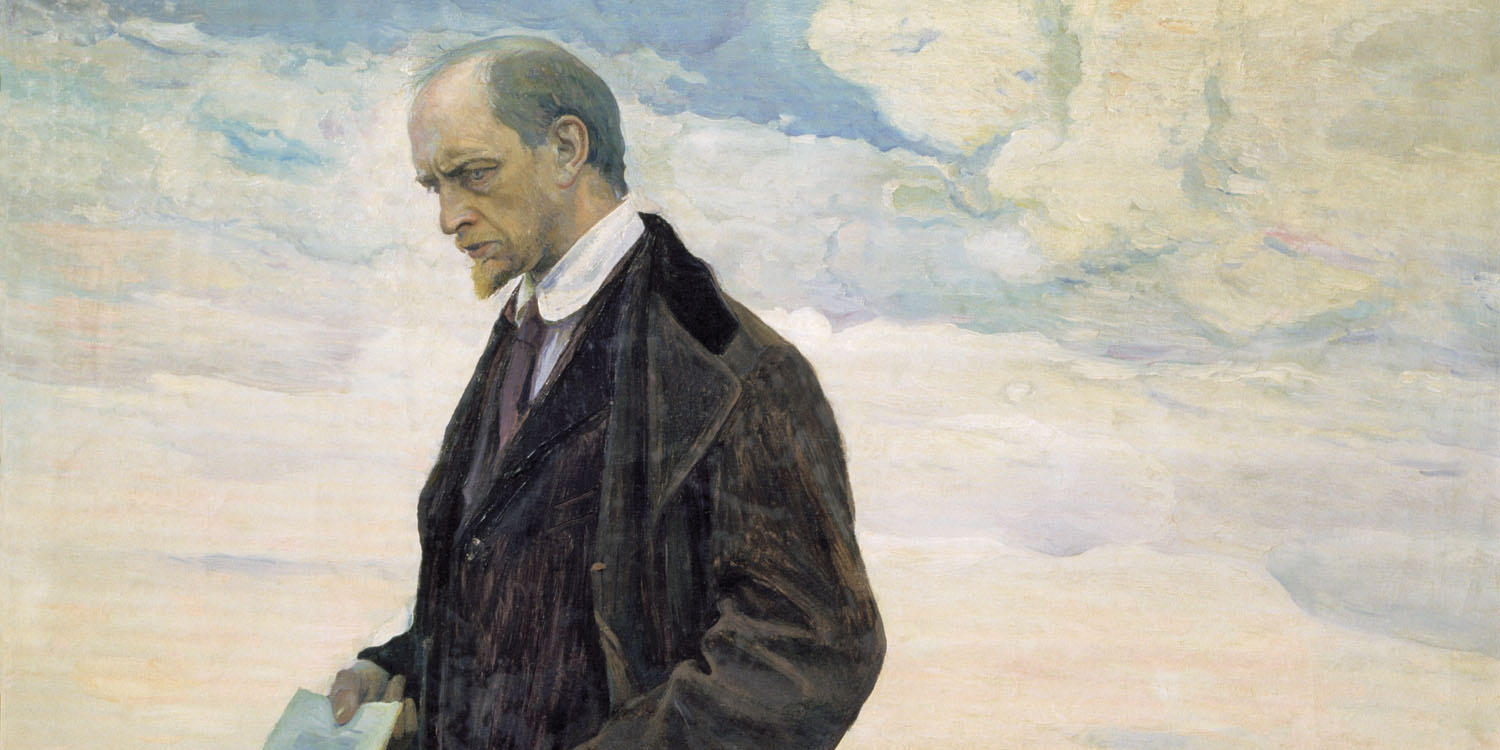

Иван Ильин. Фото: общественное достояние

Иван Ильин. Фото: общественное достояние2. Апологет насилия и антигуманист

В 1925 году в Берлине вышла одна из самых пререкаемых книг Ивана Ильина – «О сопротивлении злу силою». Она вызвала в высшей степени обострённую реакцию русской эмигрантской общественности, включая и видных философов. Текстом, наиболее протестующим против идей Ильина и самой его личности, явилась, вероятно, статья Николая Александровича Бердяева (1874–1948), название которой – «Кошмар злого добра» – как бы отрицательно обобщало идейное наполнение, тональность и мыслительский вектор увидевшей свет книги Ильина. По недружелюбному афоризму Бердяева, «Ильин перестал быть философом, написавшим... прекрасную книгу о Гегеле», и «отдал дар свой для духовных и моральных наставлений организациям контрразведки». Надо сказать, что Ильин впоследствии также отплатил Бердяеву крайне неблагожелательной публичной характеристикой. В 1947 году в одной из американских газет Ильин поместил статью с говорящим названием «“Подвиг лжи” г. Бердяева», в которой объявил Бердяева философствующим публицистом, чьи сочинения сделались наиболее ходовым товаром в разлагающей пропаганде мировой закулисы.

В этом конфликте двух виднейших русских мыслителей примечательно не само по себе предельно жёсткое размежевание, которое в философских прениях нетрудно наблюсти в любой век, начиная с Платона и Аристотеля. Речь идёт о серьёзной трудности очерченной в книге Ильина этической проблемы. Критикуя текст оппонента, Бердяев высказал один из наиболее запоминающихся афоризмов: «”Чека” во имя Божье более отвратительно, чем “чека” во имя дьявола». Ниспровергая книгу Ильина, Бердяев сигнализирует о серьёзной нравственной опасности – об этической слепоте тех, кто произвольно объявляет себя «крестоносцами» и борцами за добро против зла, об их моральной нечуткости к собственному злу, которое они легко извиняют себе, с поспешной лёгкостью возглашая свою вольно или невольно насильническую практику служением высшему добру. В политических перипетиях на злобу дня подобное совершается легче всего. Дело, однако, в том, что отрицательную возможность такого этического регресса предусматривает и сама книга Ильина – и никак не приветствует её. Попросту говоря, Ильин не является автором, проповедующим «чека» во имя Божье, – хотя, как ни печально это признавать, подобных авторов хватает в любые времена. Именно поэтому предупреждение Николая Бердяева об опасности «удушения добром» в общем смысле сохраняет своё значение; в то же самое время Иван Ильин как автор книги «О сопротивлении злу силою» никак не может рассматриваться в качестве адресата подобных предупреждений и опасений. Не случайно спустя несколько лет после публикации своего этического трактата Ильин, обобщая многочисленные реакции на него эмигрантов-современников от Праги даже до Иерусалима, констатировал, что его вполне безосновательно объявили софистом насилия и Торквемадой.

Николай Бердяев. Фото: общественное достояние

Николай Бердяев. Фото: общественное достояниеМежду тем писать о сопротивлении злу силою приходится прежде всего потому, что зло в мире сем действует отнюдь не изолированно и безвекторно, а направленно и экспансивно. Встаёт вопрос о способах морального обоснования противонаступления на зло. Это как минимум вызывает к реальности сложнейшую этическую проблему допущения меньшего зла на фоне большего зла – и ради избежания или недопущения большего зла. Но ведь эту проблему в сопряжении разных нюансов ставил и сам Бердяев, например, в цикле своих дореволюционных статей «Судьба России». В годы Первой мировой войны он проповедовал так называемую «пластичную этику», в рамках которой Россия, как он считал тогда, была промыслительно призвана сопротивляться силой кайзеровской Германии как всеевропейскому насильнику.

В любом случае тема меньшего зла в книге Ильина облекается в серию таких формулировок, которые однозначно не позволяют объявить борьбу со злодеями, ведомую «сопротивляющимся меченосцем», ни совершенным, ни святым, ни праведным рядом поступков. Прибегнуть к ней – значит оказаться в ситуации духовного компромисса, когда человек, ещё не преодолевший зла внутри себя, вынуждается к борьбе с внешним злом, а это безусловно помещает его в пространство духовно-этической драмы. Ибо сопротивление злу силою чревато «возможным очерствением и ожесточением, связанным с воприятием зла… и со всеми видами понуждения и пресечения».

Разумеется, совсем нет резонов предаваться эклектике и заявлять, что и Ильин, и Бердяев согласны друг с другом при внешнем разногласии. Несомненно, что исходные философские установки обоих мыслителей рознятся. Но их спор – знак того, насколько сложна в реальности проблема христианского гуманизма, его практической реализации. Очевидно, что есть серьёзная опасность при настойчивой борьбе за гуманность не избежать аффектированности, переходящей в жёсткость и даже жестокость, и тогда гуманизм «органично» преобразуется в антигуманизм. И об этой опасности свидетельствует в своей статье Николай Бердяев. Но так же очевидно, что не менее тяжела опасность непротивления воинствующему злу, которое отдаёт невинных в руки распоясавшихся злодеев, и тогда гуманизм тоже повергается в прах торжествующим антигуманизмом. И об этой опасности с подлинным пафосом говорит в своей книге Иван Ильин.

Обобщая суть написанного в «необходимой обороне», Иван Александрович свидетельствует: «Вся книга моя и особенно её основные, последние главы доказывают, что человекоубиение ни при каких условиях не будет праведным делом; что государственная необходимость его есть трагедия и ведёт к духовному компромиссу, который возлагает на правителя и на воина обязанность покаянного самоочищения».

Книга Ивана Ильина «О сопротивлении злу силою». Фото: издательство Даръ

Книга Ивана Ильина «О сопротивлении злу силою». Фото: издательство Даръ3. Антилиберал и антидемократ

Весьма часто Ильина рисуют убеждённым противником свободы, но, читая его тексты, нетрудно убедиться, что это инсинуированно-произвольный домысел.

Как-то в эмиграции один из праворадикальных авторов издал статью с названием «Об искоренении либералов», в которой сделал кричащую заявку о том, что пришло время составлять проскрипционные списки либералов – всех тех, кто предан масонской идее свободы. Ильин откровенно резко назвал подобное заявление «черносотенной болтологией» и заметил в ответ, что в идее свободы нет ничего специфически масонского.

В том, что без свободы нет жизни, состоит основная убеждённость Ильина – и в первую очередь как православного христианина. Его кредо свободы облекается в следующую формулировку: «Без свободы человеческая жизнь не имеет ни смысла, ни достоинства, и это самое главное. Смысл жизни в том, чтобы любить, творить и молиться. И вот без свободы нельзя ни молиться, ни творить, ни любить». Всякий держащийся такого понимания свободы может быть назван в собственном смысле либералом.

Но убеждённое исповедание свободы, увы, не даёт ещё автоматически верных решений, когда оно проецируется в плоскость социально-политической жизни. Именно с этим связана известная осторожность либерально-консервативной установки Ильина. В частности, сама по себя чья бы то ни была любовь к свободе не обещает беспроблемного воплощения демократического идеала, столь чаемого многими либералами для России. Лозунг свободы как таковой никак не может считаться политической панацеей.

Кроме того, напоминает Ильин, всякий сторонник демократии должен понимать, что демократия отнюдь не легчайшая, а напротив, сложнейшая форма общественного устройства. Это вид наиболее трудного политического состязания. В сборнике статей «Наши задачи», выходившем в Европе в конце 1940-х – начале 1950-х годов, то есть в эпоху апофеоза сталинской тирании в СССР, Ильин сравнивал бытие русского народа при четвертьвековом господстве коммунистов с истощающим силы сидением в застенке. Русский народ, по выражению Ильина, разучился в своём невольничестве не только ходить, но и стоять. И призывать его после выхода из тоталитарной тюрьмы к напряжённому политическому спорту, каковым и является истинная демократия, совершенно опрометчиво. Вместе с тем народ, ещё не переживший, по диагнозу Ильина, «коммунистический тиф» и привыкший во всём действовать по велению тоталитарного приказчика, – конечно же, едва способен к построению демократии.

Для демократического успеха, по Ильину, в нашем Отечестве требуется наличие четырёх существенных факторов. Во-первых, народ должен научиться ценить свою свободу; если этого не произойдёт, он, получив полноту свободы, отнесётся к ней с пренебрежением и легко откажется от неё при первом же политическом потрясении и казусе, вручив её в руки привлекательного авантюриста и демагога. Во-вторых, народ должен обладать нормальным правосознанием, когда каждый его представитель не только знает и соблюдает свои права, но уважает и хранит права другого. В-третьих, для демократии требуется длительный навык экономической самостоятельности, когда в народе присутствует критически высокое число «почвенных самокормильцев». Если этого не случится, демократия превратится, по слову Ильина, в «схватку беспочвенных рвачей», и всё окончится «утоплением демократии в черни». (При чтении этих строк трудно не видеть в них печально-прозорливый прогноз исступлённого рвачества наших «лихих девяностых».) В-четвёртых, для демократии необходимо политическое искусство, когда каждый гражданин должен хотя бы представлять себе, как функционирует его государство в целом, а также ответственно участвовать в демократических выборах. Пожалуй, многих удивит, что именно Ильин, имеющий репутацию едва ли не ретроградного консерватора, стоит при анализе демократической парадигмы не за что иное, как за свободные выборы ведущих нацию лиц.

Но демократизм Ильина есть не только достояние его перспективной аналитики, но и общерусское убеждение, в основу которого – при всех оговорках – Ильиным положена политическая свобода, «повышающая чувство ответственности и чувство верного ранга». В речи «Творческая идея нашего будущего», которая в 1934 году была произнесена в Риге, а в 1937 году издана отдельной небольшой книгой в Нарве, Ильин отмечал, что «для русского народа нет выбора: если он не вступит на этот путь, то он вообще не сможет удержаться на исторической арене. Тогда он будет отвеян в пространство, как историческая мякина, или затоптан другими народами, как глина».

Книга Ивана Ильина «Творческая идея нашего будущего». Фото: общественное достояние

Книга Ивана Ильина «Творческая идея нашего будущего». Фото: общественное достояние4. Консерватор

Консервативная линия политического философствования Ильина вполне очевидна, когда он говорит о четырёх столпах любой национальной стабильности: вера в Бога, свободная инициативная личность, семья и частная собственность. Это почвеннически-собственническая формулировка консервативного мировоззрения. Но также можно сказать, что двумя опорами консерватизма, согласно Ильину, являются традиция и право – подлинные ангелы-хранители национального бытия, оберегающие его и от политического хаоса, и от тоталитарной деспотии. Трезвое понимание российской истории, присущее Ильину, заставляет его сделать вывод, что в России, особенно к моменту сотрясения в 1917 году, обнаружилась катастрофическая минимальность «консервативного духа, блюдущего традицию», и что в то же время русский народ так и не сумел (или ещё не успел) воспитать свой государственнический инстинкт в строгой школе «нормального правосознания». А только такая школа, по Ильину, прививает народу долг, честь и справедливость в качестве духовных связей, обеспечивающих ему национальную солидаризацию. Отсутствие этих скреп на фоне слабости консервативных сил и их «политического безлюдия» стало главной причиной разразившейся в России антидуховной, антипочвеннической и антипатриотической революции.