В другом месте Ильин подчёркивает, что европеизм после выхода России из-под татарского ига был ей необходим, ибо только он мог сформировать в России интеллигенцию и сообщить ей цивилизацию. Правда, процесс российской европеизации оказался чреват двумя отрицательными факторами: укреплением авторитарно-коллективистского строя и отрывом интеллигенции от народа. Однако по мере своего исторического развития, в котором Россия проходила тот же путь исторической эмансипации, что и народы Запада, освобождаясь и внешне (от захватчиков), и внутренне (от крепостного права), она не теряла шансы к успешному изживанию недостатков своего исторического деспотизма. Что же до интеллигенции и народа, то задачи их в отношении друг друга были, по Ильину, взаимно-необходимыми: интеллигенция должна была приобрести себе общий с народом почвенный национальный характер, народ же был обязан почерпнуть от интеллигенции культуру, образованность и открытость другим народам. Противный этому некомпромиссный путь навсегда поставил бы русских людей – здесь Ильин цитирует Ф.М. Достоевского – в положение «международных межеумков». Вполне очевидно, что за столь аффектированно-напрасный, однако печально-возможный русский выбор Иван Александрович никогда не стоял.

При этом главный недостаток русской исторической психологии Ильин находил там же, где видел его как раз патриарх славянофильства А.С. Хомяков, замечавший, что «упорный характер личности» – вообще, к сожалению, не слишком славянская и малопроявляемая русская черта. О том, что русскому человеку недостаёт «волевого уклада» и «духовных основ характера», Иван Ильин писал предупредительно часто и настойчиво.

Автопортрет Алексея Хомякова. Фото: Музей-заповедник «Абрамцево»

Автопортрет Алексея Хомякова. Фото: Музей-заповедник «Абрамцево»6. Монархист

По приверженности государственно-политической форме Иван Ильин был убеждённым монархистом, и его главное сочинение, обдумываемое философом в течение 46 лет, называлось «О монархии». Фрагменты этого исследования под названием «О монархии и республике» впервые издал в 1979 году русский зарубежный поборник отечественной мысли Николай Полторацкий.

С эпохи 1990-х годов, вернувших в общественное поле все идеи, прежде накрепко запрещавшиеся советской властью, идеология православного монархизма в её самых причудливых вариациях стала приобретать русскую популярность. Но, пожалуй, в большинстве своём эти монархические симпатии весьма далеко отстоят от монархической концепции Ильина и по стилистическому тонусу, и по идейной формулировке.

Особенность ильинского монархизма в том, что он вырастает у него из той точки зрения, которая полагает государство, с одной стороны, отеческим учреждением, а с другой стороны, братской корпорацией. Иными словами, Ильин есть прежде всего патриархалист и солидарист – и лишь в свете этого монархист. Для России же, в глазах Ильина, монархия есть наиболее подходящая для неё, подтверждённая веками форма исторической автократии. Но глубоко-выношенный монархизм совершенно не делает Ильина политическим догматиком – и не случайно он однажды ответственно заявил: «Если Россия обречена после падения Советов на республиканский строй, то мы будем реально и патриотически служить России и в этой форме».

Кроме того, монархические воззрения Ильина имеют весьма чётко очерченную историческую корреляцию. Если добрая часть нынешних монархистов свой идеал видит в «опричной» эпохе Ивана Грозного, то есть, по существу, в идеализации произвола, творимого царственным деспотом, который кого хочет – казнит, а кого хочет – милует, то им с Ильиным явно не по пути. Потому что для Ильина отнюдь не идеальным, но в социальном смысле наиболее правильно ориентированным периодом русской монархии является, по его прямому выражению, «Россия либерально-демократических реформ Александра II».

Император Александр II. Фото: Library and Archives Canada

Император Александр II. Фото: Library and Archives CanadaИдея служения, педалируемая оправдателями русского исторического деспотизма, также раскрывается Ильиным в чужеродном для них контексте. Православно-монархические ревнители, как правило, предпочитают произносить речи только о служении монарху со стороны его подданных. Иван Ильин, говоря о перспективах монархии в России после крушения монархического строя, как обязательный ставил вопрос о качестве служения монарха «всероссийскому национальному интересу».

Наконец, нигде у монархиста Ильина мы не найдём таких высказываний, которые бы рисовали государственный опыт и период правления последнего российского монарха в стиле сентиментально-житийного очерка. Напротив, говорится одинаково объективно и о выдающихся культурных достижениях, и об угрожающих политических недостатках монархического строя в канун его конца. Так, в качестве главной и финальной ошибки русской монархии Ильин расценивал её самовтягивание в Первую мировую войну, ставшую катализатором революционного потрясения: «В начале XX столетия России не нужна была ни революция, ни война. И та и другая прервали здоровое развитие страны; и та и другая подорвали её силы. И обеих можно и дóлжно было избежать».

Уместно поставить эти слова рядом с той характеристикой русской монархии, которую дал Иван Ильин почти сразу после Октябрьского переворота: «Россия разлагается потому, что самодержавный строй оставил народу в наследство изувеченную и немощную политическую волю… Он положил начало той дезорганизации, которая губит оборону России; он подготовил ту политическую деморализацию, которая ныне губит русскую свободу. Трагическое разложение и распыление России есть его дело; тупое безразличие масс к судьбе родины есть его порождение; торжество корыстных и погромных лозунгов есть его наследие; растление русского правосознания есть его вековое злодейство».

Очевидно после сказанного, что всем поклонникам монархии как «богомольно-казарменного строя» (выражение Константина Леонтьева) вполне чужда та забота о русском правосознании, которая всегда оставалась для Ивана Ильина как для монархиста социально-политическим регулятивом.

И в особенности было трудно Ильину, всегда остававшемуся философом права, признать государственно верным и юридически обоснованным акт отречения Николая II от российского престола. Здесь русский философ тоже не оказывается союзником таких апологетов монархии, которые её крах объясняют, по сложившейся моде, мифическим «заговором генералов» из царской ставки. По словам Ильина, причина этого краха – помимо отсутствия в народе монархического правосознания – в самой монархии. В отречении последнего царя (как и его брата), с точки зрения Ильина, можно рассмотреть и личное благородство, и «живой патриотизм», и несомненную трагедию. Но тем не менее психологически нельзя оправдать «поколебленность властного самочувствия», охватившую трон в самый грозный исторический час, юридически нельзя оправдать ни личное отречения Николая II, ни в особенности его отречение за наследника, наконец, религиозно нельзя оправдать отречение русского царя как Божьего помазанника от возложенной на него религиозной миссии. «Царствующая русская Династия покинула свой престол… не вступая в борьбу за него; а борьба за него была борьбой за спасение национальной России». Вердикт преданного монархиста Ильина содержит в себе строго государственническую критику русской монархии на её заключительном этапе: «Государь и Великий Князь отреклись не просто от “права” на престол, но от своей религиозно освящённой, монархической и династической обязанности блюсти престол, властно править, спасать свой народ в час величайшей опасности и возвращать его на путь верности…»

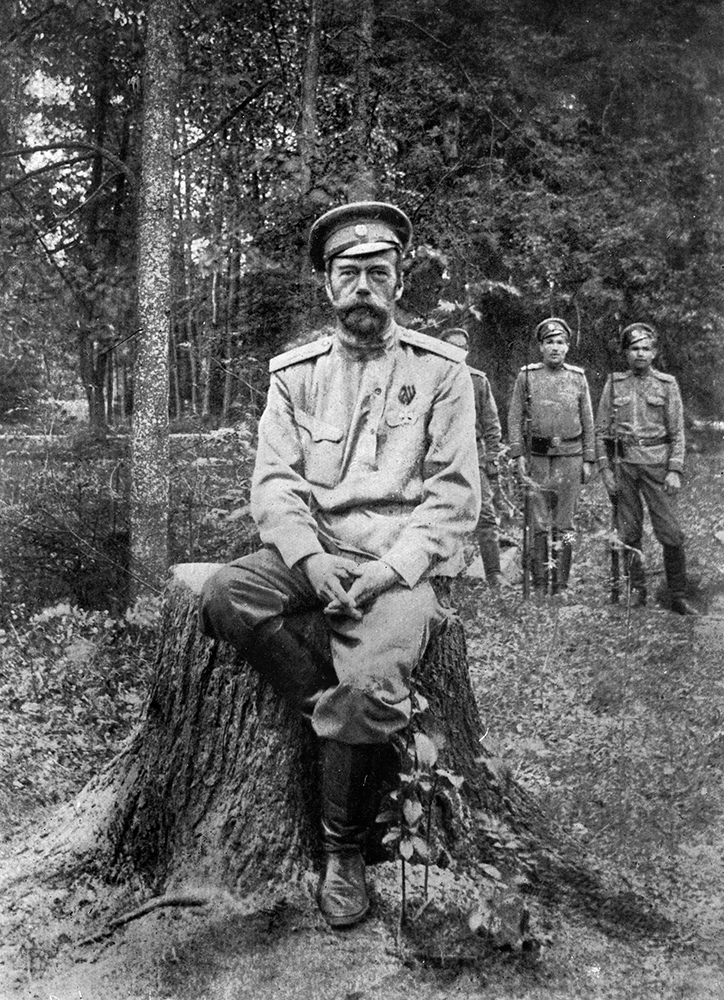

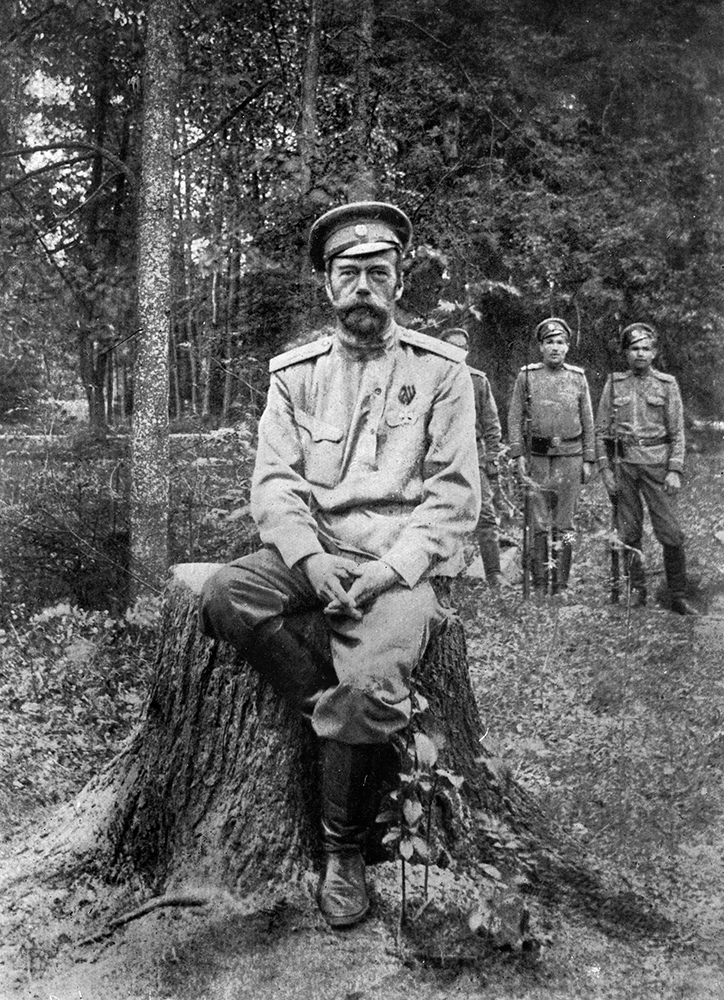

Император Николай II после своего отречения. Фото: Library of Congress

Император Николай II после своего отречения. Фото: Library of CongressУчитывая этот духовно-правовой разрыв, постигший монархию изнутри неё самой, Ильин в своей монархической концепции так или иначе предусматривает сильный аристократический элемент: вокруг монарха должно непременно составиться веское число истинных монархистов, которые бы зорко следили за тем, чтобы любимый государь не имел возможности совершить государственную ошибку, непоправимую для всего Отечества.

7. Идеолог Белого движения

Идея права, идея политической свободы, идея национальной чести – всё это легло в основу того выбора, который Иван Ильин сделал сразу же после большевицкого переворота, примкнув к Добровольческой армии. В качестве русского патриота Ильин с его формулировкой вышеозначенных идей должен рассматриваться как философ гражданской автономии.

Под автономией следует понимать такой тип патриотизма, который зиждется на лично-предметном опыте постижения Отечества, на доведении до очевидности того понимания, за чтó его следует любить. Можно понимать также под автономией и укреплённую почвенную самостоятельность конкретного гражданина.

Русская трагедия 1917 года объясняется, по Ильину, главным образом тем, что подавляющая масса русских людей так и осталась чужда этой автономии, пребывая по исторической привычке в границах гетерономии – внешнего закона, навязываемого автократической властью. Проще и нагляднее гетерономию можно определить, по словам Ильина, как «жажду успокоиться в чужой воле». Но самое длительное претерпевание чужой властной воли никак не гарантирует его претворения в свободную лояльность.

Картина И.А. Владимирова «Долой орла!». Фото: Государственный музей политической истории России

Картина И.А. Владимирова «Долой орла!». Фото: Государственный музей политической истории РоссииИ вот в ходе революционных перипетий, по весьма художественной зарисовке Ильина, «внезапно поставленный на свои собственные ноги, русский гражданин, по-детски покорявшийся и хитривший, начал по-детски верить потатчику, своевольничать, хватать, расправляться так, как если бы ему никогда не было присуще ни чувство собственного достоинства, ни чувство ответственности… Автономность сознания оказалась ему не по силам».

И ещё: «Внутреннего само-стояния, само-верховодства – Царя в душе и в духе – не оказалось; и автономия наполнилась противопредметным, противопатриотическим произволом и разложением – предательством и расхищением страны».

Революция стала для России «великим экзаменом на гражданскую зрелость и публичную дееспособность». Выдержали этот экзамен, по оценке Ильина, лишь те, кто нашли себя в эпоху гражданского противостояния на белой стороне, поскольку ценности религии, культуры, правосознания, отечества были прописаны как программные принципы из всех воюющих идеологов только белыми лидерами.

Данное понимание не делает Ильина оправдателем эксцессов и жестокостей, которые бывали присущи Белой армии в ходе Гражданской войны. Смысл её героизма в идее, как пишет Ильин, «публичного спасения». Герои подобного типа вовсе не безошибочны – напротив, они могут ошибаться вместе со своим народом; но они первые отходят от своей ошибки и искупают её, привлекая на свою сторону хотя бы часть народа. Поэтому выведенная монархистом Ильиным Белая идея есть по своему смыслу глубоко республиканская идея.

Но это также и глубоко русская идея, воплощаемая в рыцарски-дворянском и сверхсословном служении родной земле. Эта традиция всегда существовала в русской истории – но и периодически в ней «затеривалась». И если бы она восторжествовала к 1917 году – то не разразилась бы и революция.

Портрет Бориса Годунова. Фото: из фондов Пушкинского Заповедника

Портрет Бориса Годунова. Фото: из фондов Пушкинского Заповедника

Автопортрет Алексея Хомякова. Фото: Музей-заповедник «Абрамцево»

Автопортрет Алексея Хомякова. Фото: Музей-заповедник «Абрамцево» Император Александр II. Фото: Library and Archives Canada

Император Александр II. Фото: Library and Archives Canada Император Николай II после своего отречения. Фото: Library of Congress

Император Николай II после своего отречения. Фото: Library of Congress Картина И.А. Владимирова «Долой орла!». Фото: Государственный музей политической истории России

Картина И.А. Владимирова «Долой орла!». Фото: Государственный музей политической истории России