Вдоль московских дорог развешаны изображения симпатичных кроссовок, курток, постельного белья, посуды. С трудом удерживаешься от того, чтобы прямо тут, у обочины проспекта, не зайти в приложение и не разглядеть повнимательнее эту ещё минуту назад неизвестную тебе наволочку (или что-то ещё, не менее никчёмное).

Признаюсь, и у меня бывало, что, подумав об увиденной на рекламном билборде вещи до возвращения домой, я уже дома искала её в приложении и била себя по рукам, чтобы не купить прямо сейчас вот это вот ненужное. Помогало не всегда. У меня в шкафу лежат платье на три размера больше, чем надо, джинсы на два размера меньше, слишком узкие балетки и башмаки, которые сваливаются с меня при ходьбе. Возвращать эти покупки вовремя было некогда и лень – так эта барахляндия и осталась со мной на веки вечные.

Российское население в последние лет 20 впервые дорвалось до потребления обычных товаров – и продукты, и одежда стали доступны. Да, сейчас растут цены и многие перестают набивать тележку в гипермаркете едой, которую не съешь за неделю. Но по части барахла женщины (и некоторые мужчины) моего поколения останавливаться, наверное, так и не научатся. Слишком сильной была травма детства и юности – когда этого барахла у нас попросту не было.

У Сергея Довлатова в «Чемодане» описывается история каждой вещи, которую он взял с собой в эмиграцию в США. Всё – от носков в горох до двубортного костюма – доставалось автору с приключениями, достойными шедеврального рассказа. «Возраст у меня такой, что, покупая обувь, я каждый раз задумываюсь: “Не в этих ли штиблетах меня будут хоронить?”» – писал Довлатов, доживший только до 48 лет, «ребёнок войны». Даже в Америке он не выходил из парадигмы «пара ног – одна пара ботинок».

Форум о маркетплейсах "Мой бизнес. E-COM". Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Форум о маркетплейсах "Мой бизнес. E-COM". Фото: Артемий Шуматов / КоммерсантъМоя бабушка всю жизнь носила два трикотажных костюма, купленных в Риге во время экскурсионной поездки в 1975 году. Когда я стала подростком, жакет от одного из этих костюмов перекочевал в мой гардероб. Моя самая модная и оборотистая однокурсница торговала вещами из начавшей поступать в СССР гуманитарной помощи – джинсами, свитерами. А ещё что-то приличное и оригинальное можно было найти в комиссионных магазинах.

В обычных магазинах одежды всё было уныло и однообразно. Если в город завозили какую-то модную одежду или обувь, то все, отстояв огромную очередь, начинали ходить как инкубаторские, в этой самой доставшейся с боями модной новинке.

Самовыражаться при помощи одежды молодым девушкам в конце 1980-х было сложно – приходилось рыться в гардеробах мам и бабушек, что-то шить и вязать самим (ткани и пряжа тоже были дефицитом, как и появившиеся в те времена журналы «Бурда Моден» с выкройками). Немецкие каталоги доставки модной одежды почтой «OTTO» счастливицы, у которых они были, давали подругам на ночь полистать – просто чтобы понять, что и как сейчас носят. Это был аналог нынешних маркетплейсов, но вся эта красота была нам, советским девочкам, недоступна.

В 1990-е вещи стали появляться в продаже. Сначала очень дорогие. Потом всё дешевле и дешевле, пошёл масс-маркет, сетевые магазины. Стало возможно купить как-нибудь кофточку без того, чтобы копить на неё полгода. И женщины, заставшие времена, когда с модными вещами всё было не так просто, до сих пор не могут «наесться».

Тем более что теперь для этого даже из дома выходить не нужно, все покупки можно совершать, не вставая с дивана, в любом уголке страны, даже там, где ближайший торговый центр находится за сотни километров. Кажется, вот купишь эту вещь, которая так чудесно смотрится на девушке-модели на фото, и станешь такой же, как она, – стройной, молодой, стильной. Потом, конечно, приходит разочарование, но пока ждёшь доставку заказа, волшебство сохраняется, как будто тебе везут чудесный подарок (за твои же деньги).

Как и при всяком импульсивном порыве, здесь помогает простая методика: выдохнуть и про себя посчитать (в данной ситуации хорошо считать деньги в своём кармане). Как тем, кто пытается завязать со спиртным, предлагают 33 раза прочитать Иисусову молитву, так и этот дух шопоголизма изгоняется аскезой (кстати, «аскеза» признана модным словом 2024 года) и здравым смыслом.

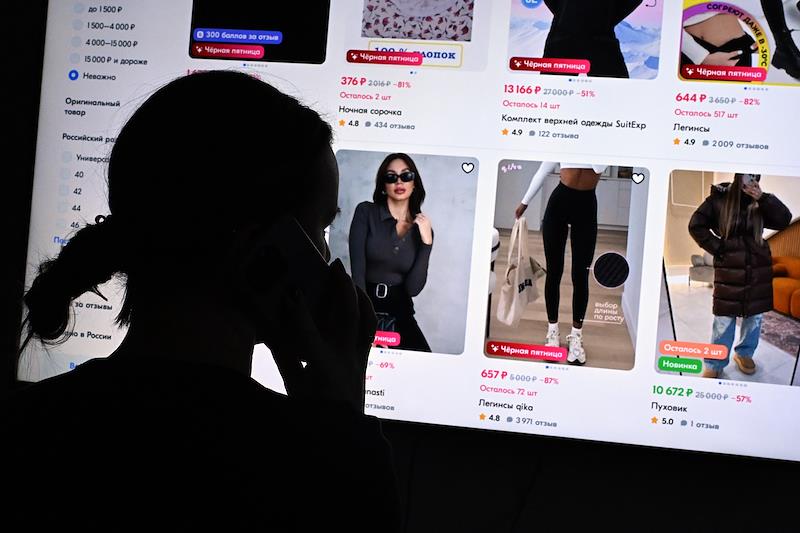

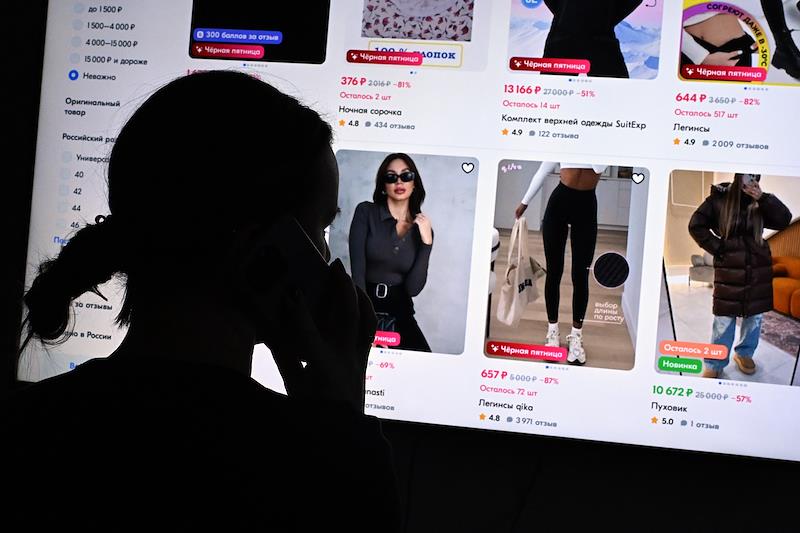

Онлайн покупки. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Онлайн покупки. Фото: Антон Новодерёжкин / КоммерсантъИмпульсивные покупки – и способ снять стресс, и способ этот стресс умножить. Равно как и алкоголь, который при кажущемся краткосрочном подъёме настроения всё же является депрессантом и после эйфории повергает напившегося человека в бездну уныния. Новая вещь, оказавшись в шкафу, становится не новой, перестаёт радовать. Начинаются угрызения совести: «И зачем только я это купила, потратила последние деньги и последнее место в шкафу?».

Кстати, популярная тема с «расхламлением» способствует шопоголизму. Цель «расхламления» – освобождать место в шкафу для новых покупок. Отвозить новые хорошие одежды в благотворительные фонды лучше всё же с желанием сделать добро, а не чтобы «расхламиться».

Говорят, у более молодого поколения, не заставшего времена, когда одежда была фетишем – символом счастья, нет этого стремления покупать ненужные вещи. Хотя, может быть, у молодёжи просто меньше денег?

Осознанность – непростая штука, к ней надо прийти. Некоторые приходят к осознанным покупкам через большие траты на покупки никчёмные. Жалко, но ничего не поделаешь.

Форум о маркетплейсах "Мой бизнес. E-COM". Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Форум о маркетплейсах "Мой бизнес. E-COM". Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Онлайн покупки. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Онлайн покупки. Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ