Когда-то писатель Борис Зайцев лаконично отозвался о Николае Бердяеве: «Христианский философ линии Владимира Соловьёва, но другого темперамента». Вектор этой линии при любом эмоциональном оснащении есть действительный религиозный идеализм, который утверждает бытие Божие для мысли и для жизни как истинно ценное, не обесценивая при этом мысль догматическим педантизмом, а жизнь – принудительным аскетизмом. Опасности такого девальвирования почти все именитые проповедники данной линии усматривали на выходе из XIX века как в религиозной индифферентности европейского умонастроения, так и в тяготении конфессионального христианства к варварскому средневековью вопреки средневековью культурному. Последняя оппозиция у Бердяева, изобретшего термин «новое средневековье», является ключевой в его раннеэмигрантской статье «Спасение и творчество» (1926 г.), посвящённой памяти Владимира Соловьёва. Но концепты, мотивирующие бердяевский «творческий реализм», сложились, конечно, задолго до эмиграции.

Куда философу податься

Книга Бердяева «Философия свободы» (1911 г.) – яркий протест против ориентации на теорию познания (гносеологию) как на главную сферу мыслительства. Эта ориентация была перенята русской академической философией под воздействием традиций германского идеализма. В таком воздействии несомненен и велик процент мыслительской полезности, однако одностороннее движение в данном фарватере вводит философию в состояние пробуксовки. Современная метафизика загнала себя в беспереходную стадию: так как она хочет выяснить все основания того, чтó мы способны познать, и лишь после этой затяжной процедуры открыть выход к познанию, – то самó познание в конце концов и не состаивается. Это замедление, гасящее философский дух, – печальный признак всей послекантовской гносеологии, которую Бердяев остро именует «философией передних»: дальше передней комнаты, где только и ставятся вопросы о ведущем ракурсе знания, к самому знанию о чём-то реально данном гносеология не продвигает. Но, по афоризму Бердяева, «законы моей страны – не гносеологические законы, в своей стране я не совершаю гносеологических преступлений». На зауженной гносеологической дороге можно найти много предварительных выводов, но нельзя найти новых перспективных идей, о чём свидетельствует, с точки зрения Бердяева, самоисчерпывающий круговорот германской мысли: возвращение к её главному столпу Канту – и движение вспять к её системному завершителю Гегелю с очередной рекапитуляцией всего процесса. Это, как видится Бердяеву, не что иное, как рационалистический тупик. Выходом из него русский философ объявляет «религиозное питание», обращение к которому было характерно не для современной, а для античной философии. Иначе говоря, религиозную установку, «возвращение в храм», Бердяев выдвигает в качестве единственного обещательного шага, могущего дать философии идейную прибыль. Фактически Бердяев делает заявку в духе раннехристианских апологетов: подлинное философское дарование может сообщиться мыслителю, лишь если он реально оказывается причастным Логосу, живому смыслу мира, который они видят во второй ипостаси Святой Троицы, в личности Христа.

Книга Бердяева «Философия свободы». Фото: «Русский Библиофил»

Книга Бердяева «Философия свободы». Фото: «Русский Библиофил»Если ставить вопрос, какими средствами этого достичь, то ответ может показаться в известном смысле не отвлечённо-философским, а практическим: путём воцерковления конкретных философов, прежде чуждых церковности. И этими путями, действительно, идут «в начале века» многие проповедники Логоса в России, включая Бердяева. Но оценку перспективности философских концепций, конечно, невозможно свести просто к личному духовному выбору и церковному опыту их создателей – в том числе и потому, что Логос может проявлять себя и там, где этого не ожидает отдельно взятый мыслитель. И значит, открытым вопросом в контексте религиозно-церковной переориентации философского знания остаётся вопрос о реальном способе оценки тех или иных философий по уровню их «логизма», то есть подлинной соотнесённости с Логосом. Но сама эта программная переориентация для мыслителей-идеалистов Серебряного века пребывает стержневой.

В царство Третьего завета

Другой «серебряновечной» идеей, активно проповедуемой Бердяевым в «Философии свободы», является идея всемирной христианской культуры, вдохновение для которой содержится в сочинениях Владимира Соловьёва. Именно здесь возникает то недоброкачественное, на первый взгляд, сближение язычества и христианства, которое заставляет не без оснований подозревать Серебряный век в устремлении к синтезу духовно несовместимых начал. Но в «Философии свободы» Бердяев говорит как раз о духовной бесперспективности «языческого ренессанса», который в современности, удалившейся от христианства, может вести лишь к «окончательному декадансу». На языческую духовность следует обращать внимание лишь в том её аспекте, в котором она является предтечей и неполной носительницей раскрывающихся христианских интуиций и даров. Как раз на фоне внехристианской выхолощенности нынешнего дня она и выглядит своеобразным «археологическим» приобретением и поучением, но отнюдь не духоносным основанием. То есть всё, что есть истинного в язычестве, как ведущее человеческую мысль, историю и культуру к христианству, следует не отбросить, а выявить и сохранить. Это положительная сторона искомого синтеза.

Его отрицательной стороной является преодоление такого христианства, которое не стесняется своей номинальности, оставаясь при своём высоком звании самым настоящим язычеством – «языко-христианством». Сильнее всего это проявляется в лицемерной практике любой государственности, ставящей свои цели и средства на место евангельских. Но этой псевдохристианской практикой проникнуто всё историческое христианство, о сию пору не ставшее, говоря словами Владимира Соловьёва, истинным богочеловечеством. Речь не идёт здесь всего лишь о греховной немощи христиан, затрудняющей им дело практического идеализма. И ни в коей мере этот вывод не следует считать анархическим, так как государство несёт в себе пользу и для христианства. Но когда историческое христианство выставляет выгоды государства в качестве высшего морального приоритета и требует воздавать кесарю Божье, оно и совершает, согласно Соловьёву и его «серебряновечным» единомышленникам, намеренную подмену христианства язычеством.

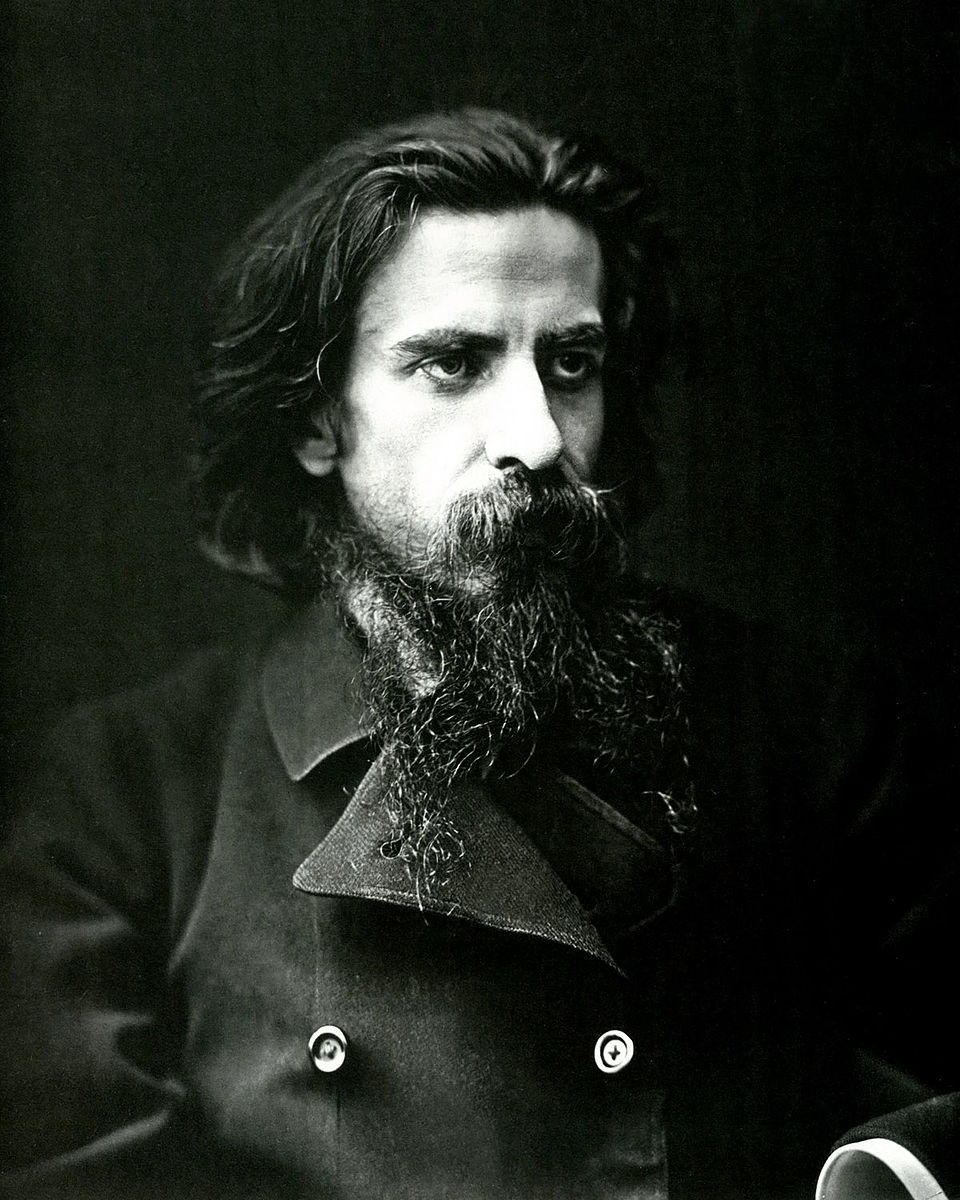

Владимир Соловьёв. Фото: общественное достояние

Владимир Соловьёв. Фото: общественное достояниеИтак, всемирная христианская культура есть соединение всех истинных духовных ценностей, опознаваемых в любых культурах, в качестве нечуждых христианству, а также возвращение номинального христианства к его вечному евангельскому прообразу. Но это не манифест церковно-катакомбной архаики – а скорее манифест неохристианского прогрессизма, то есть устремлённость к такой полноте христианского жизнечувствия, признаки которой были явлены в христианской истории лишь частично. Инициативы к обнаружению этой жизненной полноты следует считать первыми шагами, пролагаемыми, если использовать ещё одну концептуальную метафору Серебряного века, в царство Третьего завета, то есть в эру чаемой христианской свободы, для которой, впрочем, и два предшествующих завета, Ветхий и Новый, с их тематикой дохристианского закона и христианского искупления сохраняют всю свою религиозную значимость. Этим оптимистичным религиозно-историософским тезисом Бердяев заканчивает свою книгу «Смысл творчества» (1916 г.), которую как автор он считал «не самым совершенным, но самым вдохновенным своим произведением».

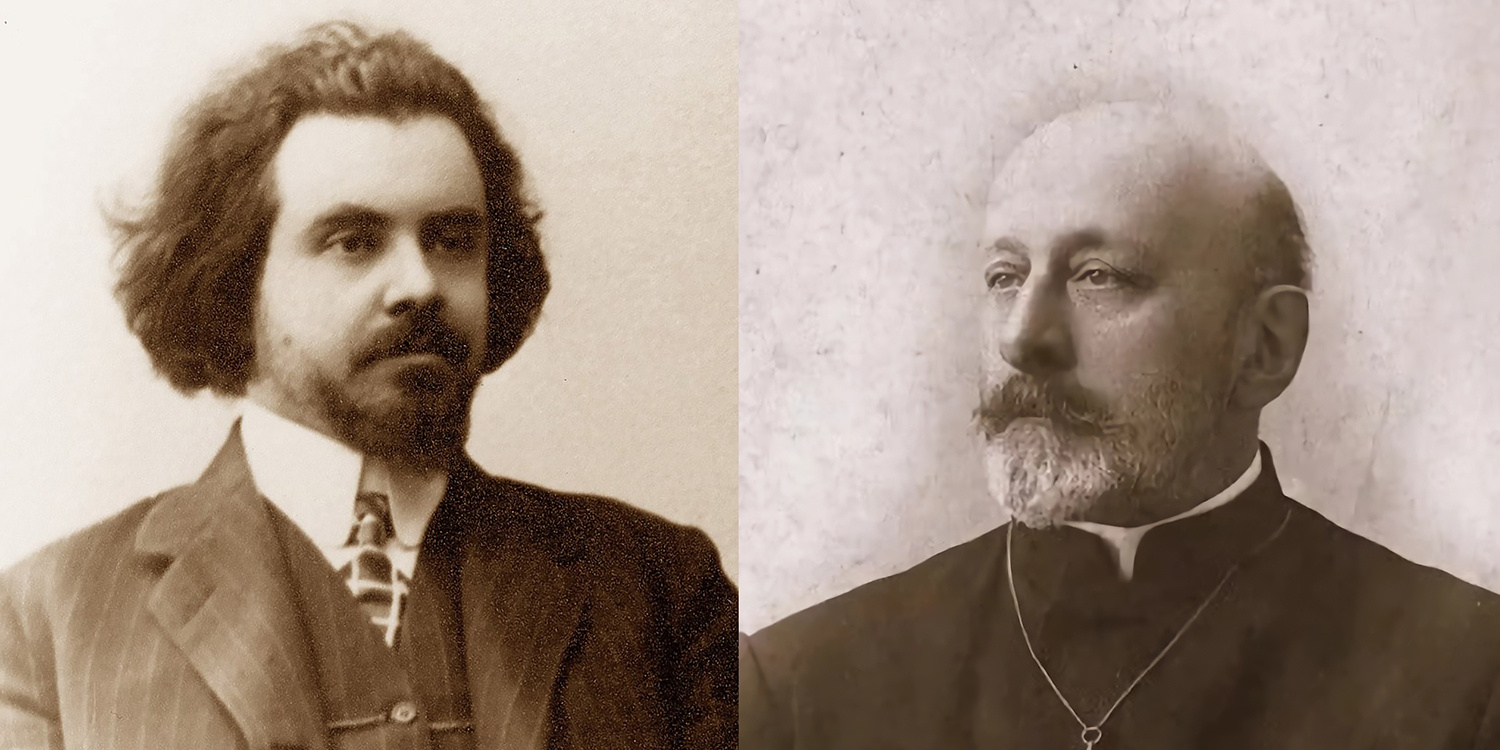

Дума Крестовоздвиженского трудового братства. Фото: nepluev.org

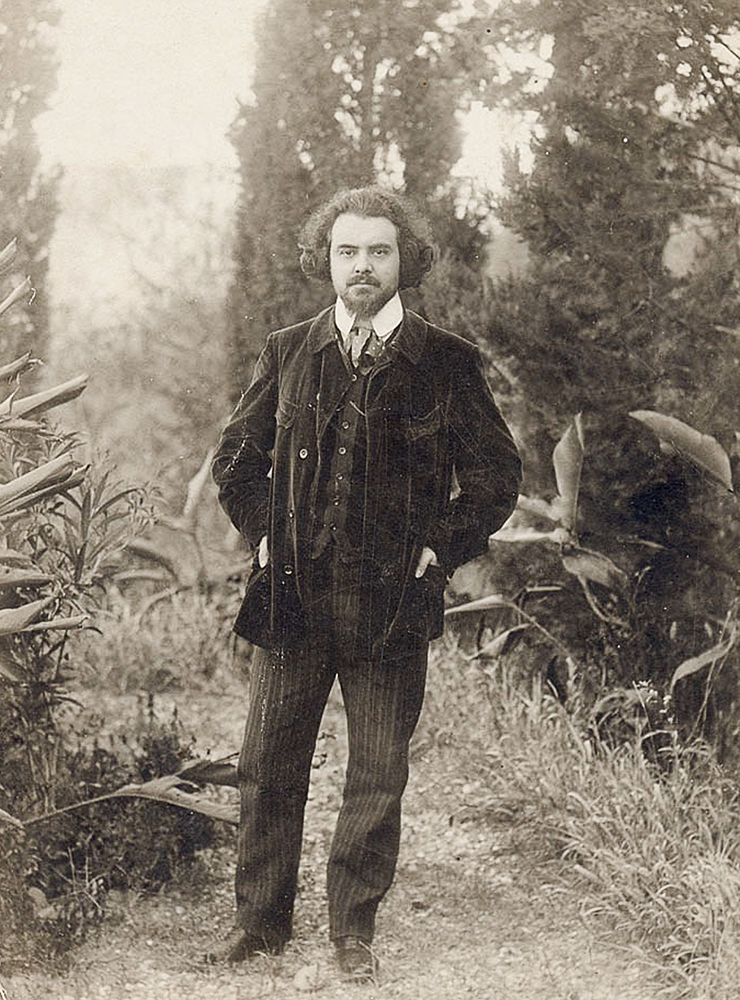

Дума Крестовоздвиженского трудового братства. Фото: nepluev.org Николай Бердяев. Фото: общественное достояние

Николай Бердяев. Фото: общественное достояние