Реюдаизация христианского сознания

Если опять использовать образы Достоевского, то для Бердяева революция совершается во взбудораженно-раскалённой атмосфере русской шатовщины. Шатов из «Бесов» по своему идейному складу есть типически-популярный русский утопист. Как написано в статье о духах, «такими Шатовыми полна русская революция – у всех у них не разберёшь, где кончается их крайняя левость и революционность и начинается крайняя правость и реакционность». То есть в идеологическом смысле люди типа Шатова являют нам парадоксальный революционно-реакционный микст; однако в русских условиях это сочетание несочетаемого есть как раз обычная координата. Ведь активистам шатовщины не важна, собственно, конкретная суть исповедуемой идеологии – им важна их идеологическая горячка. Войти в это изменённое состояние сознания они подталкивают всю Россию, чтобы впоследствии всю её уложить во имя измечтанного ими идеала. И, независимо от своей правизны или левизны, они, по словам Бердяева, «всегда враги культуры, враги права, всегда истребляют свободу лица».

В небольшой работе «Миросозерцание Достоевского» (1921 г.), лекционный материал для которой Бердяев артикулировал русской публике перед самой высылкой, философ связывает шатовых не только с революционной, но и с «третьеримской» идеологией, с прихотливым русским мессианизмом. Вообще, с точки зрения Бердяева, мессианизм как таковой навсегда исчерпан мессианизмом еврейским, смысл которого заключался в том, чтобы подготовить приход Мессии не для одних только евреев, но для всех народов мира. Для христианского сознания такой мессианизм после Христа религиозно ложен и духовно регрессивен, ибо провозглашает для конкретного христианского народа некие глобальные притязания и заставляет его возлагать на себя за них самонадеянную ответственность. В христианском смысле свои исторические миссии есть, конечно же, у всех народов, это их соборно-раздельная работа, говоря языком Владимира Соловьёва, во славу христианской цивилизации, но уже ни один народ не может нести всему миру универсально-спасительной миссии, повторяя уникальность Христова дела, и не может единолично стать народом-мессией или народом-богоносцем. Утверждать подобное о каком-либо народе, в том числе и о русском, есть, по словам Бердяева, реюдаизация христианского сознания. И поэтому Шатов для него – русский юдаист «с универсальными притязаниями». Не случайно у подобных людей происходит в революции быстрое совпадение мессианизма, религиозного по форме и по интенсивности, с абсолютно безрелигиозной сутью их новой мессианской идеологии. «Ныне водители русской революции поведали миру русский революционный мессианизм, они несут народам Запада, пребывающим в “буржуазной” тьме, свет с Востока… Все они, как и Шатов Достоевского, готовы в исступлении выкрикивать, что русский революционный народ – народ-богоносец, но в Бога они не верят».

Вот именно таким толкателям революции и даётся абсолютно легко переход, по известной бердяевской формуле, от Третьего Рима к Третьему Интернационалу. Следует подчеркнуть, что это известное идеологическое сближение дано Бердяевым совсем не в качестве поэтической метафоры и, уж конечно, приводится не в виде экстравагантного исторического отождествления. Бердяев говорит здесь именно о типе сознания, директивно утверждающего свою полную истинность на фоне мира, истину тотально потерявшего, и вдохновлённого либо самоизолирующим охранительством в едином «богоспасаемом граде», либо силовым экспортированием из него во все страны света «единственно верного учения».

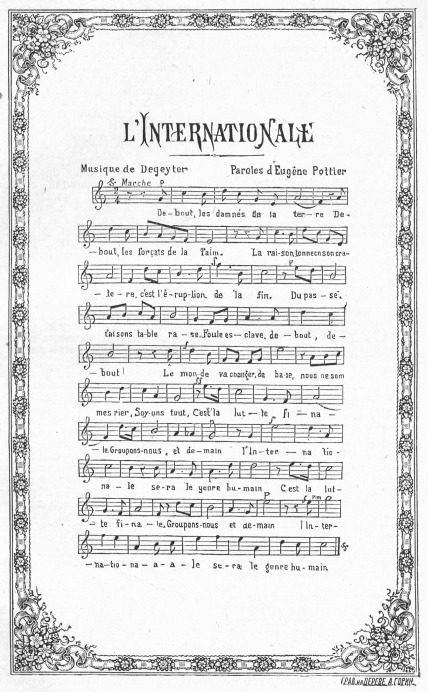

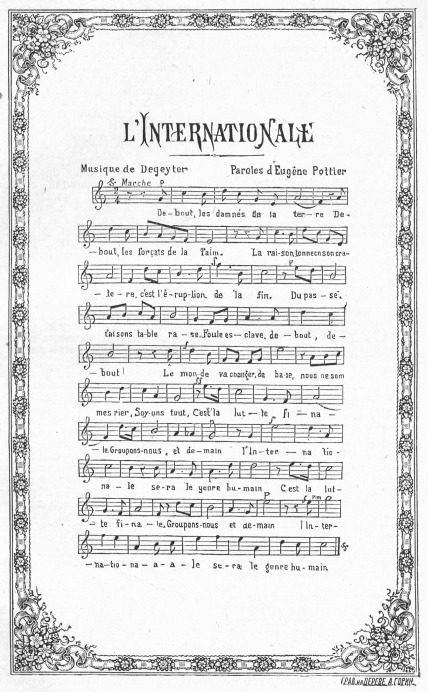

Первое печатное издание «Интернационала». Фото: Музей при Институте Маркса и Энгельса в Москве

Первое печатное издание «Интернационала». Фото: Музей при Институте Маркса и Энгельса в МосквеСамовластие и рабство в новом обличии

Толстовство в русском характере проявилось в демонстративном государственно-культурном минимализме. Этическая проповедь Льва Толстого с её прямолинейным морализмом и императивом опрощения нашла в революционной России слишком многих сочувственников, никогда Толстого не читавших, и навсегда оставила позади ту старую славную Россию, которая была запечатлена в великих романах Толстого-художника. Толстой-публицист постоянно критиковал далеко не идеальное русское государство – русская революция созвучно этой критике оказалась тотально антигосударственной и в итоге обрушила Великую Россию. Русские люди, не сумняшеся, как обобщает Бердяев, превратили собственное государство «в кучу мусора». Толстой постоянно третировал высокую интеллектуальную культуру, в том числе и собственное писательское творчество, настаивая на том, что выше любых барских культурных затей стоит физический труд простого мужика. Революционная идеология подхватила этот мотив – и в результате переворота тончайший культурный слой России оказался выданным на растерзание малокультурному охлосу. Поэтому Толстой, по словам Бердяева, своей проповедью ведёт туда же, куда зовут радикальные революционеры, и в этом поразительный, совсем не почётный парадокс его гуманно-моралистических прописей. Великий русский поэт Александр Блок, вставший в революции на сторону охлоса, именно в своей известной репризе о Толстом выразил это как нельзя более полно: «А кто обносил решёточкой могилу этого чудака? Кто теперь голосит о том, как бы над этой могилой не “надругались”? А почём вы знаете, может быть, рад бы был Лев Николаевич, если б на его могиле поплевали и побросали окурков?..». Блока, высказывающего такое суждение, Бердяев в своей «Философии неравенства» (1923 г.) относит к людям культуры, совершающим «предательство Духа». Ибо по сути своих суждений и Блок, и Толстой принимают не сторону культуры, а сторону её слепых погромщиков, наивно надеясь, правда, что такое варварство произведёт из себя прежде невиданную человечеством жемчужину новой духовности. Нет, отвечает Бердяев: только изживание варварства в послереволюционных поколениях и возвращение ими себе ценностей культуры, отвергнутой в годы антироссийского погрома их дедами и отцами, может дать нашему народу хоть какую-нибудь надежду и нравственную силу на этот взлёт.

Революция не преобразила Россию и духовно не изменила её к лучшему. «Духи русской революции» открываются этюдом Бердяева о Гоголе, где написано: «Русские люди, желавшие революции и возлагавшие на неё великие надежды, верили, что чудовищные образы гоголевской России исчезнут, когда революционная гроза очистит нас от всякой скверны… В этом было заблуждение революционного сознания, не способного проникнуть в глубь жизни. В революции раскрылась всё та же старая, вечно-гоголевская Россия, нечеловеческая, полузвериная Россия харь и морд». Россия, данная в гармоничных образах Толстого, Тургенева и Гончарова, после революции необратимо ушла в прошлое – Россия, явленная в карикатурах Гоголя и в болезненных духовных типах Достоевского, после революции стала определять собою русское пространство. Иллюзия революционеров, о которых пишет здесь Бердяев, состояла в том, что недостатки российского бытия они связывали только с его «социальными оболочками», с наследием «старого режима». Гоголь и должен был бы научить русских общественников смотреть на социальную жизнь более проницательно: то «нечеловеческое хамство», которым искажалась русская душа, не столько зависело от режимных координат, сколько само определяло их. Поэтому самодержавие, свергнутое революцией, исчезло с исторической сцены, но самовластие и рабство, о которых много сказано в русской литературной классике, не исчезли, а тотчас же заявили себя в новом обличии.

В России в 1917 году так и не случилась та единственная революция, которую готов был бы приветствовать Бердяев, – та переустановка всего русского уклада, где бы личность человеческая не на одних только словах сделалась бы главной социальной ценностью. Правда, Февральская революция, которую Бердяев назовёт в эмиграции свободолюбивой, хотя бы выдвинула такой посыл в качестве своей обновляющей декларации. Но охлократические сумерки наступили слишком быстро – и Временное правительство, пытавшееся править одними благодушными увещаниями, закономерно превратилось в недееспособную маниловщину. Впрочем, в этом суждении Бердяева нельзя считать повторителем весьма модного ныне тезиса о том, что, дескать, вся революционная беда проистекла лишь от слабоволия русских либералов. Кризис Временного правительства, с точки зрения Бердяева, показал не только властную несостоятельность, но и характер русской народной воли, откровенно не давшей своего согласия на культурную демократическую власть, притом бесспорную носительницу (особенно в первоначальной, кадетской, фазе) правового идеализма.

Знаменская площадь во время Февральской революции 1917 года. Фото: Музей политической истории России

Знаменская площадь во время Февральской революции 1917 года. Фото: Музей политической истории РоссииК персоналистическому трезвомыслию и началам братской любви

По исходному наблюдению Бердяева, отлившемуся далее в серию чеканных формулировок, именно агрессивно-антиправовые и милитарные черты русской революции определили собой духовный облик Октября: «Koммyнизм xoтeл и xoчeт вoйны, нo для тoгo, чтoбы вoйнy нaциoнaльнocтeй пpeвpaтить в вoйнy классов. Becь cтиль pyccкoгo и миpoвoгo кoммyнизмa вышeл из вoйны. Ecли бы нe былo вoйны, тo в Poccии peвoлюция вcё-тaки в кoнцe кoнцoв былa бы, нo, вepoятнo, пoзжe, и былa бы инoй. Heyдaчнaя вoйнa coздaлa нaибoлee блaгoпpиятныe ycлoвия для пoбeды бoльшeвикoв».

Это и многое иное, написанное Бердяевым в известнейшем тексте «Истоки и смысл русского коммунизма» (1937 г.), и сегодня не удовлетворит всякого, кто вопреки исторической истине пожелает записать русского философа в симпатизанты русского коммунизма или выставить его в отношении советского строя «нейтральным» автором. Книга эта, помимо своей тезисной наглядности и идейного динамизма, вообще отличающих бердяевский философский стиль, содержит в себе нюансированную, но бесспорно негативистскую концепцию русского коммунизма. Широкое переиздание книги Бердяева и появление её на позднесоветском книжном рынке казалось символическим знамением конца самого русского коммунизма. Но, пожалуй, не менее примечательна «символика» сегодняшнего дня, в который, несмотря на продажу любых сочинений Бердяева в формате pocket-book и их полную электронную доступность, вся их антикоммунистическая концептуальность абсолютно несопоставима по своей влиятельности с демагогической энергией ежечасно изобретаемых в России «красных проектов». И это как минимум подтверждает историческую проницательность Бердяева в усмотрении именно русских истоков для известных «коммуналистских» доктрин и практик.

По Бердяеву, главный парадокс русского коммунизма кроется в том, что идейно-практическими предтечами ленинско-сталинского государства, внутри себя репрессивно-деспотического, а в своей внешней направленности имперски-экспансионистского, были революционные страстотерпцы XIX века, которые искренно, жертвуя жизнью, старались преодолеть в России тяжёлый имперский абсолютизм, гнетущий для «униженных и оскорблённых». На мартирологе этих мучеников левой идеи державные коммунисты 1920–1930-х гг. основали свою социально-идеологическую легитимацию. Но в своей нравственной и политической «методологии» они были продолжателями не их гуманных устремлений, а антигуманных традиций всей прежней русской государственности, в особенности традиций крепостничества. И вообще исторически известный нам русский гуманизм, делающий, по известному выражению Бердяева, русский народ среди всех народов «наиболее коммюнотарным», то есть строящим общную жизнь исключительно на началах братской и божеской любви, труднее всего поддаётся отождествлению с типом русского государственного строительства. Поэтому для любителей тезиса о «преемстве» между дореволюционной и революционной Россией высказывание Бердяева оказывается своеобразной отрицательной находкой. Действительно, преемство тут есть, и даже «большевицкий» способ властвования Петра Первого нетрудно сблизить со способом властвования Ленина, потому что, как пишет Бердяев в самом начале своей книги, это одни и те же мобилизационно-античеловечные, тоталитарные, угашающие дух и свободу приёмы социального обустройства. Впрочем, и Московская централизованная Русь с её «третьеримским» мессианизмом, «религиозно-догматическим складом» и поклонением «авторитарно-иерократическому» царю есть предваряющий сталинскую Россию архаический инвариант. «Советское коммунистическое царство, – пишет Бердяев, – имеет большое сходство по своей духовной конструкции с московским православным царством. В нём то же удушье».

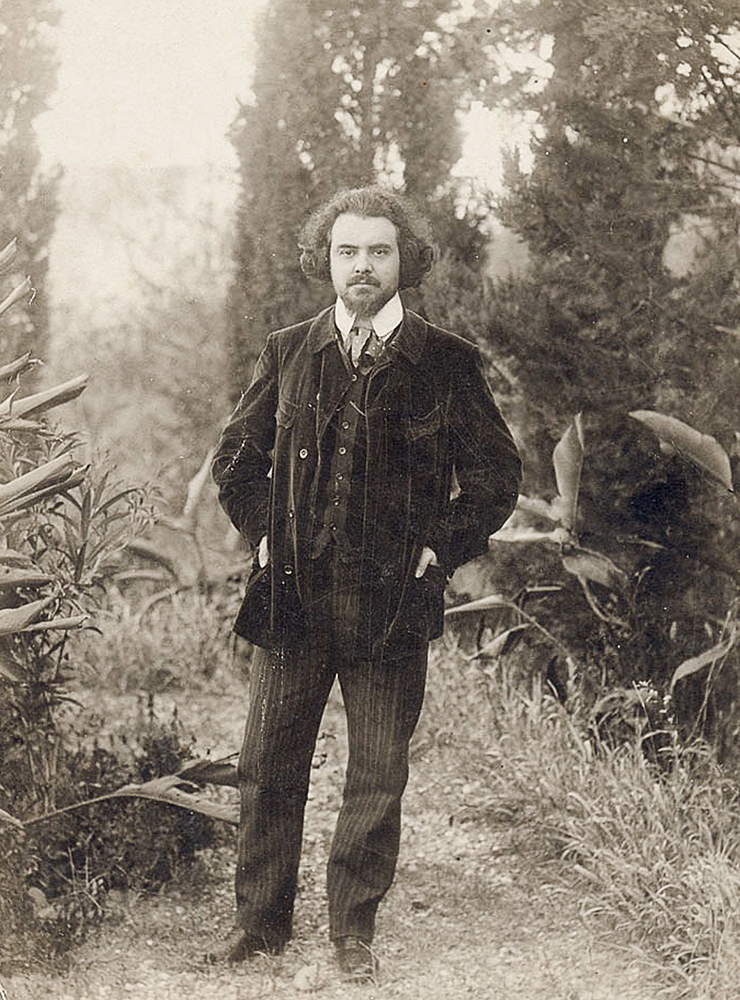

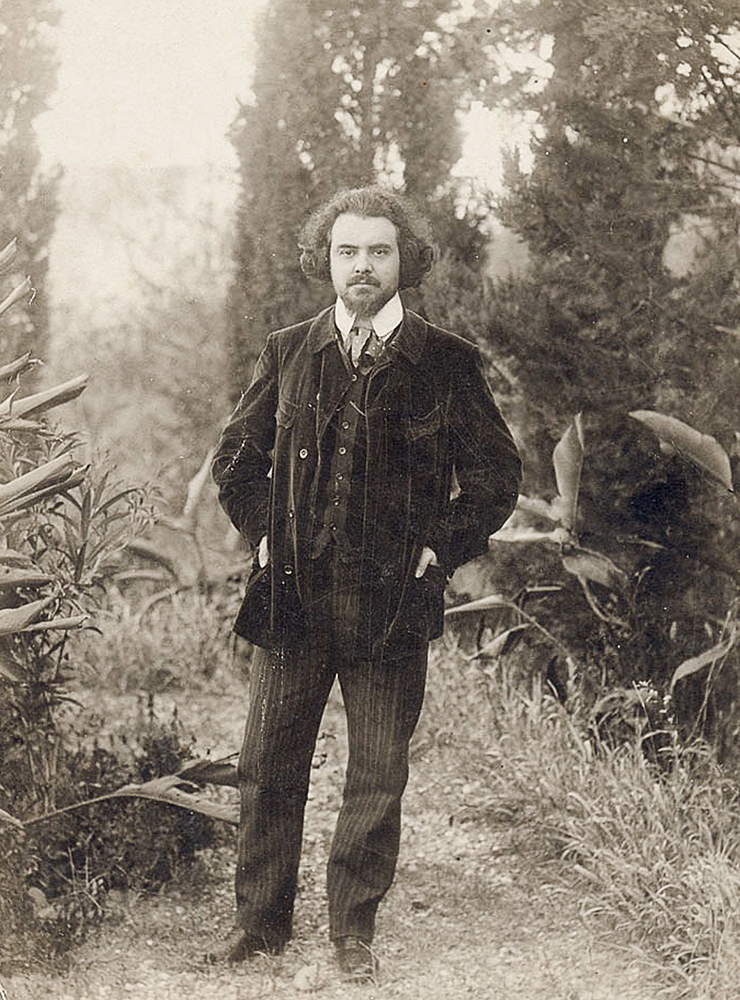

Николай Бердяев. Фото: общественное достояние

Николай Бердяев. Фото: общественное достояниеИтак, «революционный дионисизм» с его абсолютным доверием к относительной политической истине, с характерно русской верой в социализм как в «социальную магию», и вернул в конце концов русского человека к тому, от чего он с таким исступлением оттолкнулся в революции, – к подавляющей его антиперсоналистской державности, наделённой чертами «обратной теократии».

Из приведённых тезисов Бердяева, разумеется, не нужно формулировать выводы о том, что Россия как историческая величина не состоялась или что её история заслуживает только критического перечёркивания. Такая болезненная реакция на национальную критику, говоря словами самого Бердяева, духовно не прибыльна. Но и отчуждение от подобной критики есть вольно избранная слепота, потому что без неё невозможно сделать исторически явные ситуации отечественной несостоятельности положительно исправленными.

Главное социальное убеждение Бердяева, которое окрепло ещё в его дореволюционных текстах и никогда не было изменено им в вынужденной эмиграции, состоит в том, что государство в России (и везде), независимо от своей формы, должно лишиться своих псевдосакральных черт и быть лишь «функцией народной жизни». Ценность государства Бердяев никогда принципиально не отрицал, но он много писал о том, что сакрализация политики и власти, в прежних ли теократиях или в тоталитарных режимах XX века, в первую очередь лишает человека той необходимой пользы, которая должна ему быть обеспечена самим институтом государства. В России же, с точки зрения Бердяева, максималистские эмоции социального мечтательства, выливающиеся с дурной последовательностью то в антигосударственный погром, то в этатическую пленённость, до тех пор будут ввергать всех в разрушительные коловращения, пока русский человек не вытеснит из себя «исконно коллективную мистику» персоналистическим трезвомыслием евангельского христианина, а принудительно-абстрактный «утопизм централистских идеологий» – практическим самосознанием свободного гражданина.

Сборник «Из глубины». Фото: Издательство МГУ

Сборник «Из глубины». Фото: Издательство МГУ

Первое печатное издание «Интернационала». Фото: Музей при Институте Маркса и Энгельса в Москве

Первое печатное издание «Интернационала». Фото: Музей при Институте Маркса и Энгельса в Москве Знаменская площадь во время Февральской революции 1917 года. Фото: Музей политической истории России

Знаменская площадь во время Февральской революции 1917 года. Фото: Музей политической истории России Николай Бердяев. Фото: общественное достояние

Николай Бердяев. Фото: общественное достояние