Критика либерализма и всего левого основывается на понятии консерватизма. По мнению интеллектуала, первый термин выражает весьма абстрактный и идеологизированный подход к миру, в то время как второй реалистический, но не пессимистический. Это характеризует даже такую конкретную область, как экономика. Молер считает, что экономический либерализм – это «нетронутая жизнью действенная теория, которая до сих пор не подвергалась проверке – её невозможно опровергнуть, но только потому, что она никогда не применялась на практике. Во все попытки реализации этой теории с самого начала встраивались защищающие механизмы социального государства, чтобы коса свободной рыночной экономики не смогла её срезать».

Адам Смит один из основоположников экономической теории как науки. Фото: library.hbs.edu

Адам Смит один из основоположников экономической теории как науки. Фото: library.hbs.eduДанная абстрактность не случайна, так как такая модернистская теория, как либерализм, основывается на абсолютной (безусловной, ни от чего не зависящей) концепции индивида: «в том смысле, в каком это представляют себе либералы, он [индивид] может быть, только лишь проснувшись посреди ночи, часов около трёх – в то время, когда всё вокруг неподвижно, безмолвно и лишено мирской суеты, – именно тогда у него возникает ощущение, что он не имеет ничего общего с окружающим миром и в полной мере свободен от него. Возможно, именно в такие моменты и зарождается всё зло…».

В целом публицист отмечает, что с конца Второй мировой войны в Германии (но это касается и многих других западных стран) либерализм стал одним из важнейших конституционных принципов. Это положение не ограничивается лишь юридическим уровнем, но выражает определённый мировоззренческий подход и концепцию политики: либеральные политики присвоили себе право определять, кто может изменять конституцию, а кто не может, кто функционален для системы, а кто опасен, кто действительно демократичен, а кто нет. Таким образом, с годами возникли касты, олигархии, которые затем начали влиять на новые массовые медиа в соответствии с собственными практическими целями. Точно так же Молер замечает, что либеральные политики (и, соответственно, общество) в основном руководствуются «этикой убеждения», описанной известным социологом М. Вебером: «Достаточно устно заявить о своей поддержке этого каталога желаний – и вот ты уже принадлежишь к нему, даже если делаешь всё ему наперекор. Конечно, само по себе это ещё не делает вас членом правящего класса. Для этого необходимо, чтобы вы имели какое-то влияние при интерпретации положений конституции и определении её врагов». Очень часто на эту критику либералы отвечают, что на самом деле рассматриваемый аспект касается не самого либерализма, а сущности политики и человеческих отношений (согласно теории, что человек действует прежде всего в соответствии с собственным интересом). Напротив, автор отмечает, что либеральная этика предполагает, что говорится одно, а делается другое (очень часто противоположное). Речь не идет о политическом реализме, банально определяемом как макиавеллизм, который легитимизирует этически осуждаемое использование некоторых условий или ситуаций, и не о том, что очень часто политики лгут, не сдерживая данных обещаний, а о том, что в либеральных системах несоответствие и оппортунизм становятся не просто возможными, а необходимыми. Как отмечено в последней главе, либералы очень активно внушают населению покорность и фатализм, говоря о невозможности альтернативных сценариев или путей: правдивость всех этих наблюдений подтверждена известным девизом Маргарет Тэтчер “There is no alternative” («Нет альтернативы»).

Маргарет Тэтчер. Фото: White House Photo Office

Маргарет Тэтчер. Фото: White House Photo OfficeНемецкий интеллектуал даёт понять, что либерализм и левая идея гораздо ближе друг к другу, чем можно было бы подумать. Поскольку это не является основной темой эссе, он не углубляется в это уравнение, что, однако, не мешает читателю сделать всё самостоятельно. Действительно, каждое утверждение, относящееся к либералам и либерализму, можно с тем же успехом применить к социалистам и коммунистам. Вот одна из многочисленных цитат, которую можно привести в подтверждение сказанного: «Более утончённые умы высказываются об этом следующим образом: либералы хотели сделать как лучше, но потерпели неудачу, однако в следующий раз у них обязательно получится реализовать свои благие намерения, так что давайте дадим ещё один шанс!». Другими словами, вера в светскую идеологию, навязывание её всем остальным, «мания разумности» (это выражение самого автора), абстрактность, упрямство, охота на врагов, которые помешали осуществлению благих намерений политиков и интеллектуалов… Ещё одно сходство, актуальное для западных обществ сегодня, – это инструментальное и корыстное использование разных «чрезвычайных положений» (в итальянских дебатах употребляется существительное “emergenzialismo”). Если в те годы, когда Молер писал это произведение, главными угрозами считались гипотетические «атаки» на конституцию и риск замедления или даже регресса экономического развития, то сегодня к этому прибавились пандемия, украинский конфликт, климатические и экологические вызовы, проблема гендера и, наконец, новый «социальный вопрос» на Западе (то есть миграция, пролетаризация буржуазного класса, общее снижение заработных плат). Ответ, который предлагается системой, всегда один и тот же: применение прогрессизма, то есть современного варианта левого либерализма. В случае пандемии была навязана модель контроля над гражданами и обществом с помощью новых технологий (это этическая и юридическая проблема, которая характерна для всех технологически развитых стран); во втором случае западная (точнее, европейская) дипломатия, с одной стороны, отрицает желание вести войну с Россией, а с другой – настаивает на том, что разрешение кризиса возможно только после поражения России; что касается климата и заботы о природе, то предлагается деиндустриализация, направленная на полное уравнивание человека с флорой и фауной, но не уточняется тот факт, что переход к «новым источникам возобновляемой энергии» требует использования традиционных видов топлива; в последнем случае поддерживается неконтролируемая иммиграция, что чревато неприятными последствиями как для автохтонов, так и для самих аллохтонов, а вопрос общего обеднения обходится с целью удовлетворения требований прогрессизма, предполагающих резкие сокращения государственных расходов.

Чрезвычайные положения, безальтернативность, этика убеждения и вынужденный оппортунизм граждан – это всё роднит либерализм с, казалось бы, очень далёкими ему политическими системами, в частности коммунизмом. Разбор этого феномена родства представим далее, отталкиваясь от работы Молера.

Продолжение следует

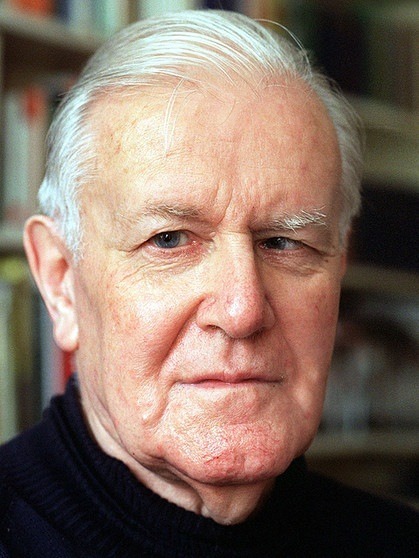

Армин Молер. Фото: Wikipedia

Армин Молер. Фото: Wikipedia

Адам Смит один из основоположников экономической теории как науки. Фото: library.hbs.edu

Адам Смит один из основоположников экономической теории как науки. Фото: library.hbs.edu Маргарет Тэтчер. Фото: White House Photo Office

Маргарет Тэтчер. Фото: White House Photo Office