Вечный огонь тщеславия

Сегодня Герострат, скорее всего, завёл бы телеграм-канал. Снял бы короткое видео «Поджог храм – реакция Артемиды» и получил бы пару миллионов просмотров. Но тогда в Эфесе интернет ещё не провели, и наш герой обошёлся без всего этого. Просто взял факел и вступил во мрак, где боги… Без подписчиков, без регистраци, без смс.

Фокус сработал потому, что был свеж – так масштабно ещё никто не зажигал и ничего не поджигал. Успех Герострата оказался настолько деморализующим, что с тех пор человечество периодически пытается его воспроизвести.

Храм Артемиды в Эфесе. Фото: Eigenes Werk / Wikipedia

Храм Артемиды в Эфесе. Фото: Eigenes Werk / WikipediaИ вот что интересно: за 24 века план Герострата почти никто не улучшил. Всё те же методы: шок-контент, разруха, громкое высказывание, после которого не остаётся ничего, кроме осадка да возмущения в новостной ленте. И чем меньше у человека достижений, тем больше шансов, что он попытается стать знаменитым по геростратовой схеме. Особенно если он чиновник.

Геростраты по вызову

Да, современный Герострат, как правило, носит галстук, подписывает постановления и ничего не поджигает сам – у него есть подчинённые или подрядчики. Он сносит старинную усадьбу, запрещает спектакль, закрывает библиотеку или убирает мемориальную табличку. В его глазах это не разрушение, а «приведение к нормативам». Хотя, конечно, в глубине души он надеется на медийность: если не на скандал, то хотя бы на мимолётную заметность. Имитация деятельности, в надежде попасть не в вечность, а в милость у начальства.

«Сработало у Герострата, – мечтает такой “деятель”, – сработает и у меня». Так он думает. Но не срабатывает.

Потому что у Герострата было преимущество: он был первым, а значит, и уникальным. Все остальные идут по проторенной дорожке. Поэтому мы помним Герострата, а как звали того, кто в прошлом году снёс дореволюционный флигель в каком-нибудь уездном городе? Или запретил книги Генриха Бёлля? История капризна, и её не впечатлишь пятым однотипным пожаром. Да и вообще чем больше поджигателей, тем труднее им пролезть в учебник: слишком тесно в коридорах, даже если это коридоры вечности.

Конечно, никто из новых геростратов не говорит вслух, что жаждет славы. Наоборот, все притворяются, будто их заботит исключительно порядок, безопасность или какая иная духовная скрепа. Но стиль безжалостно выдаёт их: решения принимаются так, чтобы об этом непременно узнали. И желательно возмутились.

В этой логике нелепость становится не ошибкой, а стратегией. Запретить «Незнайку» – отличная заявка на медийность. Разогнать волонтёрский проект – надёжный способ попасть в новостной дайджест. А принять законопроект, по которому за умышленный поиск в сети запрещённой информации грозит штраф, – это уже утончённая форма превентивной безопасности. Даже поиск преступен, если он теоретически может привести к знанию.

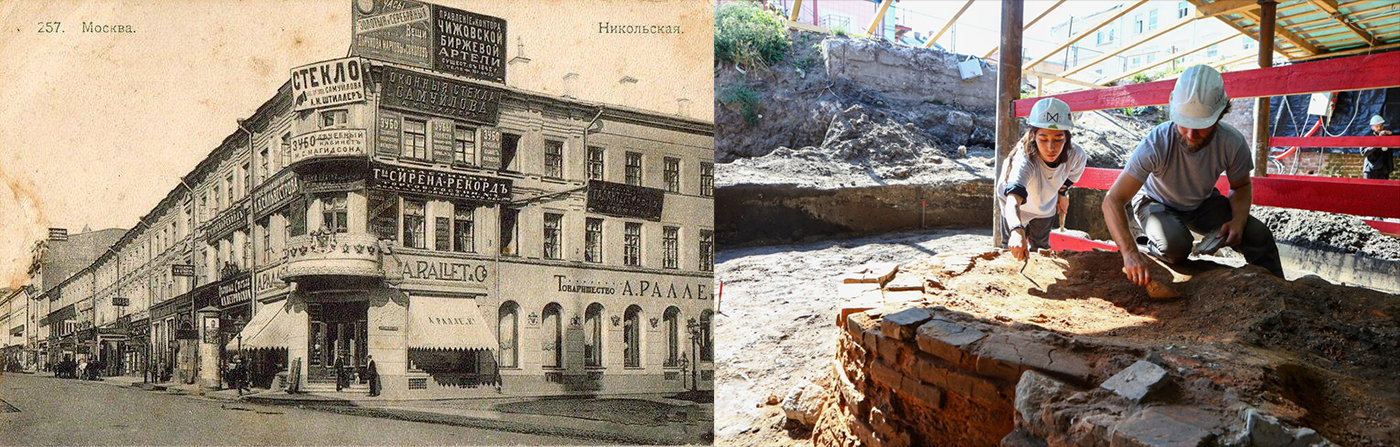

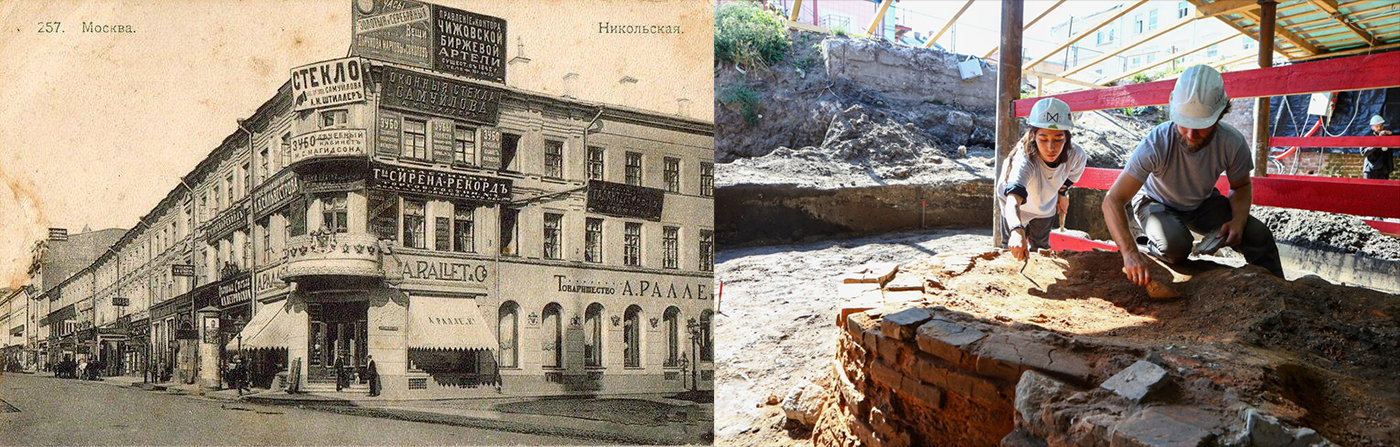

Чижевское подворье в 1900-х (слева) и археологические раскопки на месте снесенного подворья в 2024 году (справа). Фото: Чингаев Ярослав / Агентство «Москва»

Чижевское подворье в 1900-х (слева) и археологические раскопки на месте снесенного подворья в 2024 году (справа). Фото: Чингаев Ярослав / Агентство «Москва»Главное в этой логике не остаться незамеченным.

Но есть нюанс

Тут бы Герострат и посмеялся. Потому что он-то хотя бы добился цели. А большинство его подражателей об этом только мечтают. Они шумят, портят, разрушают и… исчезают. Пройдёт неделя-другая, и вот уже никто не зовёт их по имени, никто не цитирует, никто не пишет о них не только в учебниках, но даже и в комментах. Мир жесток и коварен, и чтобы остаться в памяти, недостаточно наделать глупостей. Нужно быть в этом оригинальным.

А «поджигатели» нового времени скучны. Их решения похожи друг на друга, как бланки отчётов. Можно сколь угодно цитировать Герострата как нарицательный пример тщеславия, но втайне многие ему завидуют, пробуют повторить, но забывают, что оригинал только один. А все последующие пожары – это уже просто плохое воспроизведение. А история не любит ремейков, особенно когда на их производство идут бюджетные деньги.

Так что каждый год 21 июля можно не только вспоминать сгоревший храм и Герострата, но и оглядываться вокруг: не доносится ли откуда-нибудь запах нового поджога, замаскированного под благоустройство, оптимизацию или патриотическое воспитание.

P.S.

Почему же Герострата помнят, а храм не очень? То есть все слышали, что он был, и что большой, и что колонн там было много, но зачем был нужен – вспоминают редко. Наверное, потому что для большинства он так и остался чем-то мраморным и официальным, и жизни в нём не было. А вот Герострат – при всей его бедовости – живой. Уж как он старался! И в этом, конечно, сокрыта некоторая неловкость, когда в истории лучше сохраняются скандалы, а не святыни.

Но есть и утешение: всё, что для нас действительно дорого, мы обычно не облекаем в камень и мрамор. Нет, это мы передаём в разговорах и храним в воспоминаниях. И там уже никакой Герострат с факелом не пролезет, да и Роскомнадзор его туда не пустит.

Храм Артемиды в Эфесе. Фото: Eigenes Werk / Wikipedia

Храм Артемиды в Эфесе. Фото: Eigenes Werk / Wikipedia Чижевское подворье в 1900-х (слева) и археологические раскопки на месте снесенного подворья в 2024 году (справа). Фото: Чингаев Ярослав / Агентство «Москва»

Чижевское подворье в 1900-х (слева) и археологические раскопки на месте снесенного подворья в 2024 году (справа). Фото: Чингаев Ярослав / Агентство «Москва»