Недавно в свет вышла новая часть культового японского хоррора – «Silent Hill f». Казалось бы, ну какое нам дело до видеоигр? Самое прямое: один из создателей серии Такаёси Сато при написании сценария второй части вдохновлялся «Преступлением и наказанием». Выходит, что литературным предшественником туманного Сайлент Хилла оказался наш родной Петербург Раскольникова.

Напомню (далее спойлер), что главный герой второй (самой известной) части франшизы Джеймс терзается чувством вины за содеянное – убийство жены. Мучения обостряются тем, что жена Джеймса тяжело болела и, не желая обременять супруга своим бессмысленным страданием, сама намекала ему на это убийство.

Фантасмагорийный Сайлент Хилл, в котором волею судеб оказывается Джеймс, – его воплощённая совесть. В этом городе они с женой проводили медовый месяц, и каждый его уголок напоминает о ней – а следом и о содеянном. Джеймс и рад был бы избавиться от тягостного воспоминания, он практически стёр его из памяти, пожелав начать жизнь с нового листа. Но – гони природу в дверь, она придет в окно: мучительные образы преследуют его по пятам, воплощаясь в образах отвратительных похотливых чудищ.

Джеймс Сандерленд пристально смотрит в свое отражение. Фото: скриншот из Silent Hill 2

Джеймс Сандерленд пристально смотрит в свое отражение. Фото: скриншот из Silent Hill 2Сайлент Хилл оказывается городом-зеркалом. У каждого героя повествования он свой, наполненный собственными интимными воспоминаниями и, соответственно, уникальными монстрами, которые олицетворяют тот или иной порок.

Не то же ли самое происходит и с Петербургом Раскольникова? Все эти закоулки и тупики, перегородки, висящая повсюду ветошь, жёлтые обои, грязная водица екатерининской канавки – это не город как таковой, но лабиринты мышления самого Раскольникова, которые раз за разом приводят героя к отправной точке его психологического маршрута, ко квартире старухи-процентщицы, к факту убийства. Раскольникову кажется, что все люди знают о его преступлении – потому что это не люди, но порождение его больного воображения, монстры, глазами которых Раскольников глядит на самого себя.

Как и многие другие герои Достоевского, Раскольников мучается вопросом об источнике морали. Яснее всего эту проблему выразил смешной человек из одноименного рассказа: «Мне вдруг представилось одно странное соображение, что если б я жил прежде на луне или на Марсе и сделал бы там какой-нибудь самый срамный и бесчестный поступок, какой только можно себе представить, и был там за него поруган и обесчещен так, как только можно ощутить и представить лишь разве иногда во сне, в кошмаре, и если б, очутившись потом на земле, я продолжал бы сохранять сознание о том, что сделал на другой планете, и, кроме того, знал бы, что уже туда ни за что и никогда не возвращусь, то, смотря с земли на луну, – было бы мне всё равно или нет? Ощущал ли бы я за тот поступок стыд или нет?».

Сайлент Хилл и квартира-гроб Раскольникова – именно такого рода другие земли, другие планеты, в которые герои сбегают из своих собственных земель. Благодаря проведённому Достоевским эксперименту над Раскольниковым мы знаем, что на этих одиноких землях стыд не уходит, но, напротив, многократно усиливается, поедая изнутри собственного носителя. Значит, источник стыда, совести – не общество, но сама личность, её душевный строй. Можно сказать и сильнее. Общество не источник совести, но нечто прямо противоположное: её амортизатор. В обществе позывы совести притупляются о светский гам, изменчивые нравы, мирскую вседозволенность. И только на другой земле, в человеческом одиночестве совесть обретает власть говорить во весь голос.

Картина Николая Ярошенко «Студент». Фото: Государственная Третьяковская галерея

Картина Николая Ярошенко «Студент». Фото: Государственная Третьяковская галереяЧто же это за силы – вина, стыд, совесть? Валентин Непомнящий, размышляя о национальном феномене Пушкина, писал: «Ведь ни в одном европейском языке нет слова, которое в полной мере соответствовало бы русскому понятию “совесть”. Есть латинское conscientia, французское conscience, итальянское coscienza, английское conscience, немецкое Gewissen, но все эти слова образованы из корня, обозначающего знание, всё это слова, в точном смысле соответствующие русскому слову “сознание”.

И в древнегреческом языке нет слова “совесть”. Есть даже специальная работа крупнейшего отечественного филолога-античника Виктора Ноевича Ярхо, которая так и называется “Была ли у древних греков совесть?”, где он очень убедительно доказывает, что это понятие в древнегреческой литературе отсутствует. Там есть понятие стыда перед окружающими, то, что у В.И. Даля определено словами “слыть, слава”.

В русской же классической литературе понятие совести является ключевым и наиглавнейшим для понимания и изображения русского характера. Недаром Достоевский писал, что даже когда русский человек безобразничает, он всё равно помнит, что безобразничает. В классических произведениях русской литературы есть некая иерархия ценностей, вертикальное измерение бытия.

А сейчас эта вертикаль и в жизни, и в культуре упразднена. Остаются одни горизонтальные связи».

С этим лингвистическим изысканием, наверное, кто-то может поспорить, ну а я же предлагаю взглянуть на современное положение дел в русском языке. В наш быт прочно вошло слово «осознанность». Это калька с conscience, того самого сознания, которое заменяет англичанам совесть. И всё же сознание – не совесть, по крайней мере не то, что понималось под этим словом в классической русской литературе. Ещё один лингвистический источник новомодной «осознанности» – awareness, т.е. понимание того, что рядом есть другой человек, чьи интересы могут быть задеты твоими действиями. Всё как в известном английском афоризме о свободе моего кулака, которая завершается кончиком носа другого человека. Если же рядом никого нет, ни носа, ни кулака, если ты на другой земле, то вместе с этим исчезает и всякая необходимость в осознанности. Больше нет нужды тщательно выстраивать границы и идти на лживые, в сущности, компромиссы, ведь в отсутствии людей ты избавлен от «гнилых верёвок общества», как говорит другой герой Достоевского, ты можешь быть в полной мере свободен.

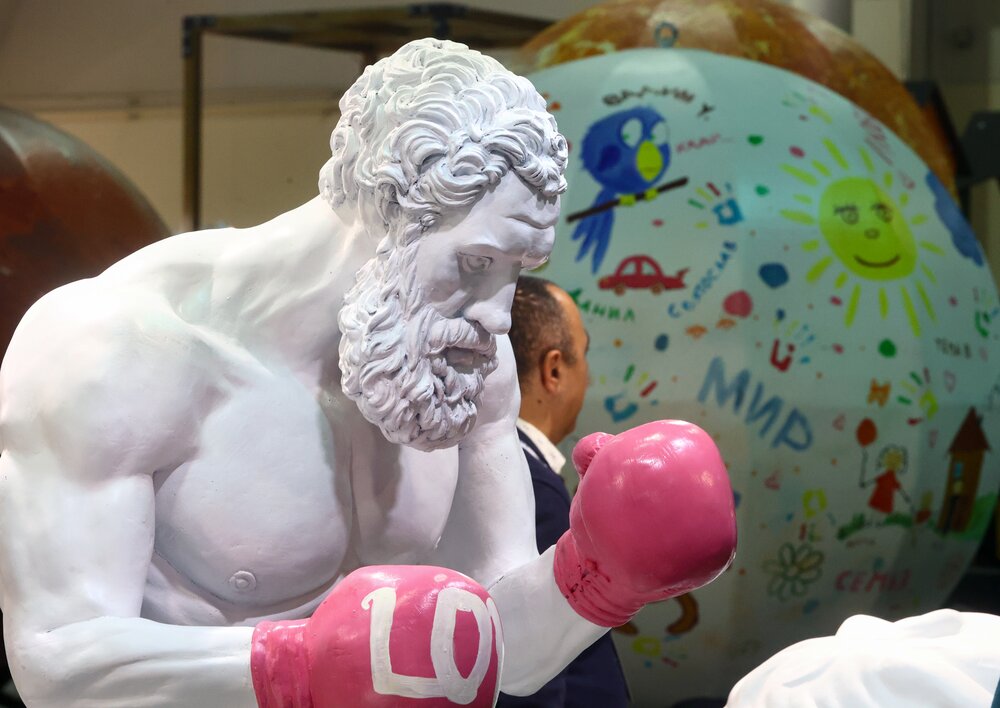

Фото: Чингаев Ярослав / Агентство «Москва»

Фото: Чингаев Ярослав / Агентство «Москва»Осознанность, таким образом, – это такой способ заботы о себе, который не слишком нарушает интересы других людей. Ни больше, ни меньше. Источник осознанности – внешний, социальный. Это негативное понятие в самом строгом смысле этого слова. Осознанность только ограждает нас от других. Источник совести – внутренний, независимый, нравственный. Это понятие позитивное.

Итак, как же так вышло, что, пройдя совершенно немыслимые виражи культурных апроприаций, русская совесть через Достоевского внезапно приземлилась на японскую почву, обретя свою плоть и кровь в сновидческом городе Сайлент Хилл? Это вдвойне парадоксально, если вспомнить, что этнограф Рут Бенедикт в своей знаменитой книге «Хризантема и меч» вообще отрицает саму возможность понятия совести в японской культуре.

Бенедикт предлагает делить моральный строй различных цивилизаций на «культуру вины» и «культура стыда». Культура вины свойственна христианским обществам, которые основывают свою мораль на объективном нравственном законе, выработанном в ходе глубоко индивидуальных поисков справедливости. Вина, таким образом, это нечто, что человек вменяет сам себе. Восточным же народам, и в особенности японцам, свойственна культура стыда, когда моральное содержание того или иного поступка оценивается исходя из предполагаемой реакции общества. Отсюда японская приверженность понятию «чести» как признаку социального статуса; чести можно лишиться только в глазах общества, и восстановление её точно так же происходит в социальном пространстве – речь идёт о практике мести.

Бенедикт резюмирует: «Настоящие культуры стыда, в отличие от настоящих культур вины, полагаются на внешние санкции за хорошее поведение, а не на внутреннее признание в грехе. Стыд – это реакция на критику других людей. Человек стыдится или из-за того, что его откровенно осмеяли и отвергли, или из-за того, что он дал повод себя осмеять. И в том и в другом случаях это мощная санкционирующая сила. Но она требует присутствия публики или по крайней мере воображаемого присутствия её. Вина же этого не требует. У народа, для которого честь – это соответствие жизни человека его автопортрету, человек может переживать вину, хотя никто не знает о его злодеянии, а чувство вины может быть облегчено исповедью».

Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»Культура стыда, пишет Бенедикт, достигает в Японии таких невероятных пределов, что порою скатывается в форменный абсурд. Так, японцы не торопятся оказывать друг другу внимание или жесты вежливости, полагая, что вежливость непременно потребует взаимности, а это требование в свою очередь может составить большое неудобство для того человека, по отношению к которому изначально была проявлена вежливость. Поэтому японцы могут казаться холодными и невнимательными, то есть «неосознанными» – именно потому, что они чересчур, болезненно внимательны. Можно сказать, что японский феномен стыда, изначально имеющий внешнее, социальное происхождение, настолько укоренился в индивидуальном сознании японцев, что обрёл черты внутреннего, психологического факта. То есть скорее сблизился с русской «совестью», нежели с западной «виной» (по крайней мере в нынешнем её состоянии), с максимумом нравственных требований, а не их минимумом.

Silent Hill – феномен, порождённый на стыке трёх разных культур. Это созданная японцами история про американский город, вдохновлённая русской книгой. Её события можно интерпретировать и через вину, и через стыд, и через совесть. Джеймс испытывает ужасающие нравственные муки, хотя с точки зрения современного морального утилитаризма мы могли бы его оправдать. В самом деле, ведь болезнь жены была в тягость ей самой, и, возможно, действия Джеймса можно понять не как убийство, но как всего-навсего гуманную эвтаназию? Почему полумёртвые должны обременять живых? Конечно, тогда и убийство старухи-процентщицы – вовсе не убийство, но камень, который кладётся в основание нового чудесного свободного мира, очищенного от предрассудков совести.

Впрочем, учитывая, что современный русский человек, следуя модным веяниям, всё чаще предпочитает говорить об осознанности, нежели о совести, можно согласиться с тем диагнозом, который выносит Непомнящий в уже упомянутом эссе: «Если мы потеряем традиции преемственности классической русской литературы, если наследие великих авторов XIX века будет сложено в сундук и благополучно забыто, тогда – прощай, Россия. Тогда наша традиционная ментальность буквально за два поколения изменится настолько, что это будет уже совсем другая страна, которая мне, честно говоря, малоинтересна».