Спор о судьбе России

– О Пушкинской речи Достоевского написано очень много – целые тома литературы. В первые дни по горячим следам писали журналисты, потом мемуаристы, потом критики, исследователи… И не только у нас, в России, – много работ выходило потом и в Русском зарубежье. Наши западные коллеги тоже писали о ней. У одного американского исследователя вышла целая книга, посвящённая Пушкинскому празднику в Москве 1880 года. Есть и другие англоязычные работы, и французские, и немецкие – возникла целая литература «Загадки Пушкинской речи». Что тогда произошло? Почему эта 40-минутная речь, произнесённая в зале Благородного собрания, куда пришёл цвет русской интеллигенции, произвела такое действие? Было два заседания. На первом выступал И.С. Тургенев, он произнёс красивую речь о Пушкине. Тургенев был любимцем публики, его речь вызвала аплодисменты, но то, что произошло потом, после речи Достоевского, – невозможно описать.

Владимир Викторо́вич. Фото: из личного архива

Владимир Викторо́вич. Фото: из личного архива– Как воспринималась эта речь в разные времена?

– В советское время преобладало суждение, что Достоевский, мол, большой художник, но неправильный мыслитель. В академическом издании Достоевского в 1984 году была такая итоговая оценка его Пушкинской речи: «иллюзорно-утопический призыв к “смирению”». Но к концу 80-х стали выходить совсем другие исследования, с иными оценками, – Игоря Волгина, например. У меня была большая статья в журнале «Вопросы литературы» (1991), которую я назвал «“Брошенное семя возрастёт”. Ещё раз о завещании Достоевского». О семени – это слова самого Достоевского.

Тогда в большом зале Благородного собрания собрались представители разных партий и направлений – и западники, и славянофилы, и либералы, и консерваторы, и радикалы. Чем-то объединить этих людей было трудно – они совершенно по-разному представляли себе судьбу России, а именно об этом и говорил Достоевский. Но впечатление от его речи было, по словам И.С. Аксакова, «как будто молния сверкнула». Молния истины, которая всех поразила. И все эту истину приняли – люди изначально разных направлений. Как говорил потом сам Достоевский, немного шутя: «и все обнялись». Эта идея чего-то общего, что должно объединить людей (как у Шиллера – «обнимитесь, миллионы»), положить конец распрям. Это был такой момент истины. Но только момент. Уже через два дня в одной из газет появляется недоумённое: «Что это было?». И каждый стал объяснять по-своему – мол, Достоевский сказал то, что все хотели услышать: что Россия ни в чём не уступает другим цивилизованным странам, и более того, на ней лежит долг спасения Европы, а может быть, и мира. Достоевского обвиняли в мессианизме, в мистицизме – в то время к этим вещам относились очень скептически, даже насмешливо. Вторая половина XIX века – торжество реализма, тогда говорили: «Надо сначала накормить людей, решить социальные проблемы, а уж потом думать о высоких идеях». Говорили и другое: нам надо самим учиться у Европы, а вы говорите – Европу спасать! Если посмотреть публикации в газетах и журналах 1880 года и позже, больше было «против», чем «за». Вот такой парадокс: сначала объединились и признали, а потом пошла волна против.

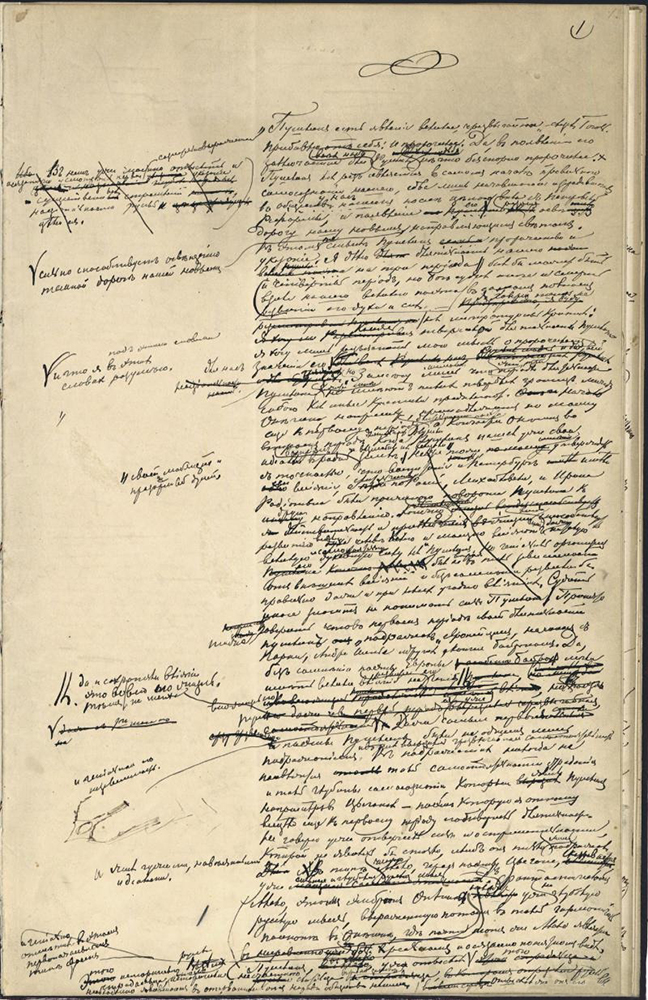

Черновик речи Достоевского о Пушкине. Фото: общественное достояние

Черновик речи Достоевского о Пушкине. Фото: общественное достояниеВ этом надо разобраться. А чтобы разобраться, нужно было собрать всё, что об этом событии писали, что я и сделал в этом сборнике. И получилась такая книга почти на тысячу страниц – полилог, всемирный спор.

– О чём же этот спор?

– О судьбе России. Надо ещё иметь в виду, что это 1880 год, время потепления отношений между обществом и государством – такая «оттепель» XIX века. Тогда носились в воздухе надежды на Конституцию, на либеральные реформы. И Пушкинский праздник случился очень вовремя: стране нужно было имя, которое могло бы объединить общество и поставить Россию в контекст мировой культуры. И это имя было найдено.

В европейских странах уже давно были известны писатели, представляющие культурный код нации: в Англии – Шекспир, в Германии – Гёте, в Италии – Данте и т.д. А для нас это, конечно, Пушкин. Но мы не сразу к этому пришли: был Писарев, который разгромил Пушкина, была «передовая молодёжь» – она превозносила поэтов социальной проблематики, прежде всего Некрасова. Ну а Пушкин что? Несовременный поэт, несвоевременный… И когда в 1859 году Аполлон Григорьев сказал: «Пушкин – наше всё», – его осмеяли! А Достоевский к этому вернулся. Он сказал, что Пушкин не только великий художник, но и великий мыслитель.

Портрет А. С. Пушкина кисти О. А. Кипренского. Фото: Государственная Третьяковская галерея

Портрет А. С. Пушкина кисти О. А. Кипренского. Фото: Государственная Третьяковская галерея Алтай. Фото: Aleksandra Sapozhnikova / Unsplash

Алтай. Фото: Aleksandra Sapozhnikova / Unsplash Фото: Max Titov / Unsplash

Фото: Max Titov / Unsplash Фото: Nahel Abdul Hadi / Unsplash

Фото: Nahel Abdul Hadi / Unsplash