Про существование Курильских островов у нас в стране знают из-за спора с японцами, а про Сахалин – благодаря Чехову. Но чтобы узнать эти места по-настоящему, сюда нужно добраться и немного пожить, пропитаться воздухом (или просто духом) островов, «просахалиниться». А жить здесь можно только по любви.

Итак, названия Сахалин и Курилы в России, конечно, знают все, но в то же время это настолько далеко, что как будто бы уже и не у нас. Хотя Земля и круглая, мы привыкли к проекции Меркатора, а на карте это край земли, дальше только Тихий океан, Америка уже с другой стороны. И несмотря на то, что новый день в России начинается на Чукотке и Камчатке на час раньше, Сахалин и Курилы – тоже место, где рождается солнце.

Моя поездка на Курилы получилась случайно: увидела пост в ленте о наборе группы во вполне бюджетный поход с красивыми «нездешними» фотографиями. Я тут же посмотрела цену билетов на самолёт и решилась. Я же люблю все необычное, это вам не Камчатка с Байкалом, где все были. Единственная в России область, состоящая только из островов, – Сахалинская. Зато теперь могу говорить, что знаю Россию от края до края, от Калининграда до Курильских островов, и с особым чувством петь «Широка страна моя родная», хотя, наверное, правильнее будет сказать «длинна».

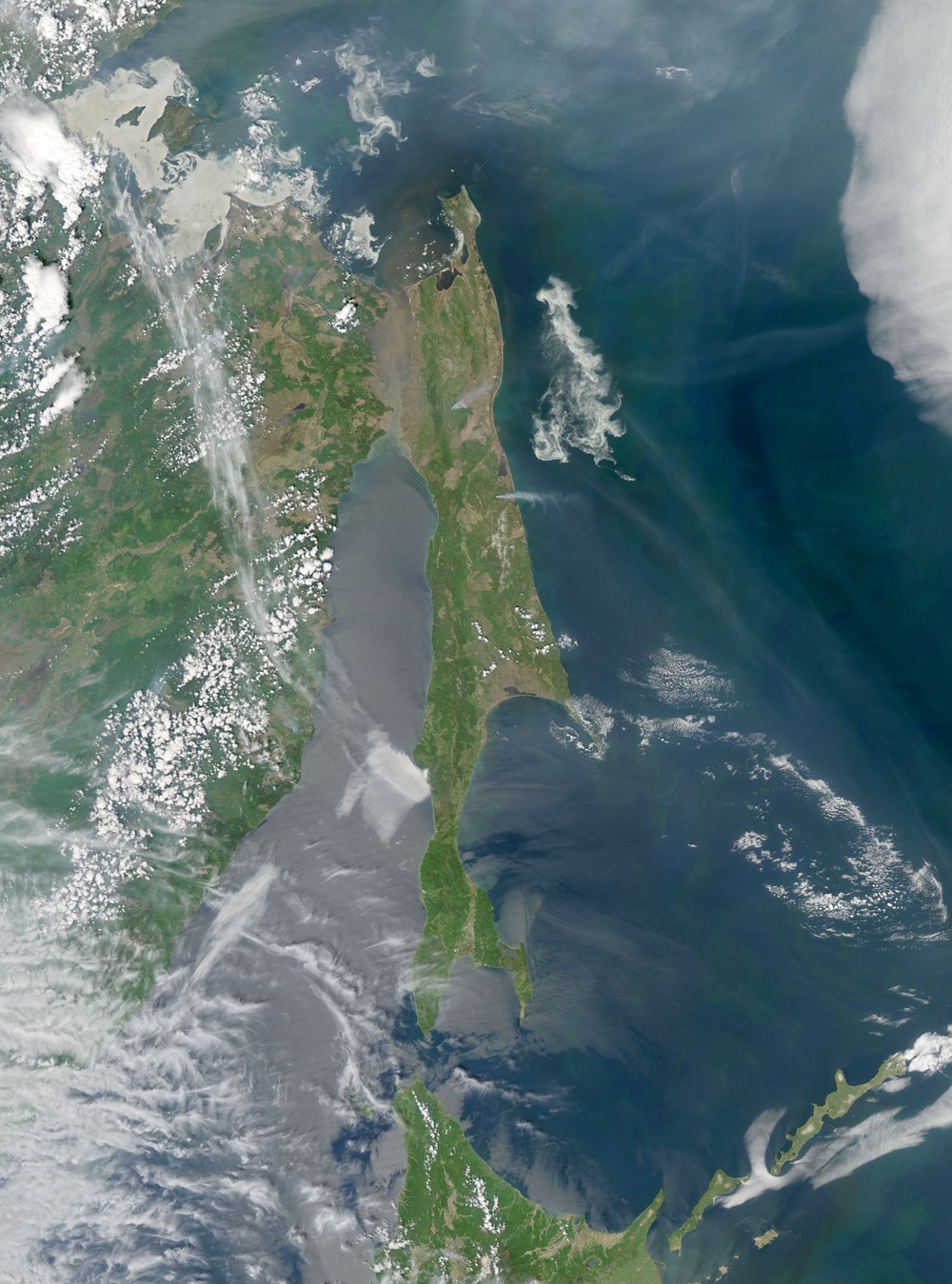

Остров Сахалин. Фото: The Earth Observatory / NASA

Остров Сахалин. Фото: The Earth Observatory / NASAКак добраться

Сахалин – это остров, похожий на рыбу. Если бы я про это не прочитала, то никогда бы сама не заметила, наверное, потому, что в рыбе разбираюсь плохо. Но вы можете проверить если не на карте, то с борта самолёта. Да, добраться до Сахалина оказалось не так уж и сложно: самолёт из Москвы без пересадок (в Тайланд многие тоже 8 часов летают – и ничего). И не так уж и дорого, если покупать билет заранее (мой стоил 25000), вполне сравнимо с любой близлежащей страной, куда можно махнуть в отпуск. Есть между материком и островом и паромная переправа из порта Ванино (Хабаровский край), дорога займёт меньше суток.

На южные Курильские острова Итуруп, Кунашир и Шикотан можно попасть также на теплоходе-пароме из порта Корсаков в часе езды на рейсовом автобусе от Южно-Сахалинска (по времени от суток – в зависимости от острова, по стоимости в этом году – около 4500, билеты на сайте Сахпасфлота) или же на самолёте местной авиакомпании «Аврора» (час и 8000). У «Авроры» между островами даже вертолёты летают, кстати. Недорого.

Про северные острова тут говорить не будем, туда из Петропавловска-Камчатского, и там всё гораздо сложнее, так как населённый остров только один – Парамушир. Остальные острова Курильской гряды сейчас не заселены, так что если вы думали, что в XXI веке нет никаких серьёзных необитаемых островов, то это не так. Посмотрите снимки Онекотана сверху – вам понравится.

Кольцевое озеро и вулкан Креницына на о. Онекотан. Фото: Елена Ветрова / Wikipedia

Кольцевое озеро и вулкан Креницына на о. Онекотан. Фото: Елена Ветрова / WikipediaЗлую шутку с вами может сыграть погода, нередки и шторма, и туманы, поэтому рейсы как по воде, так и по воздуху могут задерживаться на несколько дней. Но нам повезло, несмотря на конец сентября.

С тем, чтобы куда-то добраться на островах, уже сложнее, так как асфальт здесь заканчивается примерно вместе с населённым пунктом, а грунтовки проложены часто по сильно пересечённой местности (потому что ровной нет), но это уже другая история. Для неё есть японские внедорожники и местные опытные водители.

На Сахалине есть железная дорога, но иногда автобусом доехать проще. В Южно-Сахалинское аэропорт почти в городе, 20 минут на рейсовом автобусе до центра. Автобусы по городу хотят отлично: часто и по расписанию, проезд стоит 35 рублей, и оплатить можно банковской картой на валидаторе, ни «Троек», ни «Подорожников». Всё современно, включая автобусы.

Куйбышевский залив, о. Итуруп. Фото: Vera.vvo / Wikipedia

Куйбышевский залив, о. Итуруп. Фото: Vera.vvo / WikipediaФилософия места

Первыми встретить солнце, поесть на завтрак сваренных вкрутую в геотермальных источниках яиц с красной икрой, подняться на вулкан сквозь облака пара, подкрепляя силы нескончаемой брусникой, смотреть направо и видеть море, налево – и океан, угостить лису орехами, а вечером пить чай с клоповкой под крики чаек и прятать суп от медведя. Курилы – это по любви.

Если вы мечтали отправиться в путешествие на край света, то как раз здесь, за Сахалином и Курильскими островами, и кончается карта. На острове Шикотан даже мыс так и назван – Край света. Красивое место. Если стоять на мысе и смотреть вперёд, то ближайшая земля окажется через 5400 километров на другой стороне Тихого океана.

Мыс Край Света на острове Шикотан. Фото: Екатерина Васягина / Wikipedia

Мыс Край Света на острове Шикотан. Фото: Екатерина Васягина / WikipediaНесмотря на то что люди на островах жили ещё до того, как придумали карты, главный дизайнер на островах – это природа. И когда она творила Сахалин и Курилы, то меньше всего имела в виду человека. Что тут всё сурово – понимаешь ещё в городе (иногда кажется, что и наше государство тут берёт пример с природы), даже бирюзовое море и белые пляжи не меняют этого ощущения, ведь прямо на песке свежий след медведя, за ноги цепляется карликовый шиповник, как только отходишь с пляжа (что едят на Итурупе коровы – для меня загадка), а погода меняется за полчаса. За несколько часов дороги на любой экскурсии видишь настолько разные ландшафты, как будто три страны объехал. Очень это необычное сочетание. Смотришь на всё это – и через пару дней возникает ощущение, что попал на другую планету. Такая самобытная природа не просто никого не оставляет равнодушным – она делает глубже.

Сахалин: Южный

Южно-Сахалинск встретил солнцем нового дня, ночь пропала в полёте, и поэтому я сразу пошла гулять по городу, решив, что уже выспалась в самолёте. Здесь нет никакого старого города, потому что до 1905 года на этом месте была деревня Владимировка (один из пунктов каторги). За 40 лет японского владычества южный Сахалин очень индустриализировался, но тем не менее столица префектуры Карафуто Тоёхара была в основном застроена деревянными домами, а, превратившись после 1946 года в Южно-Сахалинск, современный город фактически был выстроен в 60-е. Поэтому до сих пор в большой своей части Южный, как его называют на острове, – город пятиэтажных хрущёвок с ровными улицами и прямоугольниками кварталов. Современные урбанисты найдут за что покритиковать Южно-Сахалинск, хоть он и местная столица. Но если вы родились ещё в СССР и у нас присутствует некоторая ностальгия по обычному спальному микрорайону вашего детства, то, бродя по Южно-Сахалинску, вы будете улыбаться: он немного ещё живёт в тех временах. Бельё во дворах, гаражи, некошеные газоны, на которых колосится вовсе не газонная трава, пенсионерские садики под окнами первых этажей, простенькие подъезды без евроремонта, неидеальный асфальт и сильно б/у бордюры. Только вот машины не советские, на 90% праворульные (с большим отрывом лидируют «Тойоты») и на 99,9% с одинаковыми цифрами региона на номере – остров.

Панорамный вид на новый микрорайон "Черемушки" в городе Южно-Сахалинске, 1964 год. Фото: Лев Носов / РИА Новости

Панорамный вид на новый микрорайон "Черемушки" в городе Южно-Сахалинске, 1964 год. Фото: Лев Носов / РИА НовостиВ этом городе не тесно, всему хватает места, домам не обязательно лепиться друг к другу, есть скверы и большие дворы, даже пустыри ещё встречаются. С другой стороны, новые градостроительные тенденции проникли и в Южный: уличные раскопки и благоустройство скверов, новые жилые кварталы и модные остановки, интересная подсветка фасадов. Только ночью в городе ещё темновато: фонари работают, а красивый уличный декор – нет: наверное, берегут на праздник. Мне сразу бросилось в глаза обилие велодорожек. Это так непривычно выглядит, когда асфальт и бордюры ещё 5 раз не поменяли, а о людях уже подумали. И не страшно, что велосипедистов в таком количестве я не видела и подавно – дорожки используют самокатчики.

А вот влюбилась я в муралы. Это такие граффити на всю стену дома. Кто бы мог подумать, что обыкновенные пятиэтажки так легко превратить в предмет искусства! Проект «Взгляды», курируемый уроженцем Южно-Сахалинска, поддерживают в администрации города, и теперь каждый год торцевые стены домов расцветают всё новыми тематическими муралами. К концу сезона их будет уже под сотню, и это практически всего за 2 года. Теперь Южно-Сахалинск ещё и музей стрит-арта. Триптих Антона Спутника – мой фаворит.

Мурал-триптих Антона Спутника в Южно-Сахалинске: «Перипетия», «Ориентир» и «Смыслы». Фото: vk.com/antonsputnik

Мурал-триптих Антона Спутника в Южно-Сахалинске: «Перипетия», «Ориентир» и «Смыслы». Фото: vk.com/antonsputnikОсобенность Южно-Сахалинска – это сопки, которыми окружен город, их видно почти из любой точки. В хорошую погоду стоит первым делом пробираться к Горному воздуху. Это большой современный горнолыжный курорт на сопках, где и летом есть чем заняться. Про него все говорят в первую очередь, когда спрашиваешь, что посмотреть в городе, но, признаться честно, я не рассчитывала сильно удивиться и задержаться там надолго (ну не Кавказ же и не Тянь-Шань). А зря, полдня мне еле хватило. 4 канатные дороги поднимают туристов на одну, а затем и другую вершину, откуда открывается не только вид на город, но и на Анивский залив вдалеке. А воздух! Виды с двух последних канаток тоже впечатляют. Чувствуешь себя птицей или дроном. Спускаться можно по экотропам, есть как пешие, так и велосипедные (пункт проката велосипедов внизу). И я очень пожалела, что на это времени у меня не хватило, потому что виды открываются замечательные, и очень хочется повнимательнее разглядеть все эти странные растения, вдохнуть сосны, сфотографироваться с местными суровыми берёзками (на Сахалине и Курилах растёт каменная береза, или берёза Эрмана), посидеть в беседке и, конечно же, поесть в одной из кафешек. На горе Большевик находится один из лучших ресторанов Южно-Сахалинска – «601». На обратном пути не забудьте выпить минералочки (привозная, но с Сахалина) в бювете.

Так как комплекс находится в непосредственной близости от площади Победы, то сразу можно изучить и военную историю острова в музейно-мемориальном комплексе «Победа». Про войну 1905 года мы все знаем мало, так что будет небезынтересно. Для Сахалина-то она сыграла очень важную роль, на 40 лет наполовину превратив остров во владения Японии. Великую Отечественную мы тоже никогда не рассматриваем с дальневосточной точки зрения, ведь СССР объявил войну Японии только 9 августа 1945 года, и хотя она продлилась чуть меньше месяца, и на Сахалине, и на Шумшу (это один из Курильских островов) бои были серьёзные. В музее два зала с прекрасными трёхмерными панорамами повествуют об этих событиях. Идти надо обязательно с экскурсией. Заодно и про японский быт можно узнать много интересного. Хотя и в классическом зале можно найти интересную информацию: мало кто сейчас знает, что существовал план раздела Японии на зоны влияния аналогично тому, как поступили с Германией. И как бы странно это ни звучало, только атомные бомбардировки и своевременная капитуляция спасли Японию от этого.

Музейно-мемориальный комплекс «Победа» в Южно-Сахалинске. Фото: vk.com/sakh_museum_pobeda

Музейно-мемориальный комплекс «Победа» в Южно-Сахалинске. Фото: vk.com/sakh_museum_pobedaОстальные музеи пришлось отложить на следующий день, да и в один день их все уместить невозможно. Краеведческий музей – самое примечательное здание города, потому что японское – с характерной крышей, оригинальным балконом и прудом с фонтаном перед домом. В саду вокруг музея тоже несколько интересных вещей: например, часть старого деревянного японского водопровода, последние трубы которого заменили на современные не так уж и давно. Ну а в самом музее вся жизнь острова – от его образования до современности. И, надо признать, это тяжёлая история. Но не узнать её, приехав сюда, просто непростительно.

Позволю себе небольшой экскурс. История открытия Сахалина уже нетривиальна. До XVII века им вообще никто сильно не интересовался, даже первые экспедиции об острове давали смутное представление, считая, что это полуостров. Свои знаки государственности на островах (в том числе и Курильских) ставили то голландцы, то русские, то японцы, а коренному населению доставалось ото всех. Точку в государственной принадлежности Сахалина поставил адмирал Невельской, при этом нарушив данный ему приказ о мирной разведке, поссорившись и выгнав японских торговцев, но был прощён Николаем I. Раз уж где-то был поднят русский флаг – не спускать же его. По первому официальному договору Сахалин признавался совместным протекторатом России и Японии, а Курилы делились по проливу Фриза (то есть Итуруп, Кунашир и Шикотан оставались Японии), но довольно быстро договорились, что Сахалин полностью отойдёт России, а все Курилы – Японии. Это важный момент, к которому мы ещё вернёмся: с 1875-го по 1945-й Курилы принадлежали Японии. Новые российские владения надо было заселять, но желающих как-то не находилось, ведь сельское хозяйство тут было невозможно. По русской традиции «если никто не хочет – заставим» при Александре II на Сахалине учреждается каторга. Остров окончательно приобретает репутацию места, где жить невозможно. Несмотря на нелестные отзывы современников, первым из которых был Антон Павлович Чехов, всё это работало до русско-японской войны. «Вокруг вода – посередине беда». После поражения Российской империи пришлось отдать японцам только лишь половину Сахалина, что в мире было воспринято как большой успех нашей дипломатии, в России же возглавлявшего переговоры Витте стали саркастически называть «графом полусахалинским». За 40 лет японского владения южным Сахалином на бывшем каторжном острове построили города и фабрики, железную дорогу. Назывались новые территории губернаторством Карафуто, что в переводе означает «толстая берёза» в честь тех самых каменных берёзок Эрмана, которые, по сравнению с нашими из средней полосы, и правда приземистые и коренастые. А ещё завезли сюда огромное количество корейцев (корейский полуостров тогда был фактически японской колонией) в качестве почти рабской рабочей силы.

Железная дорога для транспортировки угля, Северный Сахалин. Фото: historyrussia.org

Железная дорога для транспортировки угля, Северный Сахалин. Фото: historyrussia.orgПосле революции в Российской империи, пока молодая советская власть была занята гражданской войной, Япония оккупировала и северный Сахалин, но в 1925 году Советский Союз попросил территорию освободить. Уже тогда здесь были известны не только месторождения угля, включающие редкоземельные металлы, но и нефти. Вторая мировая война снова изменила положение дел. На Ялтинской конференции союзники договорились о вступлении СССР в войну с Японией в обмен на южный Сахалин и Курилы, которые и были захвачены советскими войсками полностью в течение месяца. До запланированной высадки на Хоккайдо дело не дошло, так как Америка уже поняла, что после атомных бомб Япония готова сдаться и без русских солдат на своей территории. Японское население было депортировано (точнее, репатриировано) с островов в течение 20 лет (основная масса в первые годы), заодно с ними выслали и один из самых таинственных народов мира, коренных жителей японских островов, а потом и Сахалина и Курил, – айнов. Их языку, генетическому коду и антропологическому облику учёные не могут найти аналогов до сих пор. Японская инфраструктура досталась в наследство Советскому Союзу, заводы работали до 90-х годов, а узкоколейную железную дорогу переложили на российский стандарт только в 2010 году. Где-то тут зародилась проблема принадлежности Курил, из-за которой до сих пор не может быть подписан мирный договор между Россией и Японией.

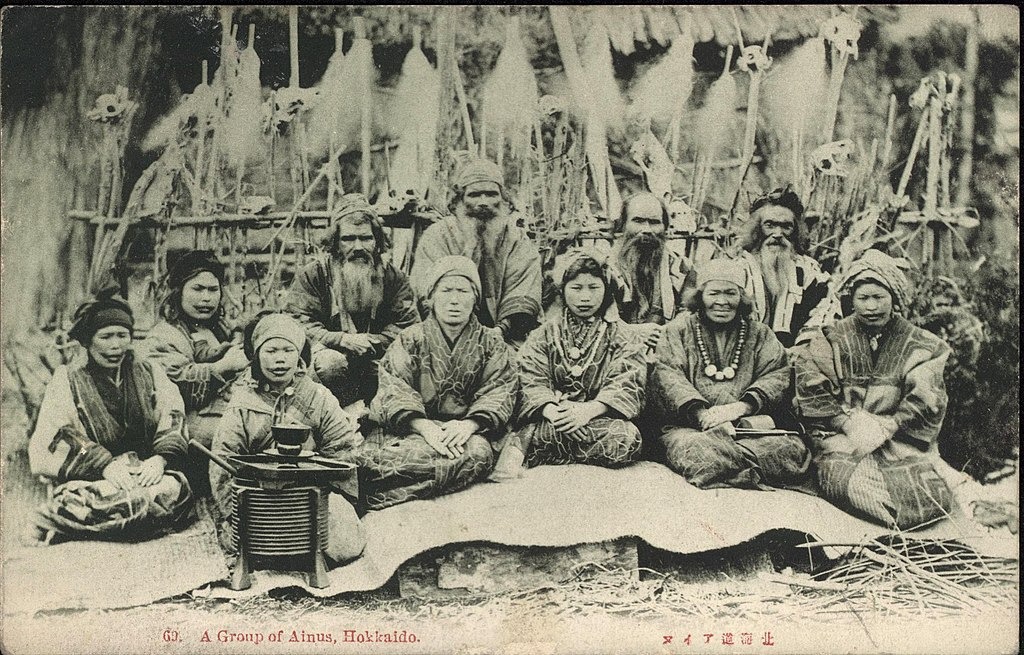

Группа айнов с острова Хоккайдо, конец XIX в. Фото: ГИМ

Группа айнов с острова Хоккайдо, конец XIX в. Фото: ГИМСразу после войны Япония была под американским протекторатом и не подписывала самостоятельно никаких договоров о передаче территорий, а до дела дошло только в 1951 году, когда в Сан-Франциско подписывался мирный договор между союзниками и Японией, по которому Страна восходящего солнца отказывалась от южного Сахалина и Курильских островов (с добавлением «территорий, приобретённых после войны 1905 года»), но не уточнялось, в пользу какого государства, да и острова не были поименованы. СССР этот договор не подписал, т.к. его уточняющие правки не были приняты. Современная же Япония считает, что острова Итуруп, Шикотан и Кунашир никогда и не входили в их понимании в состав Курильских островов, от которых они отказались после войны (и они и не были приобретены по Портсмутскому договору), а являются вековыми владениями Японии (с 1875-го, помните?) и были оккупированы Советским Союзом. Эта позиция с самого начала поддерживается США. Дальнейшие попытки решить конфликт и поделить спорные острова успехом не увенчались.

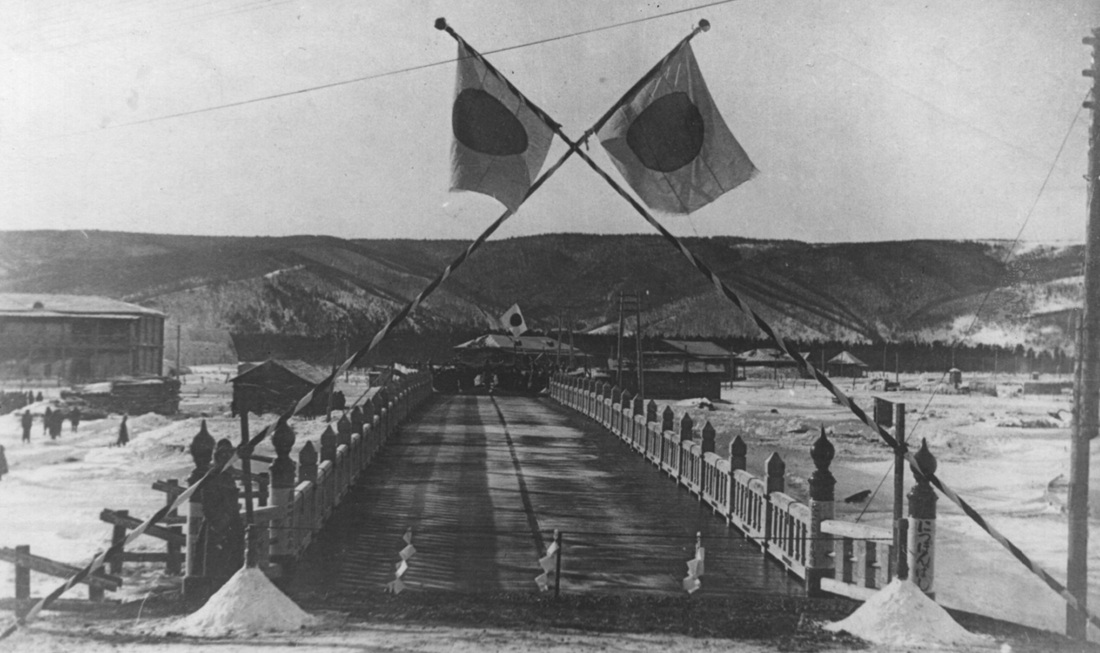

Белый мост в г. Александровске в период японской оккупации, 1920-е годы. Фото: СОКМ / historyrussia.org

Белый мост в г. Александровске в период японской оккупации, 1920-е годы. Фото: СОКМ / historyrussia.orgВернемся в музей. Его, кстати, можно посетить несколько раз в день со сборной экскурсией, что гораздо познавательней. Особенно интересны залы, посвящённые судьбе корейцев и коренным народам Сахалина. В первом можно сделать фото некоторых предметов быта корейцев и высылать потом друзьям как загадки, а во втором чего стоит только макет празднования Дня медведя, сделанный одним из каторжников из хлебного мякиша. Меня заворожили таинственные айны, создавшие в своём совершенно обособленном от внешнего влияния мирке очень развитую неолитическую культуру Дзёмон, просуществовавшую 1000 лет. Это предки айнов изобрели первую в мире керамику. Протояпонцы в результате долгих войн вытеснили айнов с японских островов, но культурно обогатились от коренных обитателей. Оказывается, даже самурайских кодекс Бусидо, традиция харакири, да и сама катана возникли под влиянием айнской культуры, даже синтоизм многое впитал из верований айнов. Вас поразят и увлекут множество деталей, о которых можно подробнее прочитать в интернете: и «широкие улыбки» айнских женщин, и ритуальные палочки для приподнимания мужских усов во время еды. Кстати, названия Курильских остров вовсе не японские, а тоже айнские.

Имя Сахалину сделал Чехов, и его тут за это очень уважают. Заметить это можно сразу, так как даже аэропорт Южно-Сахалинска носит имя Чехова. А его книге «Остров Сахалин» здесь построили целый музей. Даже интересно, сколько сахалинцев её читали и проходят ли её в обязательной школьной программе на острове. Музей рассказывает о каторге, какой ее увидел Чехов. За 3 месяца, проведённых на острове, Антон Павлович, имевший целью «перепись населения», при поддержке местных чиновников поговорил с 10 000 человек и вывод сделал один: Сахалин – это ад. Конечно, ничего хорошего на крупнейшей каторге Российской империи заключённых не ждало. Но всё же мне интересно, что бы написал Антон Павлович, если бы побывал в ГУЛАГе в 30-е годы уже ХХ века. Сегодня, глядя на музейные макеты и фотографии каторги и слушая рассказ экскурсовода, невозможно не сравнивать. И всё же есть впечатление, что суть страдания людей на сахалинской каторге и в лагерях ГУЛАГа была разной. А тогда царская каторга просуществовала 30 лет, и именно благодаря книге Чехова здесь начались проверки и улучшение режима. Система была устроена так, что, даже отбыв свой срок, уехать с Сахалина сразу было нельзя, да и потом малореально. И если после закрытия каторги в 1906 году абсолютное большинство населения острова составляли ссыльные, то понятно, что, несмотря на все перипетии ХХ века, на острове и сейчас проживает достаточно их потомков, так что изучение истории рода на Сахалине имеет свою специфику.

Перевозка стволов деревьев в Дуэ, Сахалин. Фото: Антон Чехов / zeno.org

Перевозка стволов деревьев в Дуэ, Сахалин. Фото: Антон Чехов / zeno.orgПризнаться, я книгу Чехова ещё не читала, зато читала «Остров Сахалин» Эдуарда Веркина. В его постапокалиптическом мире Сахалин – это ад в квадрате, который может только сгореть в огне, но до этого заставит о многом задуматься и породит надежду на то, что человек ещё сможет изменить всё, даже если зло и грех победят. Просто предвечный закон другой. Я, конечно, знала, что это роман с отсылкой, но только после посещения Сахалина и музея чеховской книги поняла, насколько.

Перед отъездом мне удалось посетить и Художественный музей, чему я очень рада, так как посмотрела замечательную выставку… кого бы вы думали? Северокорейских художников! Обмен культурными ценностями, значит. Работы хоть и не совсем современные, но великолепные. И такие непохожие на классическую экспозицию российской художественной галереи. Выставка советского сахалинского художника родом из Грузии тоже приоткрывает для нас, современных, завесу в тот мир, которого уже нет. Как будто пообщалась с людьми, которые рассказали мне про своё время и своё восприятие реальности.

Редко кто в Южном может пройти мимо рынка с морепродуктами, будем считать это местным аттракционом. И, конечно же, с первого взгляда видно, что остров – самое корейское и одновременно японское (хотя тут поспорит Владивосток) место в стране. Так что вас не минует ни корейская еда, ни магазины японских товаров. Какой-то рай для подростков.

Областной краеведческий музей в Южно-Сахалинске. Фото: I13Robin / Wikipedia

Областной краеведческий музей в Южно-Сахалинске. Фото: I13Robin / WikipediaЕсть в Южно-Сахалинские католическая церковь с отличными концертами, а рядом – Музей медведя с замечательными детскими мастер-классами. Ещё есть зоопарк, ботанический сад, большая оленья ферма и аквапарк. Ну и нефть, и газ тоже есть, и это, согласитесь, многое меняет. Правда, местные говорят, что не так уж много и изменилось после того, как их стали разрабатывать. Но в городе появилась бетонная стела, увенчанная двуглавым орлом. Сурово и чётко, как тут принято. Сразу понятно, чья тут нефть, и за обилием японских машин и корейской косметики никто не забыл, где живёт.

Сахалин: поездки по острову

Осмотрев Южно-Сахалинск, ещё рано уезжать, ведь кроме столицы есть на острове-рыбе и другие достопримечательности, главное – чтобы погода позволила до них добраться. Мне удалось посетить две замечательные экскурсии и исполнить свою мечту. Это было посещение маяка, и, конечно же, на Сахалине я выбрала Аниву. Заброшенный японский маяк на одноименном мысе, добраться до которого можно только по морю, да и вообще выглядит это место почти как с любимого икеевского постера моей юности. Как его тут построили в 30-е годы – даже сложно представить, а сегодня, пока маяк ещё держится, это ещё и крутая альтернативная достопримечательность, ведь в маяк можно зайти и подняться на самый верх, в его сердце – фонарь. И с воды, и с кругового балкона маяка (хотя это далеко не полный список локаций) можно сделать замечательные кадры. На камнях у маяка лежат нерпы, в другое время тут можно встретить и сивучей. Экскурсии на Аниву обычно стартуют из Южно-Сахалинска рано утром, чтобы добраться по спокойному утреннему морю, но если у вас в компании наберётся народу на лодку, то можно и рассвет встретить на маяке. По дороге туда туристы обычно ещё сонные, а вот обратно уже крутят во все стороны головами, а капитаны рассказывают историю этих мест и обращают внимание на достопримечательности: скалы, водопады, заброшенные посёлки маячников и рыбаков. В бухте Мраморной на полпути делают остановку на чай с пончиками. Тут мы познакомились с ещё одним интересным местным явлением: выброс анчоусов на берег. Идущая на нерест крупная рыба оттесняет косяки мелких анчоусов к берегу, и их выкидывает волнами на пляж в таком количестве, что весь песок усеян серебристой крапинкой. Конечно же, мы тут же бросились проводить спасательную операцию – стали закидывать анчоусов обратно.

Маяк Анива. Фото: Yaroslav Shuraev / Wikipedia

Маяк Анива. Фото: Yaroslav Shuraev / WikipediaБерега Сахалина в этом месте выглядят с воды совершенно идиллически: нежно-зелёные холмы с ниспадающими в море водопадами, поросшие лесом и альпийскими лугами. Лугами? Нет, там бамбучник и ни одной травинки! Этот мелкий и вредный родственник статного бамбука кустится тонкими прочными ветками и у корней стелется по земле, делая сопки совершенно непроходимыми, потому что тропу через него можно прокладывать с помощью мачете, пока не устанешь. Нравится это растение только если медведям, в нём хорошо спать – никто не беспокоит.

Следующим я посетила знаменитый мыс Птичий (Великан). Здесь прямо на пляже находятся красивые скалы-останцы, две их них в форме ворот, а на обрыве над чистейшим изумрудным морем начинается настоящая тайга не только с соснами, но и с пихтами, которые ну никак не ожидаешь встретить на Сахалине. С растениями здесь вообще удивительная история: во-первых, на Сахалине мирно соседствуют северные и южные виды, а во-вторых, здесь присутствует не до конца разгаданный учёными гигантизм трав при карликовости деревьев. Обычный лопух или сныть вырастают тут до поистине невероятных размеров (типичные фото – человек в лопуховом лесу или лист величиной с дверь машины). Как уж тут не начать запасать такое богатство на корейские салаты! Наш водитель и гид не просто не давал нам скучать в долгой поездке, но и угощал по местной традиции шикарным сахалинским обедом (свежесваренный суп из разных видов рыб и те самые волшебные салаты), а для желающих была даже настойка из клоповки.

Мыс Великан. Фото: Екатерина Васягина / Wikipedia

Мыс Великан. Фото: Екатерина Васягина / WikipediaПоездки к достопримечательностям в южной части Сахалина занимают почти целый день, и нужно учитывать, что дорога местами будет плохая, то есть очень плохая, проложенная неведомым грейдером по заросшим лесом склонам сопок, размытая ручьями и дождями. Стоимость этих экскурсий из Москвы кажется великоватой (от 7000 руб на человека), но это пока не окажешься на месте. Тем более есть хорошая новость: даже если ты один, можно без проблем купить место в сборной группе и ехать в джипе с другими интересными людьми со всех концов страны.

Вообще все экскурсии на Сахалине и Курилах – очень личный туризм. Потому что едешь ты не в огромном автобусе с аудиогидом, а в джипе или лодке с живым местным жителем, у которого есть тысяча историй и ответы на все твои вопросы. И знаете, за проведённые на островах 2 недели я не встретила ни одного скучного или посредственного гида.

Маяк Слепиковского, Холмский район, Сахалинская область. Фото: Katya2407 / Wikipedia

Маяк Слепиковского, Холмский район, Сахалинская область. Фото: Katya2407 / WikipediaПод конец второй недели путешествия бухты, мысы и дороги стали путаться и терять резкость, а вкус мяса, кажется, был забыт окончательно. Мои московские друзья уже устали каждый день изумляться новой планете на моих фотографиях. А ведь многое я даже не успела посетить: Холмск с Чёртовым и Ведьминым мостами, маяк Слепиковского, бухту Тихую, мыс Евстафия, устричную банку озера Буссе… И это только на юге, а есть ведь и северный Сахалин. Учтите только, что местные вулканы не обычные, а грязевые. Прав был Антон Павлович, писавший после своего путешествия, что теперь его московская жизнь кажется ему такой мещанской и скучной, что хочется кусаться. Суровый Сахалинский край способствует «возмужалости» и заставляет переоценить многое. И у меня теперь тоже, как и в строках Чехова, все «просахалинено».

Продолжение следует