Спустя годы и неимоверное количество самых разнообразных открытий сложно в полной мере оценить то, что сделал для России Николай Иванович Пирогов. Учёный и педагог, врач и основоположник отечественной военно-полевой хирургии, но ещё и гуманист. Преклоняясь перед наукой, он оставался гуманистом, думая в первую очередь о людях.

Талантам нужно помогать

Николай Пирогов родился 25 ноября 1810 года в Москве. Происходил он из многодетной семьи, в которой сложилась славная традиция служения Отечеству. Глава семейства Иван Иванович, занимавший должность казначея в провиантском управлении, понимал, что состояться в жизни можно только благодаря образованию. И поэтому его сыновья с самого раннего детства занимались с репетиторами, а потом стали учиться в частном пансионе.

Николаю было двенадцать, когда он переступил порог пансиона Василия Кряжева. Мальчишка стал изучать математику, географию, историю, бухгалтерию, танцы, музыку, иностранные языки и другие дисциплины. У него всё получалось, он демонстрировал одинаково хорошие результаты и в точных предметах, и в естественных науках. Но затем произошла трагедия, ударившая по семье: в ведомстве, где работал отец, обнаружилась серьёзная недоимка. Виновным был назначен Иван Иванович, что повлекло за собой арест его имущества. Соответственно, оплачивать учёбу в пансионе стало нечем.

В критический момент, когда казалось, что будущее Николая стало максимально тёмным, на помощь пришёл друг семьи – профессор медицины Ефрем Осипович Мухин. Благодаря знакомствам и авторитету он сумел договориться с руководством Императорского Московского университета, и Николаю Пирогову позволили поступить на медицинский факультет. Это являлось исключением из правил, поскольку парню на тот момент было лишь четырнадцать лет вместо положенных шестнадцати. Но Мухин старался не зря. Николай не подвёл своего благодетеля – наоборот, Пирогов своим рвением к учёбе поражал всех, особенно родственников, далёких от медицины. Однажды он притащил домой наглядные пособия по анатомии. Николай вспоминал: «Когда я привёз кулёк с костями домой, то мои домашние не без душевной тревоги смотрели, как я опоражнивал кулёк и раскладывал драгоценный подарок… по ящикам пустого комода, а моя нянюшка… приговаривала: “Господи Боже мой, какой ты вышел у меня бесстрашник”».

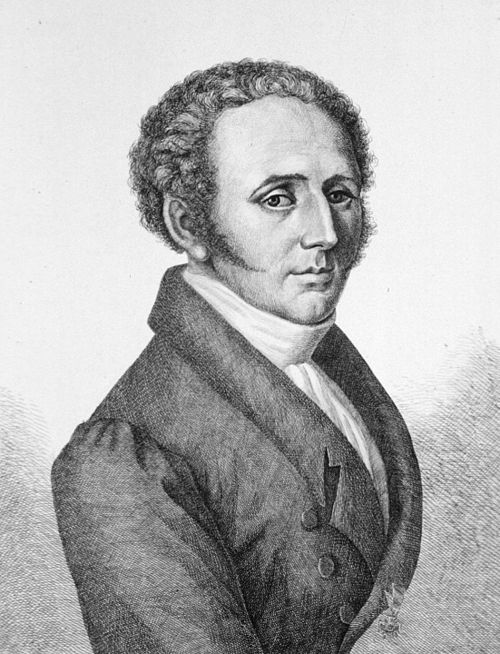

Е.О. Мухин. Фото: общественное достояние

Е.О. Мухин. Фото: общественное достояниеФинансовое положение семьи по-прежнему оставалось трудным, денег на учёбу в университете не было. Но Николай нашёл подработку, заняв должность прозектора в больничном морге (по другим данным, он трудился в морге при анатомическом театре). Выбор профессии был осознанным, поскольку вскрытие трупов позволило ему превратить теоретические занятия в практические. Не только финансовая составляющая толкнула Пирогова к этой работе. В то время система обучения в университете окончательно устарела. Анатомия изучалась только по атласам, о работе на «наглядных пособиях» речи не шло. И Николай понимал, что необходимые знания ему нужно получать на стороне. Он вспоминал: «По тогдашнему моему образу мыслей, я обязан был жертвовать всем ради науки и знания».

Хирург и профессор с мировым именем

В 1828 году Пирогов получил степень лекаря, окончив курс врачебных наук. Но ему хотелось учиться дальше. В то время начался набор на профессорскую деятельность в Дерптском университете. Без благодетеля Мухина и здесь не обошлось. Он порекомендовал своим знакомым преподавателям обратить внимание на способного парня. Пирогов продолжил учёбу, выбрав тернистый путь хирургии. Он вспоминал: «А почему не анатомию? А вот поди узнай у самого себя, почему. Наверное, не знаю, но мне сдаётся, что где-то издалека какой-то внутренний голос подсказал тут хирургию. Кроме анатомии есть ещё и жизнь, и, выбрав хирургию, будешь иметь дело не с одним трупом».

Через пять лет, получив докторскую степень, Пирогов некоторое время провёл в Германии, после чего вернулся в Россию. Стажировка в Берлинском университете стала возможна благодаря успешной операции по перевязке брюшной артерии. В Германии на Пирогова произвёл сильное впечатление профессор Конрад Лангенбек. Николай Иванович вспоминал: «Лангенбек научил меня не держать нож плотно рукой, кулаком, не давить на него, а тянуть, как смычок, по разрезываемой ткани. И я строго соблюдал это правило во всё время моей хирургической практики везде, где можно было это сделать».

Конрад Иоганн Мартин Лангенбек. Фото: общественное достояние

Конрад Иоганн Мартин Лангенбек. Фото: общественное достояниеПо возвращении на Родину Николая ждали в Москве, на кафедре хирургии, но судьба распорядилась иначе. Молодой врач внезапно заболел, из-за чего вынужден был задержаться в Риге. И вакантное место оказалось занятым. А Пирогов пересмотрел планы на будущее и вернулся в Дерпт, где начал работу на кафедре хирургии в качестве профессора. На тот момент ему было лишь двадцать шесть лет.

К преподавательской деятельности Пирогов отнёсся серьёзно, пытаясь изменить систему образования. Он превратил до этого скучные лекции в увлекательные занятия, а главное – устраивал вместе со студентами выезды на практику в соседние города. И уже под его руководством молодые хирурги проводили свои первые операции, набивая руку на различных животных.

Пирогов был известен в России и в Европе, причём не только в качестве преподавателя «новой школы», но и как блестящий хирург. И в 1831 году ему поступило предложение покинуть Дерпт ради кафедры Императорской медико-хирургической академии в Санкт-Петербурге. Николай Иванович согласился. Важную роль сыграло наличие при академии госпиталя, что облегчало работу студентов с больными.

Когда Пирогов прибыл в Санкт-Петербург, выяснилось, что в госпитале царили хаос и неразбериха. В больших палатах одновременно находилось под сотню человек, за которыми никто особо не ухаживал. Острым являлся и вопрос уборки помещений. И Николаю Ивановичу пришлось налаживать процессы. Одним из важнейших решений стало приобщение студентов к уходу за пациентами. Параллельно Пирогов организовал три кафедры анатомии: описательной, прикладной и сравнительной, также появился ещё и отдельный Анатомический институт.

Нововведения Пирогова

Несмотря на циничность профессии, Пирогов сумел сохранить в себе человеколюбие. И поэтому стремился проводить операции быстро, причиняя пациенту как можно меньше боли. Вот только сделать это удавалось не всегда. В те времена обезболивание ещё не стало обыденным делом и чаще всего пациент находился в сознании. Если требовалась серьёзная операция, то ему предлагали опиум или пережимали сосуды для прекращения кровообращения, могли охладить или же ударить тупым предметом по голове. Но раз на раз не приходилось. И часто операции сопровождались душераздирающими криками. А бывало и так, что человек умирал на операционном столе от болевого шока. С этим и решил бороться Пирогов.

Н. И. Пирогов на панораме «Оборона Севастополя». Фото: Lumaca/Wikipedia

Н. И. Пирогов на панораме «Оборона Севастополя». Фото: Lumaca/Wikipedia