В 1888 году «самоход» был готов. Он представлял собой прямоугольную раму, состоящую из несколько поперечных и продольных балок, на которой находился котёл (высота 1,5 метра, диаметр – 1,2 метра). Рядом располагались две паровые машины, выдававшие по 12 л.с. каждая. Гусеничную конструкцию приводили в движение литые чугунные шестерни. Опытный образец показал Блинову, в каком направлении нужно двигаться дальше.

В 1889 году Блинов принял участие в Саратовской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке. Он представил насос и удостоился серебряной медали.

Поскольку его насосы пользовались спросом, Фёдор Абрамович продолжил работу над самоходным вагоном. В 1894 году он изменил конструкцию «самохода», расположив рычаги управления муфтами в кабине. Затем прошли испытания. Блинов был доволен результатом.

Есть версия, что своё детище Фёдор Абрамович решил продемонстрировать в 1896 году на Нижегородской ярмарке. За него он получил похвальный отзыв. Зато насосы принесли изобретателю бронзовую медаль выставки. Блинову была посвящена заметка в газете «Каспий»: «Экспонент – крестьянин Саратовской губернии Ф.А. Блинов – демонстрирует перед публикой паровой двигатель, приспособленный для перевозки груза по шоссейным и грунтовым дорогам. Нам пришлось беседовать с изобретателем этого двигателя. Горько жаловался он на свою судьбу: целых 16 лет как придуман им этот двигатель, он даже взял на него привилегию, но всё никак не может подыскать капиталиста, который бы взялся изготавливать его фабричным путём. Даже существующие пробелы выставленного двигателя, обошедшегося ему в 10 тысяч рублей, он берётся досовершенствовать настолько, что целые поезда полетят по земле, как по рельсам. Но “маршалы зова не слышат”».

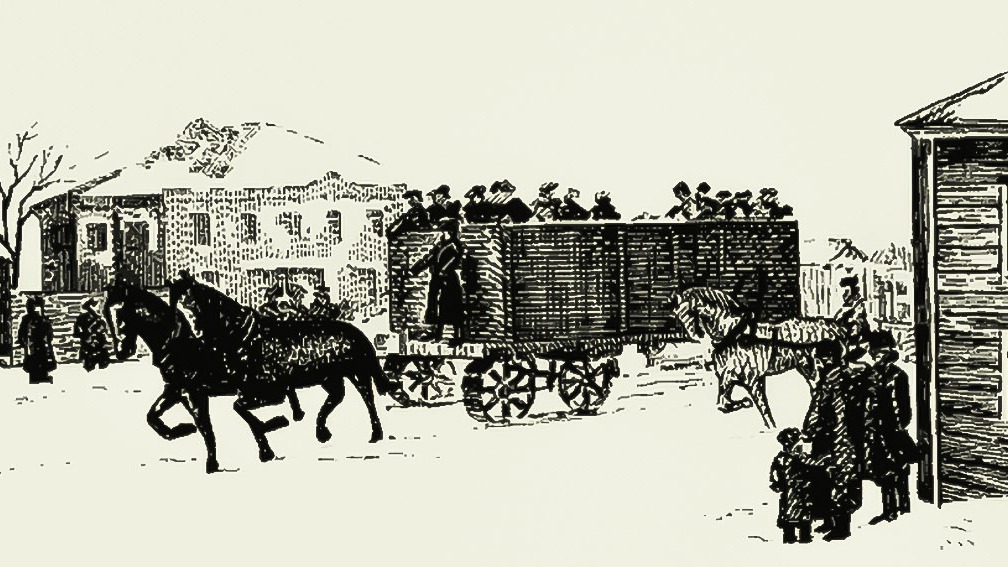

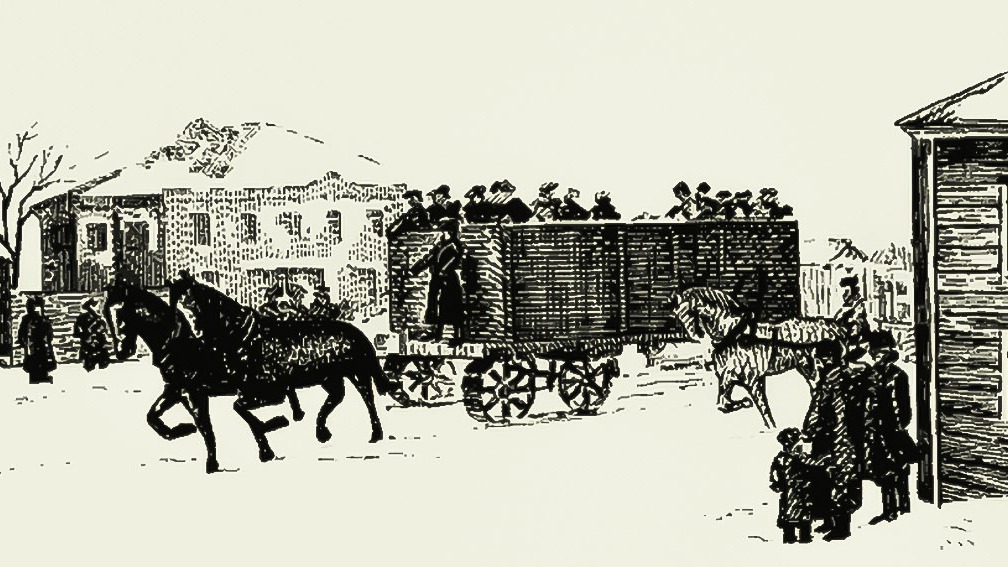

Платформа с самодвижущимися рельсами, запряжённая парой лошадей. Фото: общественное достояние

Платформа с самодвижущимися рельсами, запряжённая парой лошадей. Фото: общественное достояниеА вот что было написано в газете «Волгарь»: «Вся беда в том, что русские изобретатели – русские. У нас нет доверия к собственным творческим силам и способностям, нет желания поддержать даже бесспорно полезное дело, и не мудрено, если русские изобретения попадают в руки англичан, американцев и французов».

Есть версия, что детищем Блинова на выставке заинтересовались немцы. Они хотели то ли выкупить патент у изобретателя, то ли переманить его к себе, обещая наладить полноценное производство, но Фёдор Абрамович отказался. И после выставки он занялся другим проектом – нефтяным двигателем. Изобретатель был уверен, что такой мотор лишь улучшит его «самоходку». Задача перед Блиновым стояла сложная, от него требовалось разработать новый метод сжигания нефти.

Существует легенда, что Блинов решил проблему во время богослужения. Он обратил внимание на кадило в руках священника и понял, что раскалённый катализатор, расположенный снаружи, можно заменить на угли, тоже раскалённые. Вскоре Фёдор Абрамович создал запальник, что привело к появлению нового типа четырёхтактного мотора внутреннего сгорания, который работал именно на сырой нефти.

Изобретение нового двигателя позволило Блиновым расшириться. Появилась «Фабрика нефтяных двигателей и пожарных насосов “Благословение” П.Ф. Блинова». Возглавил предприятие его младший сын Порфирий. А старший Александр руководил механическим заводом, находящимся поблизости. Александр Фёдорович занимался ремонтом котлов, пилорам, паровых машин и другой техники. Работало на предприятии в 1900 году 25 человек. А вот на фабрике Порфирия, где шло изготовление пожарных насосов, трудилось полторы сотни сотрудников. Блинов-старший сосредоточился на создании нефтяных двигателей и нового варианта гусеничной самоходной повозки.

27 марта 1878 года Ф. Блинов подал заявку на получение патента на изобретённый им «вагон с бесконечными рельсами». Фото: общественное достояние

27 марта 1878 года Ф. Блинов подал заявку на получение патента на изобретённый им «вагон с бесконечными рельсами». Фото: общественное достояние Платформа с самодвижущимися рельсами, запряжённая парой лошадей. Фото: общественное достояние

Платформа с самодвижущимися рельсами, запряжённая парой лошадей. Фото: общественное достояние