Коммунисты до сих пор любят вспоминать, как в Советском Союзе при Сталине якобы несколько раз проводились «снижения цен». Эти истории используются как доказательство эффективности социалистической экономики. Сегодня разберёмся, что на самом деле стояло за фасадом низких цен.

Денежная реформа 1947 года

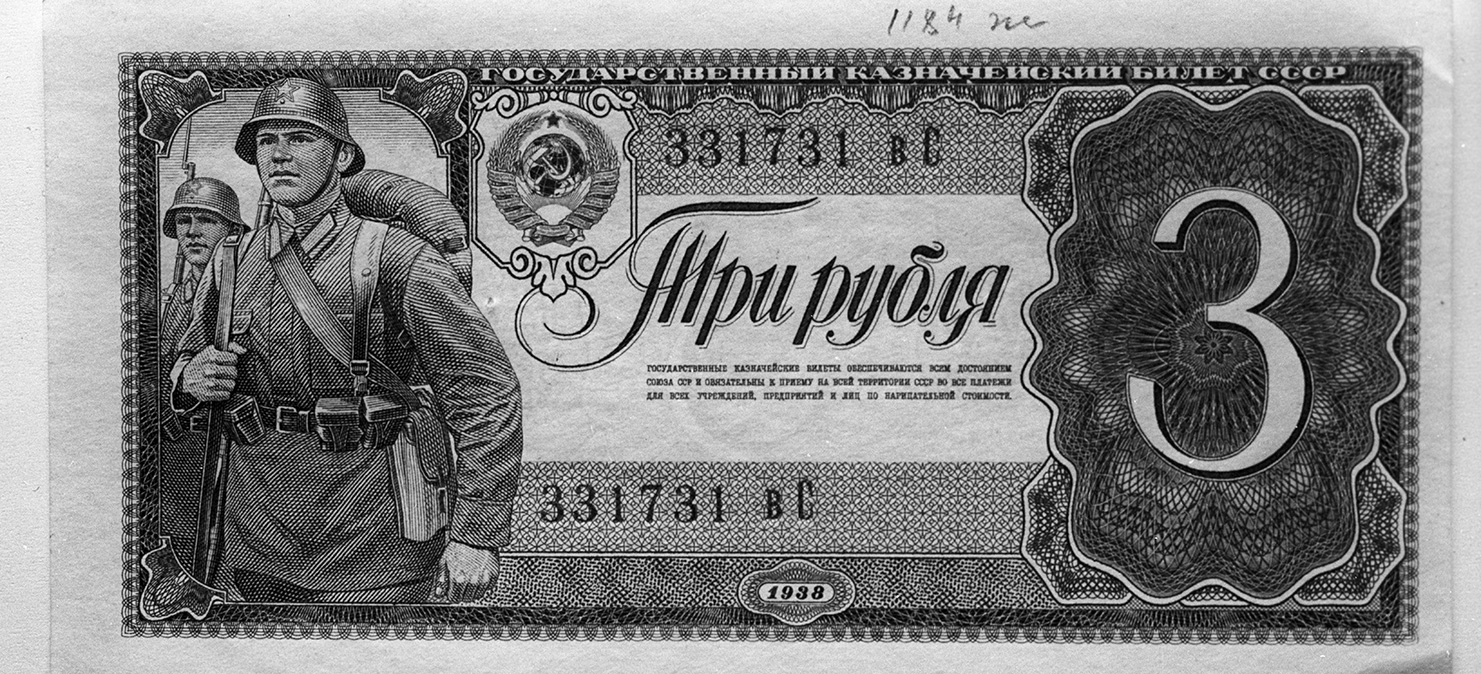

В годы Великой Отечественной войны вопросы финансов отходили на второй план. Предметы первой необходимости люди получали по карточкам, поэтому к концу войны в стране возник сильный дисбаланс между количеством денег и количеством товаров: наличности у населения было слишком много, а купить на неё почти нечего.

В этих условиях в 1947 году была проведена конфискационная по сути денежная реформа. Старые купюры обменивали на новые в пропорции 10:1. Деньги в сберкассах менялись по более выгодному курсу, но вместе с реформой государство отменило карточную систему на продовольственные и промышленные товары, фактически снимая с себя ответственность за гарантированное снабжение населения.

Если на 1 декабря 1947 года на руках у граждан находилось 59 миллиардов рублей, то к началу 1948-го осталось всего 4 миллиарда – сокращение более чем на 90%. При этом общий уровень цен был понижен лишь на 17%. Иными словами, в государственных магазинах на новый рубль можно было купить в восемь раз меньше, чем раньше на старые десять. В сочетании с отменой карточек это означало резкое падение уровня жизни и в городах, и в деревне.

Показательно, что даже западные дипломаты были поражены масштабом реформы. Сотрудникам американского посольства обменяли старые рубли на новые по курсу 3:1 – куда выгоднее, чем советским гражданам (что само по себе говорит о реальном отношении сталинской власти к собственному населению). Но и они остались недовольны. Посольство США даже составило сравнительную таблицу цен в Москве и Вашингтоне – и оказалось, что жизнь в столице мирового коммунизма обходится дороже, чем в столице капитализма.

|

Продукты

|

Москва | Вашингтон |

| Белый хлеб из муки первого сорта | 7 | 1,88-1,94 |

| Белая мука первого сорта | 8 | 1,57-1,73 |

| Яблоки | 16,0 - 25,0 | 1,47-1,94 |

| Молоко (1 литр) | 3,0 - 4,0 | 1,60-1,94 |

| Макароны | 10 | 2,65 |

| Мясо, первый сорт | 30 | 10,40-12,16 |

| Масло | 64 | 13,60-14,96 |

| Чай (100 гр) | 16 | 1,76 |

| Кофе | 75 | 6,79-8,96 |

Таблица взята из кн.: Пихоя Р.Г. «Советский Союз: история власти. 1945–1991».

В результате конфискационной реформы произошло ожидаемое сокращение денежной массы. Её низкий уровень поддерживался повышением налогов и частыми задержками заработной платы. Всё это как раз и позволило провести несколько агитационных кампаний по «понижению цен» в 1949–1952 годах, которые заполняли «дыру в спросе», образовавшуюся из-за резкого сокращения количества денег у населения.

Индекс государственных цен с момента реформы в конце 1947 года и до начала 1953-го снизился примерно в два раза. Однако это едва ли компенсировало конфискацию наличности у населения, рост налогов и периодическую невыплату зарплат.

Как жили при позднем Сталине

Положение населения как в городе, так и в колхозной деревне было отнюдь не благостным. Восстановление страны после войны и новые стройки коммунизма (например, сталинские высотки в Москве) сопровождались очередным «затягиванием поясов». Рост производства и изъятие денег у населения не решили проблему товарного дефицита.

Из регионов шли жалобы в центр: мол, популистски понижать цены на товары, которых нет в продаже, – медвежья услуга населению. Это лишь стимулировало блат, очереди и спекуляции.

Неравномерное снабжение городов, обычно ассоциируемое с «колбасными электричками» из Москвы при Брежневе, на самом деле существовало уже при Сталине. Например, в 1952 году из 443 тысяч тонн рыночного фонда мяса, предназначенного для продажи по всей стране, 110 тысяч тонн было направлено в Москву и 57 тысяч – в Ленинград. Страшно представить, сколько мяса доставалось жителям глубинки! А ведь тогда большинство населения всё ещё оставалось сельским.

Существует примерная таблица сравнения среднего рациона гражданина СССР и жителей ведущих западных стран. В Советском Союзе уровень питания ненамного отличался от уровня крестьянина вековой давности. Среднестатистический советский гражданин питался примерно так же, как заключённый в лагере.

| Продукты | СССР в 1952г. | США в 1949г. | Англия в 1951г. | Советские оптимальные нормы | |

| рабочие | крестьяне | ||||

| Мука, хлеб в переводе на муку, крупа, макароны | 470 | 530 | 210 |

280*

|

330 |

| Картофель | 370 | 620 | 140 | 300 | 310 |

| Овощи и бахчевые | 170 | 160 | 350 | - | 390 |

| Ягоды и фрукты | 30 | 20 | -** | - | - |

| Молоко и молочные продукты | 190 | 390 | 950 | 900* | 1500 |

| Мясо и мясопродукты | 70 | 40 | 220 | 140 | 180 |

| Жиры животные и растительные | 30 | 12 | - | - | - |

| В т.ч. масло животное | 10 | 3 | - | - | - |

| Яйцо (штук) | 0,18 | 0,16 | 1,0 | 0,5* | 0,96 |

| Рыба и рыбопродукты | 30 | 6 | 43 | 30 | 50 |

| Сахар и кондитерские изделия | 80 | 15 | 116*** | 100*** | 86*** |

* За 1949-1950 годы.

** Прочерк в таблице означает отсутствие данных.

*** Сахар.

Данные составлены по бюджетным обследованиям, которые, скорее всего, приукрашивают действительность. В реальности советское население питалось ещё хуже. Таблица взята из кн.: Хлевнюк О.В. «Холодный мир. Сталин и завершение сталинской диктатуры»

Советское сельское хозяйство оставалось малопроизводительным из-за колхозной системы. Колхозы сами по себе не могли полностью обеспечить государственные нормы поставок. Чтобы восполнить дефицит, правительство облагало крупными натуральными и денежными налогами личные приусадебные участки крестьян и горожан. Селяне получали совсем немного за работу в колхозе, а основу их выживания – личные участки – власть теперь также использовала как источник ресурсов.

Важно, что денежный налог нередко превышал возможные доходы колхозников. Крестьян вынуждали продавать излишки на рынках, ещё сильнее сокращая собственное потребление, ведь за неуплату налогов следовали репрессии – вплоть до изъятия последней коровы. При этом продавать урожай приходилось по заниженным ценам из-за государственной ценовой политики. Те самые кампании по «снижению цен» фактически обрушивали стоимость продукции и на коммерческих рынках.

Таким образом, выкачка ресурсов из деревни продолжалась. Крестьянство, едва оправившееся после чудовищной коллективизации и ужасов Великой Отечественной войны, получило новый удар. Сталин сознательно поддерживал дисбаланс в уровне жизни между привилегированными горожанами, на которых опирался режим, и остальным населением.

О трудностях люди массово писали в Москву. В 1952 году из Тамбовской области Сталину пришло письмо, где сообщалось, что в их колхозе – один комплект зимней одежды на семью из трёх-четырёх человек, а дети 60% колхозников не ходят в школу из-за отсутствия тёплой одежды. По статистике, доход одного колхозного двора не превышал 400 рублей в год (примерно 100 рублей на человека). В Москве в то время мужские сапоги стоили 102 рубля.

Под аккомпанемент громких аплодисментов Маленков на XIX съезде партии объявил об окончательном решении зернового вопроса. В действительности же вся страна жила впроголодь. «Зерновой вопрос» в Советском Союзе решён так и не был: когда ресурсы деревни окончательно истощились, правительство было вынуждено перейти к импорту хлеба из капиталистических стран.

Подводя итог, знаменитые сталинские «понижения цен» стали не проявлением заботы о народе, а инструментом скрытой мобилизации ресурсов. Под лозунгами благополучия народ снова оказывался источником для выкачки ресурсов – ради витрины «успешного социализма».