Религиозные вопросы в жизни Пушкина

Пушкин принадлежал к той части образованного русского дворянства 1820–1830-х годов, которое было вполне секуляризованным и относилось к церкви равнодушно. Первые опыты большой формы, выполненные в этом духе, Пушкину не удались: антиклерикальная поэма «Монах» (1813), пародирующая эпизоды жития Иоанна Новгородского, осталась незавершённой.

Юлия Балакшина. Фото: sfi.ru

Юлия Балакшина. Фото: sfi.ruХочу воспеть, как дух нечистый ада

Осёдлан был брадатым стариком;

Как овладел он чёрным клобуком,

Как он втолкнул Монаха грешных в стадо.

Певец любви, фернейский старичок,

К тебе, Вольтер, я ныне обращаюсь…

Рисунок его судьбы: ранний взлёт и опала, шестилетняя ссылка, потери близких друзей, сближение с царём, падение популярности, гибель на дуэли. Но этот внешний драматизм не идёт ни в какое сравнение с сюжетом внутреннего развития, с масштабом внутренних событий, пережитых им и нашедших выход в творчестве.

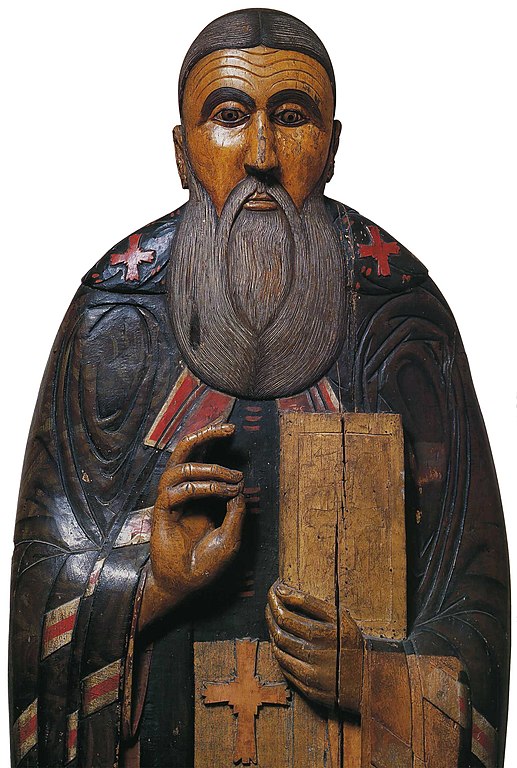

Иоанн Новгородский. Фото: Государственный Русский музей

Иоанн Новгородский. Фото: Государственный Русский музейВ первой южной поэме (в цикл вошли «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Братья разбойники» и «Цыганы». – «Стол») содержались завязки крупных пушкинских тем, уже образующих здесь узел противоречий. Первая такая тема – первая на весь последующий путь поэта – свобода. «Свобода! он одной тебя / Ещё искал в пустынном мире». Таков мотив его бегства от «света» к «природе»; мотив безусловный и патетический – ибо будущий поэтический сложный анализ слова-концепта «свобода» только ещё намечается; но уже здесь она начинает двоиться – не только «гордый идол», но и «весёлый призрак»:

Отступник света, друг природы,

Покинул он родной предел

И в край далёкий полетел

С весёлым призраком свободы.

Актуальная политика приводит Пушкина и к размышлениям о русской истории: в июне-июле 1821 года он начинает своё первое историческое сочинение – «Заметки по русской истории XVIII века».

Близкие кишинёвские друзья Пушкина, герои войны 1812 года Павел Сергеевич Пущин и Hиколай Степанович Алексеев, были масонами, при их содействии 4 мая 1821 года его принимают в масонскую ложу. В это время особой силы достигают его антицерковные настроения, сказавшиеся в осмеянии церковной практики («В.Л. Давыдову», «Христос воскрес, моя Ревекка!..», 1821), в пародийном использовании библейских мотивов («Десятая заповедь», 1821; «Проклятый город Кишинёв!..», 1823). На волне этих настроений в апреле 1821 года создаётся поэма «Гавриилиада». Её план (единственный сохранившийся автограф) возник, с большой долей вероятности, вскоре после праздника Благовещения (25 марта), в разгар Великого поста (Пасха приходилась на 10 апреля), когда Пушкин был обязан принудительно говеть и посещать церковные службы, что могло дать непосредственный импульс к созданию поэмы.

Гавриилиада

Поэма, пародийно-романтически обыгрывающая сюжет Евангелия. Пушкин так описывал её фабулу: «Святой дух, призвав Гавриила, описывает ему свою любовь и производит в сводники. Гавриил влюблён. Сатана и Мария». С 1822 года «Гавриилиада» расходится в списках. Пётр Андреевич Вяземский пишет Александру Ивановичу Тургеневу: «Пушкин прислал мне одну свою прекрасную шалость».

Пётр Вяземский. Фото: общественное достояние

Пётр Вяземский. Фото: общественное достояниеПародийность «Гавриилиады» построена на том, что небо бестрепетно сводится на землю, сакральные сюжеты и идеальный женский образ опускаются в эротический контекст. Чувственная любовь составляет сюжетно-композиционную основу поэмы; настигая внезапно героев, она побеждает все прочие устремления и оказывается движущей силой и на земле, и на небесах.

В 1828 году первенствующий член Святейшего Правительствующего Синода митрополит Серафим (Глаголевский) пишет донос Николаю I. По делу о «Гавриилиаде» Пушкина вызвали и допрашивали во Временной верховной комиссии, действовавшей как исполнительный орган на период отсутствия Николая. Пушкин отрекается от авторства и 2 октября отсылает письмо государю: «Будучи вопрошаем Правительством, я не почитал себя обязанным признаться в шалости, столь же постыдной, как и преступной. Но теперь, вопрошаемый прямо от лица моего Государя, объявляю, что “Гаврилиада” сочинена мною в 1817 году. Повергая себя милосердию и великодушию царскому есмь Вашего Императорского Величества верноподанный».

Резолюция Николая I кратка: «Мне дело подробно известно и совершенно кончено».

В напечатанном в 1928 году отрывке из «Воспоминания» звучит это сокрушение поэта по поводу «Гавриилиады».

Николай I. Фото: Государственный Эрмитаж

Николай I. Фото: Государственный ЭрмитажКогда для смертного умолкнет шумный день,

И на немые стогны града

Полупрозрачная наляжет ночи тень

И сон, дневных трудов награда,

В то время для меня влачатся в тишине

Часы томительного бденья:

В бездействии ночном живей горят во мне

Змеи сердечной угрызенья;

Мечты кипят; в уме, подавленном тоской,

Теснится тяжких дум избыток;

Воспоминание безмолвно предо мной

Свой длинный развивает свиток;

И с отвращением читая жизнь мою,

Я трепещу и проклинаю,

И горько жалуюсь, и горько слёзы лью,

Но строк печальных не смываю.

Прочитаем мы это сокрушение и позднее в «Элегии» 1830 года.

Безумных лет угасшее веселье

Мне тяжело, как смутное похмелье,

Но как вино печаль минувших дней

В моей душе, чем старе, тем сильней.

Рождение пророка

В 1824 году в известном письме Кюхельбекеру Пушкин пишет о том, что «берёт уроки чистого афеизма». Будучи сосланным в Михайловское под духовный надзор священника, Пушкин должен был соблюдать осторожность и аккуратно выполнять церковные обряды. Это, однако, не изменило его отношения к церковности, о чём свидетельствует письмо Жуковскому от 7 марта 1826 года, где он писал: «Каков бы ни был мой образ мыслей, политический и религиозный, я храню его про самого себя и не намерен безумно противоречить общепринятому порядку и необходимости».

Переезд в Михайловское означал резкую перемену образа жизни: после ярко-праздничной, полной внешних впечатлений Одессы Пушкин попадает в деревенскую глушь, где всё его общество составляют няня Арина Родионовна Яковлева и семья обитателей соседнего Тригорского.

Картина Николая Ге «А. С. Пушкин в селе Михайловском». Фото: Харьковский художественный музей

Картина Николая Ге «А. С. Пушкин в селе Михайловском». Фото: Харьковский художественный музейВ леса, в пустыни молчаливы

Перенесу, тобою полн,

Твои скалы, твои заливы,

И блеск, и тень, и говор волн.

Может быть, впервые в этом стихотворении 1824 года «К морю» свобода переходит из числа дарованных человеку внешних привилегий в качество внутренней, духовной ценности. На поверхности было томление одиночеством, планы побега, романы с тригорскими барышнями – на глубине шла грандиозная работа, духовная и творческая. В развитии Пушкина назрел период внутренний: теперь, по выражению Юрия Лотмана, «деятельность переносится внутрь души».

Именно так, через десять лет приехав в Михайловское и вспоминая годы ссылки, он осмыслил своё тогдашнее затворничество в строках, не вошедших по своей интимности в беловую редакцию стихотворения 1835 года «Вновь я посетил…»:

…Я ещё

Был молод, но уже судьба и страсти

Меня борьбой неравной истомили.

Но здесь меня таинственным щитом

Святое Провиденье осенило,

Поэзия, как ангел утешитель,

Спасла меня, и я воскрес душой.

Пушкин в 1824-м уже и сам стоял на пути глубокого осознания дара как определённой ему свыше судьбы (в 1826-м это отразится в «Пророке») и творческим трудом большого напряжения «обращал в добро» своё положение ссыльного.

Тем не менее в переписке с друзьями и знакомыми Пушкин никогда не упоминает о церкви. Судя по всему, он не испытывал потребности в общении с представителями духовенства.

Гений и святой – Пушкин и Серафим Саровский – не встретились и, похоже, даже не знали о существовании друг друга, хотя жизнь их свела почти в одной точке русской земли – расстояние от Болдино до Сарова чуть больше полутора сотен километров. В этой не-встрече многие видят символическое выражение не-встречи церкви и культуры, народа и образованного сословия.

Серафим Саровский. Фото: общественное достояние

Серафим Саровский. Фото: общественное достояниеНепосредственная поэтическая реакция на приговор декабристам дошла до нас в двух фрагментах первоначальных вариантов «Пророка», предположительно датируемого 24 июля – 3 сентября 1826 года: первой строки «Великой скорбию томим…» и не вполне достоверного четверостишия «Восстань, восстань, пророк России…». В окончательном тексте стихотворения не осталось связи с декабрьскими событиями, но генетически такая связь сохраняется; к «Пророку» – одному из центральных произведений пушкинской лирики – привёл Пушкина весь внутренний путь, пройденный им в Михайловском. В литературном отношении «Пророк» соотносится с традицией духовных од (Ломоносов, Державин), преломлённой в гражданской поэзии декабристов (В.К. Кюхельбекер, Ф.Н. Глинка). Его лирический сюжет, выстроенный с опорой на начало 6-й главы библейской Книги пророка Исаии, вмещает рассказ об интимном и вместе с тем великом духовном событии, происшедшем с героем «на перепутье»: это событие – встреча, установление связи с Всевышним, рождение пророка в человеке. В горниле кровного страдания герой перерождается полностью, он расстаётся со своим человеческим естеством и обретает новую плоть и новую жизнь – такова цена сакрального пророческого дара, так сознавал в это время Пушкин природу и суть своего призвания. Лирическая мощь, огненная сила этих стихов не оставляют сомнений в подлинности стоящего за ними внутреннего события. Тема пророка, таким образом, обрамляет михайловскую ссылку, в начале которой были «Подражания Корану». Но теперь эта тема получает личное звучание, опыт библейского пророка проживается в стихах как личный.

Я видел самое смерть без покрывала

Своё размышление о жизни как даре («Дар напрасный, дар случайный») Пушкин датирует в эпиграфе днём своего рождения – 26 мая 1828 года (по новому стилю это 6 июня).

Дар напрасный, дар случайный,

Жизнь, зачем ты мне дана?

Иль зачем судьбою тайной

Ты на казнь осуждена?

Кто меня враждебной властью

Из ничтожества воззвал,

Душу мне наполнил страстью,

Ум сомненьем взволновал?...

Цели нет передо мною:

Сердце пусто, празден ум,

И томит меня тоскою

Однозвучный жизни шум.

Ответом Пушкину стало стихотворение чрезвычайно влиятельного московского митрополита Филарета (Дроздова).

Митрополит Филарет. Фото: общественное достояние

Митрополит Филарет. Фото: общественное достояниеНе напрасно, не случайно

Жизнь от Бога мне дана,

Не без воли Бога тайной

И на казнь осуждена.

Сам я своенравной властью

Зло из тёмных бездн воззвал,

Сам наполнил душу страстью,

Ум сомненьем взволновал.

Вспомнись мне, забвенный мною!

Просияй сквозь сумрак дум –

И созиждется Тобою

Сердце чисто, светел ум!

В одном из писем жене (3 августа 1834 года) Пушкин признавался: «Я мало Богу молюсь и надеюсь, что твоя чистая молитва лучше моих, как для меня, так и для нас». Сам он называл себя «посредственным христианином». Правда, в последние годы жизни его отношение к церкви стало меняться, о чём свидетельствуют и некоторые его стихи и статьи, и то, что после смерти матери он купил себе место на кладбище Святогорского монастыря, и, наконец, то, что перед смертью он послал за священником и причастился святых тайн. Тем не менее Николай I – и не только он – до конца подозревал Пушкина в религиозном вольнодумстве. В своей записке умирающему поэту царь настаивал на том, чтобы тот встретил смерть как верующий христианин, а позже, в разговоре с Жуковским, заметил: «Мы насилу довели его до смерти христианской».

Но, похоже, отец Иоанн Кронштадтский чтил в последних часах жизни поэта его духовную крепость. В дневнике пастыря мы читаем слова, которыми Пушкин, мужественно переносивший предсмертные страдания, ответил Далю, говорившему, что не стоит стыдиться стонов и слёз в таком состоянии: «Смешно же, чтоб этот вздор меня пересилил».

Отец Иоанн Кронштадтский. Фото: общественное достояние

Отец Иоанн Кронштадтский. Фото: общественное достояниеОтец Сергий Булгаков в статье 1937 года «Жребий Пушкина» напишет: «Он примирился, простил врагов, крови которых он только что жаждал. Простая детская вера в Бога и Его милосердие, столь свойственная светлой детскости его духа, озаряет его своим миром. Приняв напутствие церковное, он благословляет семью, прощается с друзьями и безропотно и бесстрашно отстрадывает последние часы. Мы можем опознать как бы отдельные моменты в этой гефсиманской ночи, различить наступившие её свершения в этих телесных страданиях, смертной тоске, таившей страшные муки раскаяния и ужаса перед содеянным. Но всё это было побеждено христианским доверием к Промыслу: да будет воля Твоя! На смертном одре поэт-христианин в молчании своём снова поднимается до просветления пророка, через смерть восходя к духовному воскресению…»

«Я долго смотрел один ему в лицо после смерти, – пишет его старший друг Василий Андреевич Жуковский. – Никогда на этом лице я не видел ничего подобного тому, что было на нём в эту первую минуту смерти… Это было не сон и не покой. Это не было выражение ума, столь прежде свойственное этому лицу. Это не было также выражение поэтическое. Нет, какая-то глубокая удивительная мысль на нём разливалась, что-то похожее на видение, на какое-то полное, глубокое, удовольствованное знание… В эту минуту, можно сказать, я видел самое смерть, божественно тайную смерть без покрывала».

В 1825 году в разгар работы над «Борисом Годуновым» в письме Николаю Николаевичу Раевскому (сын генерала Раевского, по легенде, в 11 лет шедший в 1812 году в бой вместе с отцом и своим 16-летним братом Александром) Пушкин пишет: «Я чувствую, что душа моя достигла полного развития, я могу творить». Способность творить имеет условием человеческое развитие, зрелость души. А в предсмертном «Памятнике» явилась таинственная формула – «душа в заветной лире»; эта столь необыкновенная душа поэта несмертна, переживёт его прах. Посмертный союз души и творчества стал последним пушкинским откровением.

Николай Раевский. Фото: Государственный Эрмитаж

Николай Раевский. Фото: Государственный ЭрмитажОно носит бороду

«Обозревая поэтические ландшафты и поэтические интерьеры романа, петербургские или деревенские, мы не найдём ни храма, ни иконы, – писал академик Александр Панченко. – Судя по “Евгению Онегину”, человек пушкинского круга предстаёт перед нами в плаценте религиозного и церковного равнодушия. Нелояльности к православию он не выказывает, усердия не выказывает тоже. Это характерно и для других сочинений поэта, если их персонажи принадлежат к тому же кругу».

Сатирическое изображение в «Сказке о попе и о работнике его Балде» священника как глупого и жадного человека, несомненно, подрывало престиж церкви. Поэтому сказка не могла быть опубликована при жизни Пушкина и была впервые напечатана в 1840 году, причём её публикатор Жуковский назвал её «Сказкой о купце Кузьме Остолопе и его работнике Балде» и внёс в пушкинский текст соответствующие изменения, чтобы сделать его приемлемым для духовной цензуры.

Ещё раз образ священника появляется в «Капитанской дочке» Пушкина, но и там более активным началом оказывается женщина, попадья. Она прячет Машу от Пугачёва, тогда как отец Герасим только кличет сожительницу, чтобы подать пирующим разбойникам вина.

Как напишет впоследствии известный пушкиновед Валентин Непомнящий: «Мало у Пушкина годных для “православной публицистики” деклараций, да и те, что есть <…> могут быть часто истолкованы скорее в плане философического размышления или культурной позиции, чем личного исповедания». Эти слова, наверное, можно было бы отнести и к известному поэтическому переложению «умилявшей» Александра Сергеевича молитвы Ефрема Сирина, если бы не обилие личных и притяжательных местоимений «меня», «мне», «моей» и особое не внешнее её переживание.

Отцы пустынники и жёны непорочны,

Чтоб сердцем возлетать во области заочны,

Чтоб укреплять его средь дольних бурь и битв,

Сложили множество божественных молитв;

Но ни одна из них меня не умиляет,

Как та, которую священник повторяет

Во дни печальные Великого поста;

Всех чаще мне она приходит на уста

И падшего крепит неведомою силой:

Владыко дней моих! дух праздности унылой,

Любоначалия, змеи сокрытой сей,

И празднословия не дай душе моей.

Но дай мне зреть мои, о боже, прегрешенья,

Да брат мой от меня не примет осужденья,

И дух смирения, терпения, любви

И целомудрия мне в сердце оживи.

Впервые Пушкин всерьёз обратился к вопросу о роли православной церкви и духовенства в истории России в 1822 году в «Заметках по русской истории XVIII века». Эти «Заметки» свидетельствуют о том, что он оценивал её в высшей степени позитивно. Он утверждает, что в «России влияние духовенства столь же было благотворно, сколь пагубно в землях римско-католических», поскольку русское духовенство, в отличие от пап, никогда не претендовало на верховную власть и «всегда было посредником между народом и государем». Кроме того, «греческое вероисповедание, отдельное от всех прочих, даёт нам особенный национальный характер». И наконец, «мы обязаны монахам нашей историею, следственно и просвещением». Аналогичные идеи Пушкин высказывает в статье «О ничтожестве литературы русской» и особенно в письме к Чаадаеву от 19 октября 1836 года, где он, не соглашаясь со своим корреспондентом, полагавшим, что Россия получила христианство из «нечистого» (византийского) источника, пишет: «Наше духовенство, до Феофана, было достойно уважения, оно никогда не пятнало себя низостями папизма», которые по его мнению и привели к Реформации и распаду единства Западной церкви.

Петр Чаадаев. Фото: общественное достояние

Петр Чаадаев. Фото: общественное достояниеКакие же претензии предъявляет Пушкин к духовенству своего времени? Прежде всего он критикует его за консерватизм, ксенофобию и нежелание вступать в диалог со светской культурой. «Оно носит бороду», – пишет Пушкин Чаадаеву в уже цитировавшемся письме и в неотправленном черновике продолжает: «оно вне общества <…> Его нигде не видно, ни в наших гостиных, ни в литературе…» . Пушкин сожалеет о том, что раскол христианских церквей 1054 года и татаро-монгольское иго привели к тому, что православная церковь «остановилась и отделилась от общего стремления христианского духа» (письмо Вяземскому от 3 августа 1831 года). Об этом же идет речь и в статье «О ничтожестве литературы русской»: «Приняв свет христианства от Византии, она (Россия) не участвовала ни в политических переворотах, ни в умственной деятельности римско-кафолического мира. Великая эпоха возрождения не имела на нее никакого влияния».

Не принадлежа к «хорошему обществу», духовенство в то же время «не хочет быть народом», – пишет Пушкин Чаадаеву. «Точно у евнухов – у него одна только страсть к власти. Поэтому его боятся». Это, по-видимому, относится к высшему духовенству. Что же касается современного духовенства в целом, то Пушкин, указывая на его полное подчинение государственной власти, возлагает за это ответственность на Петра I, отменившего патриаршество, и Екатерину II, которая «явно гнала духовенство». «Лишив его независимого состояния и ограничив монастырские доходы, – пишет Пушкин, – она нанесла сильный удар просвещению народному. Семинарии пришли в совершенный упадок. Многие деревни нуждаются в священниках. Бедность и невежество этих людей, необходимых в государстве, их унижает и отнимает у них самую возможность заниматься важною своею должностью. От сего происходит в нашем народе презрение к попам и равнодушие к отечественной религии. <…> может быть, нигде более, как между нашим простым народом, не слышно насмешек на счет всего церковного».

Он сам свой высший суд

Ещё в Кишинёве архимандрит Ириней грозил Пушкину доносом за богохульство; в Михайловском за Пушкиным присматривал игумен Святогорского монастыря Иона. Но особенно отличился петербургский митрополит Серафим, который сначала инициировал «дело» о «Гаврилиаде», испортившее Пушкину много крови, потом, через пять лет после благополучного окончания этого «дела», оказался единственным членом Российской академии, кто голосовал против избрания Пушкина в академики, и, наконец, уже после смерти поэта сделал всё возможное, чтобы его похороны прошли как можно более незаметно, поскольку с догматической точки зрения участие в дуэли считалось попыткой самоубийства или убийством и приравнивалось к смертному греху.

Отношение церкви к Пушкину начало меняться только в 1880-е годы после известной речи Достоевского. Благодаря «Беседе» архиепископа Никанора (Бровковича), опубликованной в 1887 году, в церковных кругах начала складываться концепция Пушкина как «блудного сына». Впервые на высоком уровне признавалось, что Пушкин был гениальным поэтом, но вместе с тем указывалось, что, как писал преосвященный Никанор, он «не только нечисто мыслил и чувствовал, но и поступал, и не только поступал, мыслил и чувствовал, но и высказывал свои мысли и чувства, стремления и поступки прелестными стихами», что делало их особенно опасными для верующих. «Этого мира, – продолжал Никанор, – он был певец, угодник и раб столько же, как другого мира враг и отрицатель».

Архиепископ Никанор. Фото: общественное достояние

Архиепископ Никанор. Фото: общественное достояниеНовый подход церкви к оценке личности и творчества Пушкина, ставший впоследствии традиционным, был впервые сформулирован митрополитом Антонием (Вадковским) в его «Слове пред панихидой о Пушкине» в год столетнего юбилея поэта. Если раньше подчеркивались «грехи» Пушкина, то теперь они были справедливо признаны не столь уж серьёзными, тем более что впоследствии он их искупил, а его юношеские богохульства и вольтерьянство стали рассматриваться как следствия пагубного влияния секуляризованного светского общества, к которому принадлежал поэт.

«Голова его может думать порой одно, а у гения сказывается совсем другое», ибо первое принадлежит «мирскому, земному интеллекту», а второе – «небесному дару», считал Валентин Непомнящий.

«Пушкин не только есть великий писатель, нет, он имеет и свою религиозную судьбу, как Гоголь, или Толстой, или Достоевский, и, может быть, даже более значительную и, во всяком случае, более таинственную, – писал отец Сергий Булгаков в год столетия гибели поэта. – Ключом к пониманию всей жизни Пушкина является для нас именно его смерть, важнейшее событие и самооткровение в жизни всякого человека, а в особенности в этой трагической кончине…

…и наряду с поэтическим гением нельзя не удивляться в Пушкине какой-то нарочитой зрячести ума: куда он смотрит, он видит, схватывает, являет. Это одинаково относится к глубинам народной души, к русской истории, к человеческому духу и его тайникам, к современности и современникам…

…поэзия божественна в своем источнике, она есть созерцание славы Божества в творении. Не Бог, но Божество, Его откровение в творении, по преимуществу доступно поэзии. Поэтическое служение, достойное своего жребия, есть священное и страшное служение: поэт в своей художественной правде есть свидетель горняго мира, и в этом призвании он есть “сам свой высший суд”».