«Христос не является понятием, он – реальность. Он присутствует в сообществе, в Церкви, в жизни вместе».

Дитрих Бонхёффер

Мир как философская задача

Если позднего Бонхеффера мы читаем ради силы свидетельства, то раннего стоит читать ради силы самого вопроса. Он приходит в богословие не как служащий христианин, но как исследователь. Его интересует, прежде всего, человек, но не как «проблема», а как то, что стоит в самом центре христианской веры.

Ему всего двадцать один год, когда он защищает свою первую диссертацию – Sanctorum Communio. Название латинское, содержание – неожиданное: это не трактат о догматах, а размышление о Церкви как сообществе, о Церкви как общине. Бонхёффер убеждён, что христианская вера – это не набор идей, а способ жить с другими. Церковь – не учреждение и не образ, а сама форма присутствия Христа в мире. Он называет её «Христос, существующий как Церковь». Смело. Даже дерзко – для столь юного богослова.

Через два года появляется второй текст – Akt und Sein («Акт и бытие»). Это уже философская работа, написанная с опорой на Канта, Хайдеггера, Гуссерля и Шелера. Но главное – это не имена, а внутренняя борьба: между свободой и данностью, между актом и бытием. Бонхёффер пытается понять, как человек может быть свободным, не теряя Бога; и как Бог может быть трансцендентным – не становясь далёким.

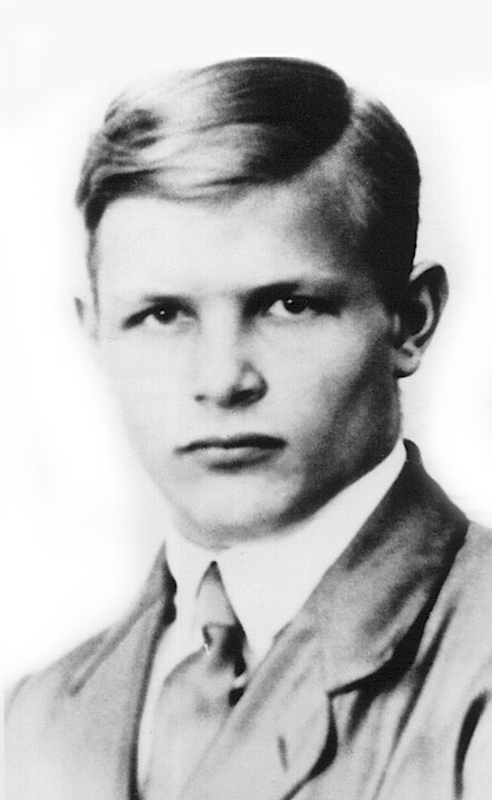

Дитрих Бонхёффер в роли студента, 1923 год. Фото: dietrich-bonhoeffer.net

Дитрих Бонхёффер в роли студента, 1923 год. Фото: dietrich-bonhoeffer.net Дитрих Бонхёффер со своими берлинскими учениками. Фото: dietrich-bonhoeffer.net

Дитрих Бонхёффер со своими берлинскими учениками. Фото: dietrich-bonhoeffer.net