В 13 лет Соловьёв пережил религиозный кризис: выбросил иконы в сад, уверовал в «железную логику» материализма Бюхнера. На пять лет стал убеждённым атеистом. Но возвращение в веру не было простым «откатом к детской набожности» – это было сознательное решение взрослого ума. Он не стал просто «религиозным человеком», но построил собственную философскую систему, где религия, наука и философия должны были работать вместе.

Соловьёв видел, как научное и философское развитие искажало изначальный облик христианства, и ставил себе задачу вернуть вечное содержание веры в «разумную, безусловную форму». При этом он трезво оценивал сроки: «До практического осуществления христианства в должном виде пока ещё далеко». Его проект был не узким богословием, а системной попыткой синтеза, в которой наука, вера и философия не спорят, а помогают друг другу.

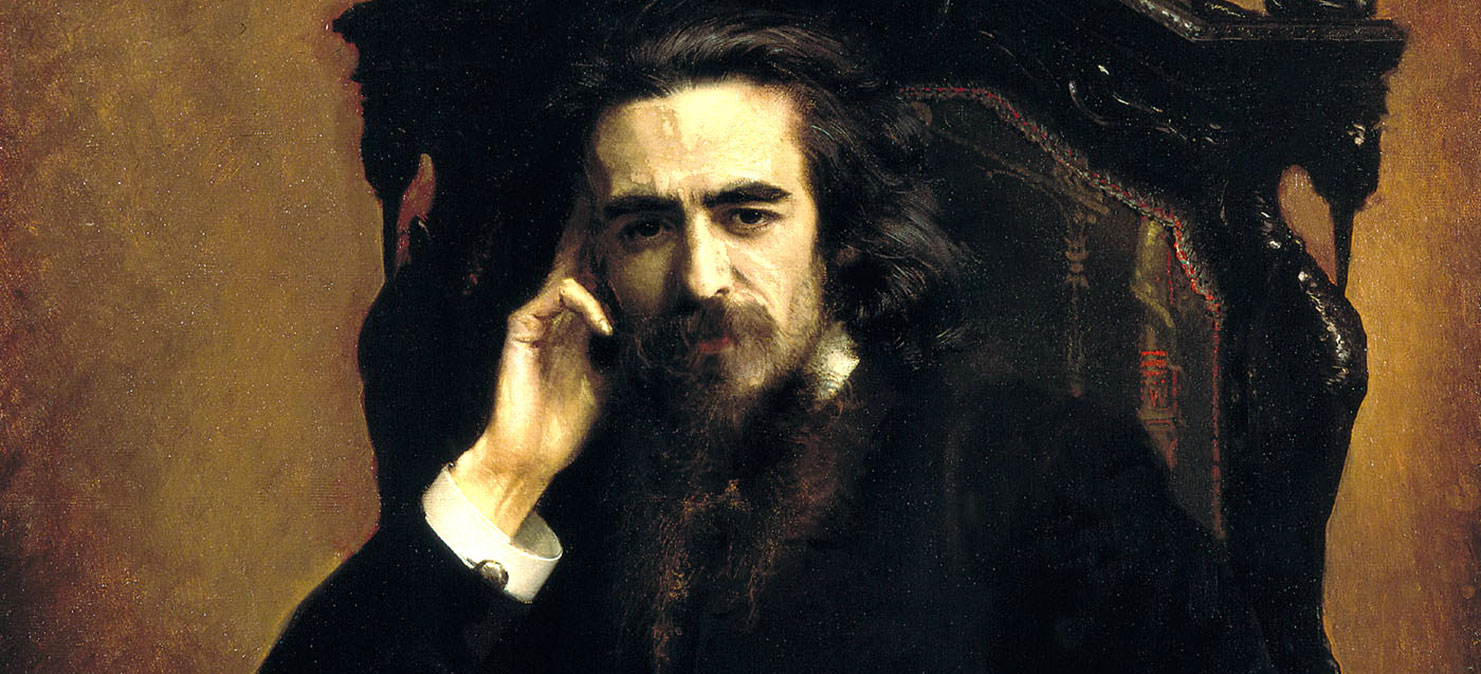

Философский ум

Одним из ключевых понятий для него был «философский ум». Это ум, который не удовлетворяется «твёрдой, но безотчётной уверенностью», а принимает лишь истину, проверенную мыслью и выдержавшую все вопросы разума. Соловьёв разделял достоверность относительную (пригодную для повседневности) и безусловную. К последней философия и должна стремиться.

В конце XIX века он уже видел угрозу, которая сегодня стала нормой: разрыв цельного знания на множество несвязанных «мнений». Мысли можно любить за их оригинальность, но, по его убеждению, философия без стремления к целостности рискует превратиться в бесконечное коллекционирование идей, не имеющих общей меры.