Одним из самых сильных аргументов большевиков в борьбе за власть в 1917 году была неспособность Временного правительства стабилизировать экономику. Простые и понятные самым широким малограмотным массам лозунги «Земля – крестьянам», «Фабрики – рабочим», «Экспроприация экспроприаторов» (переводившийся неоднократно лидерами большевиков на общедоступный язык как «Грабь награбленное») обещали лелеемую в мечтах социальную справедливость, скорое достижение сытой и счастливой жизни. Однако реальность гражданской войны, экономического разорения, невиданного голода 1921 года оказалась весьма далёкой от этих красивых обещаний. Вместе с тем в литературе нередко встречается тезис о достижении экономического благополучия к середине 1920-х годов. Постараемся посмотреть на экономическое положение населения не через сухие строчки статистики, а анализируя самоощущение людей.

Опасность голода, надвинувшаяся к осени 1917-го, после прихода большевиков к власти, стала чем-то повседневным особенно для жителей Центральной России. Весной 1918 года агитаторы, отчитываясь Петроградскому совету о поездках, единодушно отмечали, что главным вопросом является продовольственный. В Михайловской волости Новоладожского уезда крестьяне 21 апреля после доклада о текущем моменте «заявили: дайте нам хоть Керенского, хоть Николая, хоть чёрта, но дайте хлеба». Военные контролёры в сводке о прочитанной заказной международной корреспонденции за май 1918 года сообщали, что во всех слоях общества «единственная забота <…> забота о пропитании», а в подавляющем большинстве писем встречаются «жалобы на голод, на невозможность существовать». Сводки за 1919–1920 годы столь же однообразны: в Тутаеве Ярославской губернии нет «муки, мяса, жиров и осветительных материалов», «во многих волостях хлеб на исходе»; во Владимирской губернии «чувствуется острая нужда в продовольствии»; в Усть-Сысольске (Сыктывкар. – В.И.) области Коми «продовольственное положение критическое»; усиливается голод в Верейском уезде Московской губернии и т. д. Агитатор Соловьёв сообщал в Петрогубком РКП(б) 7 августа 1920 года о положении крестьян в Гдовском уезде: за 10 месяцев они получили 1,5 фунта соли (600 граммов), «крестьяне почти поголовно босы, находятся <…> те семьи, у которых погибли в русско-германскую войну мужья, сыновья или братья, <…> со дня вступления советской власти ни копейки не получали, а <…> есть семьи [в которых] остались жены с детьми по 5 и 6 детишек».

Владлен Измозик. Фото: Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-Бруевича

Владлен Измозик. Фото: Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций им. проф. М.А.Бонч-БруевичаИ всё-таки официальные сводки были не в силах передать весь ужас голодной повседневной жизни. О нём страшно обыденно говорят письма. Вот отрывки из некоторых:

«Здесь кругом морит ужаснейшая голодовка. Люди не только поели солому и мякину, но даже уничтожили значительное количество мха» (г. Тихвин, без даты);

«Люди едят мох, мякину одну, без примеси муки» (Псковская губерния, 2 июня 1919 г.);

«У нас свирепствует тиф и чёрная оспа, каждый день умирает десяток, а то и больше, а болеют все подряд» (Московская губерния, Щелково, 5 июня 1919 г.);

«Здесь большая смертность и главным образом сыпной тиф» (Казань, без даты);

«У нас идёт сильный мор, народ валится, как скотина» (Тверская губерния, 15 июня 1919 г.);

«Хлеба не привозят, нам дают дуранды или же жмыха, и то в очень малом количестве» (Московская губерния, Яхрома, 19 июня 1919 г.).

«Хлеба нет, бабушка толчёт мох и ест» (Московская губерния, Яхрома, 21 июня 1919 г.);

«Продовольствия нам не дают, получили за год 1⅔ фунта на едока муки, а больше из хлеба ничего. Очень мало всего получаем, иногда селёдки, а сахару совсем не дают. Мяса не бывает, даже конского нет, всё пропало. Хлеб у нас побило градом, и овёс, и всё» (Киржач, Владимирская губерния, 20 июля 1919 г.);

«В нашей местности свирепствует тиф: сыпной, возвратный и голодный. Народ мрёт и мрёт» (Тамбовская губерния, Вознесенский завод, 28 июля 1919 г.);

«У нас очень много мрёт народа, мрут большие и дети, подростки лет 10–12. Болезнь: понос кровяной и рвота» (Владимирская губерния, Вохма, 1 августа 1919 г.);

«В Курске голод, хлеба нет да и ничего нет. Запретили всё продавать на базаре» (Курск, 2 августа 1919 г.);

«Рабочие Путиловского завода хлопочут, чтобы на время закрыли все заводы и отпустили за продуктами, тогда будем работать, а сейчас голодны и не будем работать» (Петроград, 3 августа 1919 г.);

«Фабрики не работают, жалованье не платят, кормиться нечем» (Костромская губерния, село Середа, 15 августа 1919 г.);

«У нас в полном смысле голод, вторую неделю едим одну траву со своего огорода, даже варим лебеду. Кроме ½ фунта хлеба ничего нет» (Петроградская губерния, Сестрорецк, 25 августа 1919 г.);

«Люди умирают каждый день тысячами, а мёртвых не успевают хоронить и сваливают в сараях как дрова. <…> Мне приходится проходить через мёртвых и больных, так как санитары не успевают убирать со станции» (Челябинск, 19 ноября 1919 г.)1;

«Живём как в раю. Очень просто, ходим голые и едим яблоки» (Петроград, 9 октября 1920 г.).

Подобные выдержки можно было бы цитировать до бесконечности, но достаточно и этого. Немногим лучше было положение в большинстве частей Красной армии. Военно-цензурные сводки имели следующие подразделы: «Жалобы на голод», «О продаже и обмене красноармейцами казённых и собственных вещей и продуктов на хлеб», «О попрошайничестве красноармейцев у населения», «О неполученном обмундировании», «Жалобы на неполучение жалованья» и т. п.

Солдаты писали домой:

«Пищу варят бурду, хоть с голоду помирай (Западный фронт, Западный стрелковый полк, 12 рота, 3 июня 1919 г.);

«Я нахожусь в окопах на передней линии, жизнь очень тяжёлая, плохая и опасная и мало пищи, хлеба дают один фунт (400 граммов)» (Западный фронт, 2-й взвод 1-й роты 6 стрелкового полка, 17 июня 1919 г.);

«Живётся очень скверно <…> Пища у нас скверная. Хлеба дают по 1 фунту с соломой пополам. Обед варят один раз в день, и поэтому приходится грабить окружающих жителей» (Западный фронт, 24-й стрелковый полк 2-й латышской бригады, 26 июня 1919 г.);

«Хлеба дают 1 фунт, очень плохой, овсяный <…> с соломой. Одежды и сапог не дают, ходим босые» (Западный фронт, Западный стрелковый полк, 12 рота, 23 июня 1919 г.).

Даже в письмах из благополучных частей, а были, безусловно, и такие, тема питания одна из главных:

«Нам живётся много раз лучше, чем белым: там выдают один фунт хлеба, а то и того нет; ходят чуть ли не босиком в своих рваных пиджаках, и как только попадается к ним наш красноармеец, то как собаки кидаются: кто из мешка всё вытряхивает, кто деньги в кармане шарит, а кто обмундирование отнимает» (команда связи 11-го полка, 13 июня 1919 г.);

«Каждый день белые перебегают к нам, потому что у них нет хлеба. Белые дают только 1 фунт, а нам 2 фунта; вот они и бегут на нашу сторону» (химическая команда 11-го полка, 13 июня 1919 г.);

«Я попал при отступлении в плен <…> у белых много чего недостает; ходят рваные, разутые и голодные, а у нас 1½ фунта хлеба, а там только ½ фунта, а сахару нет» (партизанский отряд 31-го полка, 23 июня 1919 г.);

«Пища хорошая, хлеба 2 фунта, обмундирование хорошее. Хорошо служить в Красной Армии» (606-й стрелковый полк 2-й отдельной стрелковой бригады, 15 августа 1919 г.);

«Живём очень хорошо. Хлеба 2 фунта, сахару 5 кусков, мяса ¾ ф. в день. Мыла ½ ф. в месяц, табаку ⅛ ф. на 4 дня. <…> Выдали обмундирование: рубашку, брюки, шинель, ботинки, шапку» (1-й армейский запасной полк, Екатеринбург, 29 января 1920 г.).

Окончание основных событий Гражданской войны не принесло на первых порах долгожданного облегчения. К общей разрухе, к политике продразвёрстки, лишавшей деревню стимула к производительному труду, добавились неурожайные 1920–1921 годы. Военная цензура тщательно фиксировала сообщения о видах на урожай. По нашим подсчётам, в августе 1920 года из 159 перлюстрированных писем из Владимирской, Московской, Нижегородской, Самарской, Саратовской, Симбирской губерний и Донской области в 142 (89,3%) содержались сведения о плохом урожае зерновых.

Мощное повстанческое крестьянское движение, забастовки рабочих, колебания армии (восстание в Кронштадте в марте 1921 года и др.), поставившие под вопрос власть большевиков, заставили руководство страны пойти на изменение экономического курса, перейти от политики военного коммунизма к новой экономической политике (НЭПу). Началом её стала смена продразвёрстки продналогом по решению X Съезда РКП(б) в марте 1921 года. Но это решение не могло мгновенно решить насущные проблемы. Основная масса населения лишь к 1923 году почувствовала реальные перемены в жизни. Пока же она оставалась суровой и беспросветной. Показателем бешеной инфляции стал в 1922 году рост цен в 256 раз и в 1923 году в 263 раза.

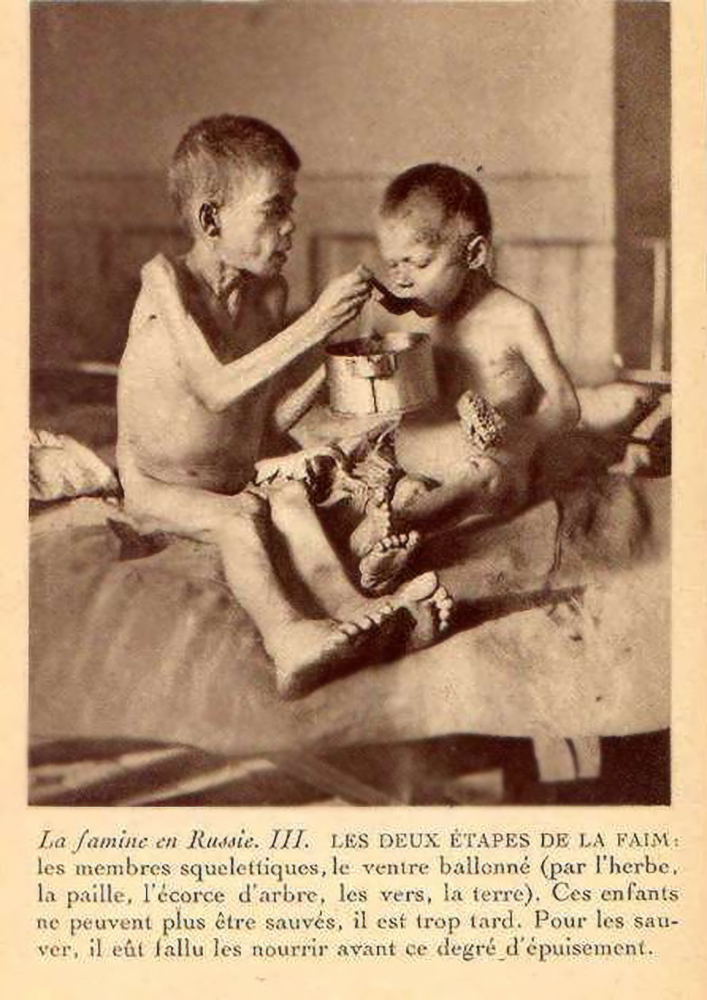

Колоссальный голод 1921 года унёс несколько миллионов жизней. Символом произошедшего ужаса стало Поволжье, но и в других регионах ситуация была схожей. Циркулярное письмо ЦК РКП(б) от 24 августа 1921 года, имевшее гриф «Сов. секретно. Хранить на правах шифра», описывало экономическое положение населения следующим образом: «У крестьян не хватает семян, местами возобновляются разгромы ссыпных пунктов <…>. В городах цены на вольном рынке растут безостановочно», а в армии на почве продовольственных трудностей «наблюдаются случаи развития цинги, попрошайничества и спекулятивных тенденций».

Экономическую неустроенность повседневной жизни тщательно фиксировали ежедневные госинформационные сводки. Мы выбрали лишь некоторые сообщения из различных губерний зимы–весны 1922 года:

«Рыночные цены <…> с каждым днём растут» (Московская губ.);

«Настроение красноармейцев неудовлетворительно вследствие недостатка обмундирования, плохого продснабжения и недостатка топлива» (Ярославская губ.);

«Крестьяне в большинстве голодают» (Донецкая губ.);

«В Херсонском уезде крестьяне голодают. Участились случаи голодной смерти. Население питается суррогатами хлеба, падалью, кошками и собаками» (Николаевская губ.);

«Цены на продукты первой необходимости растут с каждым днем: в Дербенте мука стоит 1.100.000 р.[уб.] пуд [16 кг]» (Дагестан);

«Голод дошёл до ужасных размеров: крестьянство съело все суррогаты, кошек, собак; в данное время употребляет в пищу трупы мертвецов, вырывая их из могил. В Пугачёвском и Бузулукском уездах обнаружены неоднократные случаи людоедства» (Самарская губерния);

«Голод усиливается, учащаются случаи голодной смерти» (Екатеринославская губерния);

«Голод растёт. <…> Учащаются случаи людоедства. В Карасубазарском районе крестьянин, уличённый в людоедстве, сожжён односельчанами» (Крым);

«Опухших от голода 20% населения. Голодает 90%» (Донская область).

В губерниях, где люди получали необходимый минимум продовольствия, население жаловалось прежде всего на невыплату жалованья, сокращение штатов и растущую безработицу, снятие с государственного снабжения, низкие тарифные ставки и высокие цены. В крайне тяжёлом положении оказалось студенчество. По тем же сообщениям, рабфаки «продовольствием почти не снабжаются», «жилищные условия общежитий скверные <…> нет матрасов, коек, белья», «будущие представители рабочей техники <…> влачат жалкое существование». Из Усть-Куломского уезда области Коми в августе 1922 года сообщали: «Быт служащих самый скверный. На август месяц выдали только пуд овса и пшеницы полпуда <…> жалованье [в] некоторых ведомствах не получали с января месяца».

В последующие несколько лет, судя по статистическим данным, положение заметно улучшилось: исчез голод как хроническое явление, выросло производство сельскохозяйственных продуктов и промышленных товаров первой необходимости, в марте 1924 года была проведена денежная реформа и стабилизировалось денежное обращение.

В 1923 году начался экспорт зерновых культур, что способствовало повышению закупочных цен на внутреннем рынке. Серьёзный экономист, работавший в 1920-х годах заместителем редактора «Торгово-промышленной газеты», меньшевик по убеждениям Н. Валентинов (Н.В. Вольский), писал уже в эмиграции: «Я утверждаю, что в 1924-м и 1925 гг. <…> (как и в 1926–1927 гг.) рабочие питались так хорошо, как никогда ещё до этого времени». В качестве доказательства он сообщал, что «одно и то же количество продуктов рабочие могли в 1924–1925 гг. приобрести при меньшей затрате труда, чем в 1913 г.» и что «поразительно росло потребление рабочими мяса и сала». Если в 1922 году взрослый рабочий потреблял в среднем по СССР в месяц 3,2 фунта мяса (1,3 кг), то в ноябре 1924-го – уже более 14 фунтов (5,8 кг). Во многом это было результатом крестьянского труда и появившегося стимула к росту производства.

Люди едут за хлебом на буферах вагонов, 1918 год. Фото: РИА Новости

Люди едут за хлебом на буферах вагонов, 1918 год. Фото: РИА НовостиНо все эти цифры и официальные сводки – так называемое «среднее по больнице», они не дают достаточного представления об экономическом самоощущении различных категорий населения. Будучи субъективной категорией, экономическое самочувствие формируется на основе целого ряда объективных и субъективных параметров, сосуществующих и взаимодействующих друг с другом. В их число входят номинальная и реальная зарплата, её сопоставление с доходами других категорий населения, наличие необходимых товаров и доступность их ценового уровня, воспоминания о прежнем уровне жизни и надежды, основанные на обещаниях правительства, ощущение стабильности жизни, социальной защищённости или их отсутствия.

Сводки Полномочного представительства ОГПУ по Ленинградскому военному округу отмечали недовольство рабочих низкой зарплатой, её несвоевременной выплатой, колоссальной разницей «в жаловании рабочих и администрации». К тому же в 1924 году в Карелии, например, «рабочие деревообделочной промышленности, получив зарплату, в состоянии лишь расплатиться в заводских лавках за продукты, а об остальных потребностях рабочий и не мыслит». При этом на лесозаводах Карелии «жилищные условия рабочих, в частности лесорубов, крайне неудовлетворительны. Теснота, отсутствие освещения, сырость способствуют распространению эпидемических заболеваний».

По наблюдениям чекистов, на экономическое самочувствие рабочих действовала «экономическая неустойчивость предприятий», сопровождавшаяся сокращениями, перебоями в работе и другими подобными явлениями. Исключительную роль в жизни рабочих играли расценки, почти всегда определяющие, по словам составителя сводки, настроение рабочих.

Частная переписка середины 1920-х годов особенно чётко фиксирует позитивные изменения, влияющие на экономическое самочувствие людей: оживление промышленности, городское строительство, некоторое улучшение материальных условий. В октябре 1924 года работник Шайтанского завода Пермской губернии писал в Ленинград: «После летнего ремонта завод наш пошёл работать полным ходом. 1 октября была пущена мартеновская печь. <…> Кроме капитального ремонта, были сделаны кое-какие переоборудования, так что всё у нас улучшается, а благодаря тому повышается производительность и увеличиваются наши программные задания». В эти же дни некий Полотнянников сообщал родственнику, слушателю Высшей электротехнической школы в Ленинграде: «Ты наш Челябинск теперь не узнаешь. Основательно взялись за обновление. Красят здания, шлифуют тротуары, сносят старые ненужные лавчонки, доканчивают постройку недоконченных домов. Снесли старый мост и теперь строят большой, на быках. <…> Чайную открыли, ряд новых магазинов, кооперация работает вовсю».

Вместе с тем анализ писем показал, что 60,9% городских корреспондентов были откровенно недовольны уровнем жизни. Больше всего горожан заботили низкая зарплата и угроза потери работы, отсутствие уверенности в завтрашнем дне.

В июле 1924 года один из них пишет брату жены о жизни их семьи в Керчи: «Дети бедные не видят ничего <…> дороговизна растёт, твою сестру не потянешь сниматься (из Ленинграда просили прислать семейную фотографию). Говорит, я голодная и дети голодные».

В июне 1925 года учительница пишет из Ленинграда о своих учениках: «У меня в одной школе, где дети главным образом рабочих, до 20% цинготных, а всё из-за питания. На картофеле и чёрном хлебе далеко не уйдёшь. В этой же школе 88% малокровных и 9% туберкулёзных». Рабочий Владимир Федоренко из Харькова (судя по письму, член РКП(б) или РКСМ) в январе 1925 года жалуется другу, служащему в Ленинграде: «В мастерской <…> работа сдельная, расценки малые, работаешь, как стерва, а получаешь 40–30 р. в месяц <…> ругаемся с мастерами, коллективно торгуемся за ¼ копейки».

Даже в середине 1920-х годов горожане регулярно испытывали перебои со снабжением сельскохозяйственными продуктами.

Каждый такой случай вызывал воспоминания о Гражданской войне, о голоде 1921 года и заставлял делать запасы самого необходимого. Письмо из Тамбова от апреля 1925 года: «Жизнь у нас <…> становится невозможной. Опять напоминает 21 год, опять стоят очереди по 300 чел. за хлебом. <…> На хлебные продукты цены растут каждый день». В октябре 1925 года в одном из писем так описывалась жизнь в Шуе Иваново-Вознесенской губернии: «У нас вот уже 1½ месяца в лавках не дают белой муки, <…> нет керосина, масла подсолнечного; в Иванове, говорят, с чёрной мукой плохо. <…> У кого есть деньги, бросились опять запасать».

То, что подобные перебои не были случайным эпизодом, подтверждают два письма из Саратова, написанные с разницей почти в полтора года. В первом из них, от августа 1924 года, сообщалось: «Благодаря неурожаю в Саратовской губернии по городу с июня месяца за мукой и хлебом тысячные очереди».

В декабре 1925 года уже другой адресат писал: «В Саратове на рынке сейчас чувствуется недостаток мануфактуры, за которой стоят очереди. <…> Недостаток сахару-рафинаду, не хватает спичек и макарон».

Оперативная сводка Брянского губкома РКП(б) в июле 1925 года отмечала: «Очень остро вопрос стоит со снабжением хлебом в Брянске и Карачаеве». В Ленинграде осенью 1925 года партийные вожди готовились к схватке на предстоящем XIV Съезде ВКП(б), а большинство населения города, в том числе огромное число рядовых членов партии, гораздо больше волновалось из-за начавшихся сложностей с наличием в продаже хлеба. 24 ноября бюро губкома постановило: «В связи с ухудшившимся поступлением хлеба <…> поручить т. [Ф.П.] Грядинскому [зав. Ленинградским облторгом] принять все <…> меры по линии Комвнуторга. Обязать т. Грядинского сделать по этому вопросу доклад на очередном заседании бюро губкома».

Эта проблема сохранялась и позже. 12 декабря секретариат губкома – Г.Е. Евдокимов, Н.М. Шверник, А.С. Куклин – принял предложение А.Е. Бадаева (зам. председателя Ленинградского губисполкома) обратиться по вопросу о хлебе в Политбюро ЦК. Уже временное бюро губкома 22 декабря выслушало информационное сообщение Г.В. Циперовича (председатель областной плановой комиссии) о положении с хлебом в Ленинграде.

Проанализировав эту информацию из разных городов страны, можно сделать вывод, что даже в самые благополучные годы НЭПа дефицит товаров оставался постоянным спутником жизни горожан. Это нашло своё отражение в массовом сознании в виде анекдотов.

Вот один из них, циркулировавший в 1925 году: «Две женщины вышли на улицу. Одна из них была совершенно голая, другая в трусиках. Их арестовали и приговорили: первую – к высшей мере наказания за контрреволюцию, вторую – к высшей мере наказания за экономическую контрреволюцию. Первой предъявили „возбуждение масс“, второй – „сокрытие предметов широкого потребления“».

Голод в Поволжье, 1921 год. Фото: Фритьоф Нансен / Wikipedia

Голод в Поволжье, 1921 год. Фото: Фритьоф Нансен / WikipediaВ последующие годы экономическое положение регулярно становилось причиной недовольства определённых категорий рабочих. Весной 1927 года Ленинградский горком ВКП(б) констатировал обострение обстановки на таких крупных предприятиях, как заводы «Красный путиловец», Балтийский, Трубочный, Северная судостроительная верфь, на текстильных фабриках в связи с низкой зарплатой, недовольством расценками и т. п.

К этому можно добавить повышение цен, квартплаты, тарифов на электроэнергию. В ходе отчётно-предвыборной кампании Ленинградского совета в 1927 году на собраниях докладчикам подавали следующие записки: «На десятом году революции ещё очереди за продуктами» (завод имени Кулакова), «…у нас и на 10-й годовщине Октябрьской революции не понижается рост нищенства и огромные миллионы почти что не имеют средств к существованию. <…> Рабочим не хватает необходимых продуктов, как-то: пшеничной муки, нет почти некоторой крупы, то нет сахару, то нет песку» (завод имени Ленина).

Недовольство рабочих своим экономическим положением выражалось в «волынках», экономических забастовках. Несмотря на все усилия режима по их недопущению, включая политические, идеологические, экономические, административные рычаги, они происходили на протяжении всех 1920-х годов. На Урале 1926 год был отмечен всплеском протестных настроений и забастовок среди уральских рабочих: «За 7 месяцев тек[ущего] г[ода] мы имеем забастовок и конфликтов, непосредственно повлекших за собою прекращение работ, – 53, т. е. почти в три раза больше, нежели за целый 1925 г.».

Причины забастовок и конфликтов были те же, что и в предыдущие годы: «преимущественно вопросы зарплаты (низкий заработок, снижение расценок, увеличение норм, задержка зарплаты и т. д.)». В информационных материалах ОГПУ Урала за этот год отмечается: «Во время конфликтов более резко проявляется и недовольство чисто политического характера».

Только за две недели в мае 1927 года произошло 17 забастовок с участием более 900 человек. Так, на московском заводе имени Владимира Ильича в течение четырёх часов не работало 115 человек из-за снижения расценок. В забастовке участвовали «отдельные профработники и члены [партийной] ячейки». Всего за первое полугодие 1926-го произошло 516 забастовок с 68 114 участниками; за первое полугодие 1927 года – 607 забастовок с 52 788 участниками.

Неудовлетворённость своим экономическим положением на протяжении большей части этого периода испытывало и крестьянство. Отмечая, что «настроение крестьянства значительно улучшилось» после замены продразверстки продналогом и что «наблюдается сильное желание увеличить посевную площадь», секретные сводки партийных комитетов и ОГПУ в начале 1920-х годов одновременно указывали на недовольство деревни тяжестью продналога. Госинформационный доклад о положении Петроградской губернии в начале 1922 года сообщал, что в Гдовском уезде «крестьянство недовольно ропщет и туго выполняет продналог, также замечается недовольство на заготовку топлива <…> на невыплату денег за гуж и трудповинность (в 1919–1922 годах гужевая или подводная повинность для перевозки топливных, военных, продовольственных и иных грузов, в начале 1923 года заменена налогом. – В.И.), а также на малый размер выплат за разного рода повинности». Неурожаи влекли за собой хроническое недоедание в отдельных районах и губерниях в 1920-х годах.

Обзор, подготовленный ленинградскими чекистами в феврале 1924 года, отмечал, что «в некоторых губерниях (Коми, Автономная Карельская ССР, Псковская) крестьянство переживает голод, особенно бедняки. <…> В АКССР голодающего населения в волостном масштабе насчитывается до 60%. <…> На этой почве возникает недовольство на налоги и всевозможные местные обложения, страхование скота и т. п. Крестьянство <…> устремляется на побочные заработки (лесозаготовки), но, не найдя подходящей работы, ведёт жалкий образ жизни. На почве голода и употребления населением в пищу всевозможных суррогатов распространяются эпидемические заболевания».

Неурожай 1924 года очень болезненно сказался на положении крестьянства в губерниях Поволжья, Северного Кавказа и Украины. Не случайно крестьяне в своих письмах столько внимания уделяли видам на урожай, налогам и колебаниям цен. В июле 1924 года крестьянин Екатеринославской губернии (Днепропетровск, Днепр) писал брату-пограничнику: «Хлеба наши солнце сожгло в нашей местности. Урожай очень плохой <…> подсолнухи тоже будут плохие, картошка тоже. <…> В этом году по хозяйству очень плохо, потому что ситец 50 к. аршин (аршин = 71,2 см), а хлеба нет и лишнего скота. У нас лошади очень дешевы, самая лучшая корова нем[ецкой] породы 35 р., тёлки 10 р., масло коровье 30 к., сало 25 к. [фунт]». Из Данковского уезда Рязанской губернии некий А.И. Харланков сообщал в октябре того же года знакомому: «Настроение крестьян к Соввласти очень плохое, потому что очень тяжёлый сельхозналог. У нас урожай средний. <…> Население не знает, что делать и где брать деньги и платить налоги. Хлеб доходит до 50 коп. пуд, а в настоящее время 75 коп., скот стал очень дешев, потому что нет ни у кого корма и никто не покупает. <…> Можно ли получить работу в Ленинграде, хотя бы уехать куда-нибудь на фабрику?»

В этих условиях неурожай грозил прямой гибелью. Письмо из Тамбовской губернии, май 1925 года: «Кругом, на сто верст, сильный голод. Ходят волостью просить, но подать некому. <…> Продают свои последние вещи и инвентарь, и скот, которое всё не ценится, и покупать некому. <…> Государство понемногу даёт семена слабым, но этого слишком мало. <…> Большая ненависть и зло к тому, у кого хлеб есть». Не лучше было и в соседней Орловской губернии: «Положение наше ужасное, корова валяется и молока нет, а также и хлеба нет, и даже сварить нечего. Картошки нет, хлеба нет. Приходится щи варить из крапивы. Все в деревне голодают. Помоги, а то все умрём с голоду». Неожиданной радостью проникнуто письмо из Тамбовской губернии от 27 мая 1925 года: «У нас 21 мая прошёл дождь очень хороший. Так что будто бы он нас освободил из какого-либо заключения. До этого времени все мы были с пришибленными чувствами. Думали только о гибели всего населения, а теперь думаем жить и ожидать богатства или хотя [бы] дальнейшего существования, хотя на озимый посев надежды мало».

Казалось, что осенью 1925 года наступило некоторое облегчение, когда в соответствии с решениями XIV партконференции (апрель 1925 года) были внесены изменения в практику установления единого сельскохозяйственного налога. Крестьяне из самых разных регионов с одобрением отзывались об этих постановлениях. В октябре 1925 года крестьянин Сазон Севериков писал брату: «Налог нынче малый, не только нашего общества, но и везде. Крестьянам теперь легче стало жить». Об этом же письмо из Тамбовской губернии: «В этом году негодования со стороны крестьян на Соввласть не будет, потому что нынче правительство обратило серьёзное внимание на крестьян нашей губернии. Во-первых, помогает в семссуде озимого клина, во-вторых, продпомощь тоже хорошая, а главное – налог уменьшен». И.П. Смолин из села Шарденьга Верхне-Устюжского уезда Северо-Двинской губернии тоже радуется: «Налог на сей год (хозяйственный год до 1931 года начинался с 1 октября. – В.И.) уменьшился по сельсовету на 50% и больше % в общем, а от этого и улучшается жизнь крестьянина. И крестьяне уже у нас смотрят на Советскую власть как на избавительницу от ига капитала». О появившейся надежде на будущее свидетельствует письмо из Алтайской губернии в декабре 1925 года: «У нас в деревне многие мужички строят тёплые шатры (ты ведь знаешь, что здесь вся скотина зимой под открытым небом, за простыми оградами), поговаривают о переходе на многополье; многие выписывают газеты, агрономические журналы. Деревня ожила, растёт на глазах, культивируется. Налог снижен вдвое и втрое; при хорошем урожае он очень не тяжёл. Мужички об этом говорят все в один голос».

В Петроградской губернии налог на одно хозяйство составлял в 1924/1925 году 15,5 рубля, а в 1925/1926 – 11,1 рубля, что соответствовало объективным возможностям крестьянской семьи. Сумма сельхозналога на одно хозяйство в Рязанской губернии была сокращена почти в 2–2,5 раза и составила 7,57 против 15–18 рублей в 1924/1925 году. По статистическим данным, в 1927 году в СССР потребление мяса на душу крестьянского населения в сравнении с благополучным довоенным временем увеличилось в среднем на 15%, молока – на 43%, яиц – на 28%.

И всё-таки это «крестьянское счастье» было весьма относительным. Это подтверждают письма и самих крестьян, и сторонних наблюдателей. В том же октябре 1925 года в Ярославской губернии жаловались: «Дорогой сын. Мы все разуты и раздеты. Что собрано с поля, вряд ли хватит покрыть долги. От Пасхи мяса не видели и вкусу не знаем, а работаем, как черти. Раньше времени придётся околевать, живёшь хуже осла, работай без отдыха, а жрать нечего. Сейчас <…> расходу много, а добычи нет. Вроде золотой рыбки приходится жить в разбитом корыте».

Можно посчитать это письмо нетипичным. Мало ли в любом благополучном обществе неудачников, неумех, жалующихся на жизнь? Но сделать это не позволяют другие документы. В ноябре 1925 года письмо из Воронежской губернии сообщало: «Настроение у крестьян отвратительное: дожди и отсутствие хлебозаготовок. Крестьяне говорят так: урожай хороший, налог маленький, но что из этого толку. Ссыпных пунктов нет, частные купцы платят по 40 коп. за пуд проса, и это несмотря на то, что просо ещё в поле, а если весь хлеб соберут, то будет по 15–20 коп. Так что снижение налогов при отсутствии твёрдых цен и госзаготовок равняется нулю, а не 50%. Большинство крестьян смотрит так».

Практически беспросветной казалась крестьянская жизнь городскому жителю, попавшему в деревню. Письмо из Ленинградской губернии, октябрь 1925 года: «Так близко я никогда с крестьянами не жила и только теперь поняла, какая разница между нами. Спят на полу вповалку, удивлены, зачем у нас кровати. Вытираются такой грязной тряпкой, что пол такой не моют. Едят щи пустые и картошку. Масло, яйца, телят и свиней продают. Работают с 2-х часов ночи до 12 ежедневно круглый год. Русские мученики. Покрываются шубами-половиками. <…> В лекарства не верят, знахарей признают. Лекарства пьют все вместе. <…> Кажется мне, что я живу не в 20 веке, а в 8 до крещения Руси. И когда на станции вижу паровоз, то думаю, что это бред больного воображения».

О том, что улучшение крестьянской жизни носило относительный характер и различалось по регионам, свидетельствуют и официальные документы. В секретной докладной записке ответственный инструктор ЦК ВКП(б) Кириллов писал о положении в Тамбовской губернии в эти годы: «Урожай [19]25 г. получился <…> в два раза выше предыдущего <…>. Крестьянство получило значительную продовольственную помощь и помощь общественными работами, три раза семенную ссуду. <…> В результате, хотя и в очень незначительной степени, часть крестьянских хозяйств начали оправляться. Налог 25/26 года в Тамбовской губернии в 4 раза был меньше прошлогоднего».

По-прежнему неурожай наносил крестьянскому хозяйству трудновосполнимый урон. Руководство Пензенской губернии докладывало, что в Чумбарском и Беднодемьяновском уездах неурожай 1925 года привёл к тому, что «на почве тяжёлого продовольственного положения <…> большой процент населения питается суррогатами». В Петроградской губернии 54% крестьянских хозяйств оставались маломощными. В 1925 году в Рязанской губернии свыше 39% хозяйств оставались безлошадными, 14% хозяйств – бесскотными.

Росту экономического благосостояния крестьянства мало способствовала и общеполитическая линия коммунистической партии в деревне. В 1920-х годах партийное руководство весьма косо смотрело на так называемое «хозяйственное обрастание» рядовых деревенских коммунистов. В материалах обследования партийными комиссиями Новоржевского уезда Псковской губернии в 1923 году отмечалось, что «уклон хозобрастания несомненно наложил отпечаток на весь год работы».

Такие оценки не были местной инициативой, а основывались на циркуляре ЦК РКП(б) от 9 мая 1923 года за подписью В.М. Молотова о «хозяйственном обрастании» как недопустимом антикоммунистическом явлении. В частности, в деревне к «хозяйственному обрастанию» циркуляр относил «тягу членов партии к обзаведению усадьбой, рабочим скотом, инвентарём», переходящим «за пределы трудового хозяйства».

К этому добавлялось постоянное подчёркнутое деление деревни на бедняков, середняков и кулаков по весьма нечётким критериям, но имевшим весьма ощутимые и конкретные политические последствия: повышенные налоги, лишение избирательных прав и другие ограничения в повседневной жизни. Это встречало постоянные возражения многих крестьян. Например, после лекции в Центральном доме крестьянина в Москве выступил крестьянин Кириллов из Екатеринославской губернии с возражениями: «Докладчик сказал, что у кого имеется корова и лошадь, он бедняком называться не может. По Сибири это не так; раз крестьянин имеет корову и лошадь – это бедняк, а тот, кто имеет 3–4 лошади, – это не кулак, а середняк, а если их к кулаку приписывать – никто не будет развивать своё хозяйство». И сделал вывод: «Кулаком должен называться тот, кто не работает своим трудом». Его поддержал крестьянин Полей из Донского округа: «Кулаком нужно считать того, кто не имеет ни коровы, ни лошади, но эксплуатирует чужой труд. А кто имеет 2 лошадей и 10 коров и работает своим семейством, это не кулак, а трудовой крестьянин».

Попыткой изменить отношение партийных кругов к этому вопросу стали выступления в печати в конце 1924-го – начале 1925 года ряда ответственных работников. Выходец из деревни, активный участник Гражданской войны П.С. Парфёнов (Алтайский), живший в родном селе с мая по октябрь 1924 года, писал: «Нужно конкретно, специальным законом расшифровать это слово [кулак] и установить, кого можно называть кулаком и кого нельзя. <…> быть им никому не хочется <…>. В сибирских условиях слишком свободная наклейка слова „кулак“ <…> есть величайшая ошибка». Нарком земледелия А.П. Смирнов утверждал: «Мы должны в зажиточной части деревни ясно разграничить два типа хозяйств. Первый тип зажиточного хозяйства – чисто ростовщический, занимающийся эксплуатацией маломощных хозяйств не только в процессе производства (батрачество), а главным образом путём всякого рода кабальных сделок, путём деревенской мелкой торговли и посредничества всех видов. <…> Второй тип зажиточного хозяйства – это крепкое трудовое хозяйство, стремящееся максимально укрепить себя в производственном отношении, вкладывающее свои свободные средства (зачастую получаемые в результате жесточайшей урезки своих потребительских нужд, доходящей даже до форменного недоедания) главным образом в живой и мёртвый инвентарь хозяйства, улучшенные семена, стремящееся применять при ведении сельского хозяйства все известные ему улучшенные способы обработки… Всякая бессмысленная травля такого рода хозяйства должна быть решительно прекращена <…> наша задача – создать в деревне <…> психологию накопления ценностей, а не такую, при которой мужик боится завести лишнюю корову (“в кулаки запишут”)».

Семья голодающих, Поволжье 1921 год. Фото: РИА Новости

Семья голодающих, Поволжье 1921 год. Фото: РИА НовостиНа эту тему высказался и председатель ЦИК СССР М.И. Калинин, причём одновременно в двух изданиях – газете «Беднота», массовом издании для крестьян, и в газете «Известия ЦИК СССР». Глава Советского государства предостерегал против переоценки влияния кулака: «Вообще кулак из экономической категории деревни превратился в политического козла отпущения; где что бы ни стряслось – гадит кулак. По глубоко укоренившемуся мнению советского аппарата и значительного числа наших товарищей, кулак является первой причиной всех зол в деревне». И далее: «…надо раз и навсегда отмежевать от кулачества сильное трудовое крестьянство».

22 марта 1925 года газета «Беднота» всю первую страницу отдала статье «Осторожнее с зачислением в кулаки» о хозяйстве крестьянина Б.Д. Бочкина с хутора Куракина Бельского уезда Смоленской губернии. Семья Бочкина из 12 человек владела 23 десятинами земли (25,13 га), 15 дойными коровами, 3 рабочими лошадьми и рядом подсобных промыслов. Б.Д. Бочкин, закончив рассказ о своём хозяйстве, обращался к читателю: «Интенсивник я или кулак?».

Линия Калинина–Смирнова была поддержана в марте 1925 года сессией ЦИК СССР, постановившей: «Старательное крестьянство при правильном отношении к нему местных властей должно во всей своей массе сделаться ещё более прочной опорой Советской власти. Сессия предлагает местным органам власти наблюдать за тем, чтобы не происходило смешения старательного, культурного и хозяйственно-крепнущего крестьянина с кулаком».

Наконец, член Политбюро Н.И. Бухарин 17 апреля 1925 года, выступая перед активом московской парторганизации, заявил: «В общем и целом всему крестьянству, всем его слоям нужно сказать: обогащайтесь, накапливайте, развивайте своё хозяйство и не беспокойтесь, что вас прижмут. Мы должны добиться того, чтобы у нас и беднота возможно быстрее исчезла, переставала быть беднотой». Но лозунг «Обогащайтесь!» был воспринят как проявление «кулацкого уклона», и Бухарину пришлось вскоре признать его ошибочность.

На местах власти, как правило, настроенные антинэповски, преследовали крестьян, стремившихся улучшить тяжёлые условия своего быта. Яркую картину такого положения нарисовал в письме кандидату в члены ЦК ВКП(б), управляющему ЦСУ СССР В.В. Осинскому (Оболенскому) тот же П.С. Парфёнов Сюжетом письма стало обсуждение крестьянами во время его пребывания в родном селе статьи В.В. Осинского «Американский автомобиль, или Российская телега», опубликованной в трёх номерах газеты «Правда», с призывом ускорить автомобилизацию России, пересесть с крестьянской телеги на автомобиль. П.С. Парфёнов сообщает, что, подтвердив у него подлинность написанного автором, собравшиеся стали спрашивать: «Как в Америку переселиться? Хотя бы пожить в батраках». А затем в личных разговорах (по словам П.С. Парфёнова, это были самые передовые крестьяне) откровенно объясняли такой выбор. Кондрат Котляренко, председатель сельхозтоварищества и бывший ответственный секретарь партячейки, сказал: «Чудак этот Осинский! Предлагать для мужика автомобиль. <…> Когда я не могу выстроить себе новый дом <…> а райком считает, что я и без того окулачился, и приказал уволить батрака». Председатель маслоартели Зубов: «Тут велосипед нельзя завести. <…> Разве мне не ставят на вид на каждом почти собрании, что я купил себе граммофон, что я – буржуй».

Далее П.С. Парфёнов пишет, что «признаками для лишения гражданских прав признавались не только случаи найма батрака, но „хороший дом“, наличие сельскохозяйственных машин, „еда на тарелках“ и вообще все признаки крестьянской опрятности и достаточности и даже самый „дух“ состоятельной крестьянской собственности». Родных самого П.С. Парфёнова, председателя Госплана РСФСР, лишили избирательных прав за то, что в новом доме, построенном по его совету и на его деньги, была сделана тёплая уборная. Обвинение было сформулировано следующим образом: «Такой дом (четыре комнаты) и, главное, сортир в дому могут строить только буржуи».

Во многих районах страны даже в середине 1920-х годов доходы крестьян оставались крайне низкими. Само деление на бедняков, середняков и зажиточных выглядело крайне условным. По данным, представленным к заседанию Ленинградского городского комитета ВКП(б) 4 января 1927 года, годовой чистый денежный доход бедняцкого хозяйства Северо-Западной области составлял 73 рубля 50 копеек, полусередняцкого – 169 рублей 10 копеек, середняцкого – 304 рубля, зажиточного – 441 рубль 74 копейки. Таким образом, даже зажиточный крестьянин имел в месяц менее 37 рублей дохода, т. е. находился на уровне наиболее низкооплачиваемых городских жителей. Не случайно бюро горкома отмечало, что «у крестьянства свободный остаток денежных средств крайне незначителен и говорить об усилении налоговой тяжести для деревни пока не приходится». Анализ 407 деревенских писем за сентябрь и декабрь 1925 года показал, что 85,4% респондентов, упоминавших своё экономическое положение, считали, что их уровень жизни понизился по сравнению с прошлым.

Не принесли облегчения крестьянам 1927–1928 годы. В связи с кризисом хлебозаготовок в начале 1928 года власть прибегла к «чрезвычайным мерам», означавшим по сути возвращение к методам продразвёрстки времён Гражданской войны. Из деревни Подузово Жирятинской волости Брянской области писали в газету «Правда»: «Крестьянство в своей массе медленно и неуклонно стремится к обнищанию. <…> А тут ещё в виде финального аккорда искусственный голод, имевший место весною настоящего года. <…> Простите, дорогие товарищи, если я осмелюсь сказать, что вы большие оптимисты. Вы представляете себе Россию каким-то уголком счастливой Аркадии – жестоко ошибаетесь. Если бы вы знали действительное положение дел, ваш оптимизм понизился бы примерно процентов на 80».

В «Правду» адресовал своё письмо и житель села Александровка Северо-Кавказского края Щербаченко: «Никакого внимания не обращают на хлебороба. Как ему существовать, когда нет никакой пощады. <…> Государство стремится поднять коллективное хозяйство страны, но эти коллективы приносят только одни убытки, а мы хлеборобы, если бы был налог поменьше, то мы бы сразу обогатили страну и подняли бы хозяйство». Но и возможности индивидуального крестьянского хозяйства в тех условиях были не очень велики. По официальным данным, в 1928 году 5,5 миллиона крестьянских хозяйств (около 20%) использовали соху, 75% площадей засевалось вручную, 40% урожая обмолачивалось вручную цепом (обычно представлял собой две подвижно связанные концами палки), до половины урожая убиралось серпом и косой.

Если столь экономически угнетёнными чувствовали себя в «государстве рабочих и крестьян» его формальные руководители, то в каком же положении были интеллигенция и служащие, постоянно подозревающиеся в политической нелояльности? Безусловно, самыми тяжкими для этих категорий населения были годы Гражданской войны.

По словам академика С.Г. Струмилина, «дело доходило до таких курьёзов, что совокупный легальный заработок пайком и деньгами инженера 35-го разряда был ниже заработка наименее квалифицированного чернорабочего или сторожа 1-го разряда», что было результатом классового характера натурального снабжения. Осенью 1920 года Герберт Уэллс в петроградском Доме искусств был впечатлён тирадой известного журналиста А.В. Амфитеатрова: «…многие из нас, и может быть, более достойные, не пришли сюда пожать вашу руку за неимением приличного пиджака и что ни один из здесь присутствующих не решится расстегнуть перед вами свой жилет, так как под ним нет ничего, кроме грязного рванья, которое когда-то называлось, если я не ошибаюсь, бельём».

Продолжение читайте в книге